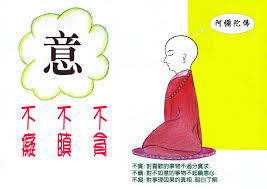

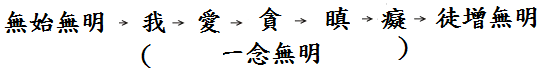

我們最根本是從「無始無明」來的,無明就是無知,無知就是不明白真理,不明白實相。因此把五蘊當成「我」,把一個虛幻不實的我,當成一個永恆不變的我,這個我就是無明所創造出來的假象。老子說最憂患的是有一個我,若是沒有我,一切的苦難都會消失,就是因為有我,所以一切的痛苦煩惱不能止息。

因為誤認有我,接著「愛」產生了,我愛就是我執,因我執而延伸、我慢、我見、我想、我要種種欲求。我們到底愛什麼?當然愛對你有利的,愛一切都是滿足你的,愛一切都是順從你的。

我產生「愛」,既然愛就會「貪」,這叫貪愛,愛就想要去執取,就想要去擁有,三毒的貪在這裡正式產生。

因為貪愛,只要別人不能滿足我們的內心的慾望,我們的「瞋」心立即就會生起。往往情緒瞬間就發生,真的很快,也很可怕,不論是任何人都一樣,修行人要自己去察覺。

因不明宇宙的實相,人生的真理,所以把緣起如幻的世界當成永恆不變的狀態來看,因此對喜歡的境界產生貪愛,對討厭的境界生起瞋恚,這便是便愚「癡」所引起。

從無始無明到「徒增無明」,這個過程就叫「一念無明」。一念妄起,迷失本心;一念妄起,煩惱就生;一念妄起,三毒具生;一念妄起,生死輪迴。無明無始,所以無終,無明本無,眾生幻起。

若有眾生多於淫欲,常念恭敬觀世音菩薩,便得離欲。

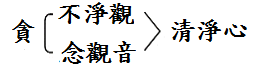

「若有眾生多於淫欲,常念恭敬觀世音菩薩,便得離欲。」此段言,能離貪。假若眾生貪著於男女的淫欲,應以恭敬的心來憶念觀世音菩薩,功夫成熟時,便能離此貪欲。

「常念」是口,「恭敬」是心。常念就是憶念,以恭敬的心來憶念觀世音菩薩,這叫心口如一。不要口念,心不恭敬。如果心口不如一,就是迷人;心口如一,就是修行人。

學佛是要息滅自己的貪瞋癡,我們會輪迴是因為有淫欲,如果沒有淫欲,怎麼會輪迴?淫欲是輪迴之根本。古德言:「百善孝為先,萬惡淫為首。」諸惡之源就是淫欲,一切的罪過都從這裡。

我們常說,地獄五條根:財、色、名、食、睡。尤其是色(男女淫欲),在《壇經》裡面談到三皈依時說:「自皈依覺,邪迷不生,少欲知足,能離財色,名二足尊。」財、色就是包括五欲,離財能布施,是為修福;離色能清淨,是為修慧。福慧雙修,名二足尊。

凡夫活在這個世界上是為了滿足自己的身心,所以無明起惑,造一切的惡業。一切所做的事情都是為了滿足自己:表面上是為人著想,其實是為自己著想;形式上幫助別人,事實上在利益自身。除非你是一位覺悟的人,才能無私付出、無條件地奉獻。常人所做的種種事情,都是從「我」的想法出發,時時在保護自己,防衛別人;不是自我膨脹,便是打壓別人,藉此來滿足自己內心的欲望及不足。

一個人如果沒有覺悟,為了自己的自私,活在這個世界上,為了滿足自己的身心,不斷地去追逐五欲六塵,不論是有形的物質,還是無形的精神;不斷滿足、再滿足,不停的塵勞、再塵勞,直到徒勞而亡。到下輩子依然如此的追逐,就是這樣生生世世輪迴。

無明的種子不斷薰習,心中的三毒日益的加深。每次經過貪、經過瞋,又加深一次的愚癡,從根本無明,經過一念無明,一直加深愚癡,迷上加迷,越來越執著,所以執迷不悟。

一、「色」欲。在社會上犯罪二個最大的根源,原則上是財跟色,不是感情的問題(色),便是金錢的問題(財)。眾生的貪欲雖然有許多:貪財、貪色、貪名、貪食、貪睡等等,但所有貪欲之中,以淫欲為最強盛而難斷,所以就以淫欲來代表其他的貪欲。那這個部分怎麼去修行?

我們的內在會掉入一個貪愛自己身體、別人的身體的陷阱,譬如說看喜歡的異性,會不會多看一眼?你說不看白不看,這句話的潛意識就是佔人家便宜。再問第二個問題,假設有個人你很喜歡,碰對方一下,你心的感覺就是佔便宜,看人家一眼也是佔便宜。六根接觸六塵就是想佔便宜,心實在是莫名奇妙!損失、佔便宜,好的、壞的,都是自己的感覺,是內在深層的東西。貪愛自己的肉體,也貪愛別人的肉體,藉此來滿足我的身心,潛意識就是佔人家便宜。不論用什形容詞來形容它或是美化它,其實都是在欺騙自己的內心。

佛陀教我們修,不淨觀或白骨觀,是為了對治眾生的淫欲。因從肉體佔便宜,故教我們觀身不淨,觀自己的身體不淨,或是觀欲求的對象身體不淨。透過這樣的觀法,不論是不淨觀、還是白骨觀,皆可漸漸去除欲望。

但是現在的人不太適合這樣修,第一,怕你修出毛病。第二,定力不夠。可以修此成就的人並不多,由此末法時代誘惑人的境界實在太多了。

世尊慈悲,知道我們根器、習氣,所以在〈普門品〉裡教眾生,只要口誦心憶念,身心恭敬觀世音菩薩,就可以離於淫欲。

如果常常想淫欲,那念念就是淫欲,如果當自己有淫欲的時候,才念南無觀世音菩薩,可能來不及了,因為淫欲的念頭太強烈了。所謂「養兵千日,用在一時。」所以,我們日用平常,要能時時憶念觀音菩薩於心中,「朝也觀世音,暮也觀世音,念念觀世音,時時觀自在。」因為心中有觀音,淫欲之心念,就不易生起;若還是會起,則應一心稱念觀世音菩薩,先對治現前的境界。

事實上,善念起來了,惡念不能起,除非那個善念停止,惡念就起來了,這就像說電燈打開,黑暗就消失,當電燈關掉,黑暗就現前。念觀世音菩薩,一句一句,念念相續,一念清淨則念念清淨,直到最後,清淨心就會現前。念觀世音菩薩,把欲念的心轉成清淨的心,這就是理論跟方法。

為什麼起妄想還要繼續再妄想呢?明明知道這是假的,為什麼還要妄想呢?因為現實的人生可能得不到,所以透過妄想來滿足自己,縱使是假的也好。舉例來說:有的人在這個現實的環境,得不到成就感,他可能會進入一種虛擬的空間,得到那種肯定,就像一些看起來像無聊的人,這些人一天到晚在打電腦,他的內在覺得自己沒有用,他就透過網路來打倒對方,透過虛擬的環境來肯定自己。或於現實的人際關係得不到關懷,只能透過網路來交友,彼此掩飾身分,無所不談來達到互補雙方的空虛。這些皆因於現實得不到滿足,所以選擇活在虛擬的空間裡面,藉由彼此的妄想活下去。

有的時候,我們必須知道,為什麼要這樣做?還需要了解自己的內在,一層一層的深入,人類內心貪瞋痴的根源。了解之後,才有機會讓你自己走出來,不然沒有機會走出來,就會永遠躲在那個角落,不是壓抑自己,就是自我幻想,自我滿足,一直欺騙自己,終究是無益的,因為你完全沒有辦法走出這個虛幻的世界。

其實,現實的人生跟虛幻的人生,這二者都是如夢幻泡影,我這樣說明,你們聽的人甘願嗎?我知道大家還是不甘願,為什麼這樣講呢?雖然你知道自己在打妄想了,當你走出這個妄想,你又會掉入另一個妄想。你從虛幻的妄想走入現實的人生,結果你又掉入這個陷阱,為什麼?因為現實的人生,也是虛幻不實。所以要能領悟,「凡所有相,皆是虛妄。」你才不會,貪著淫欲,執著於一切現象。

二、「財」欲。常言:「人為財死,鳥為食亡。」財、色是每個人的致命傷。一般人常認有「錢越多越好」錯誤的知見,孰不知「多」是一種包袱與壓力,有時會讓人迷失,或帶給人禍害,甚至賠上性命。凡事應符合中道,中道即是恰到好處,若能如此,才是幸福之道。

錢是貨幣,它只不過是生活的工具,自己有需要,當要好好運用;別人需要幫助,也要不吝嗇布施。錢是拿來用的,不是拿來炫富,也不是拿來存著不用當守財奴。不是只有錢如此,世上所有存在的一切,有智慧的人當善用

三、「名」欲。你說我既不注重色,又不注重財,我們看些電視古裝劇,你就會看到一些的讀書人,他們自命清高,死愛面子,寧可餓死,也不願低頭求人。雖不沾色,也不愛財,但也難逃自尊心作祟;若不求得功名,或不光宗耀祖,就會從自傲轉成自卑、自嘆、自憐,這是落入聲「名」的陷阱。

自命清高的人,不要常常去指責別人;縱使他人真的做錯事情,我們也應以寬恕人,給他們改過自新的機會,那是一種美德。佛曾經這麼講,持戒的人不能夠去罵破戒的人,不能夠因為你持戒,就去罵別人破戒,這樣你本身就已犯戒。

諸佛、菩薩總是慈悲的去對待人。一般人在還沒覺醒之前,都會犯錯,除非覺醒的人,凡夫要不犯錯,幾乎做不到。修行人要深刻體察,眾生只有兩種人「迷與悟」,所以要體諒:迷人的所作所為,不要萬般計較。

四、「食」欲。民以食為天,假設沒有食物,人類是不能生存下去,雖然還要有必備陽光、空氣、水等,但這些條件幾乎時時都存在。唯有食物是我們要去尋覓,如狩獵、捕捉、種植、易物、購買等,對於得來不易的食物本應珍惜。但現代人由於受科技之賜,交通之便,一切的資源容易取得,不但浪費糧食,還挑剔食物,我們不知不覺迷失於食欲當中而不自覺。

佛門稱晚間之粥為「藥石」,又作藥食,有療病之意味。黃檗清規曰:「藥石晚食也,比丘過午不食。故晚食名藥石,為療餓渴病也。」一般人只知吃美食,而不能更深一層的體認到,食物如同藥物。飢餓時如生病,為了治這個餓病,所以吃食物;但從來都不會有人把藥,當作美食在吃。如果有這樣的覺知,我們便不會貪圖美食,而漸離慾望。

五、「睡」欲。人本來就要適當,睡覺、休息。但睡太久,容易精神不繼;休息太久,容易懶惰渙散。我們常藉由睡覺,來逃避許多不如意的事情;藉由睡覺,來打發無聊的時間。

為什麼會如此的生活?因為沒有理想、目標,就沒有往前的方向和行動力,因此人便漸漸萎靡不振。人生有三分之一的時間都在睡覺,有三分之一的時間都在工作,有三分之一的時間都在忙碌。試問我們有多少時間在思考、在靜心、在修行?

為什麼學大乘佛法的行者當發菩提心?若沒有發「上求佛道的智慧,下化眾生的悲心。」我們當朝哪個方向走?又該如何修行?又為何而學佛?所以奉勸諸位,善男子、善女人當真發菩提心,自然會斷除睡欲,而精進的修行。

若多瞋恚,常念恭敬觀世音菩薩,便得離瞋。

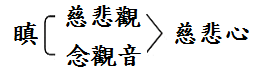

「若多瞋恚,常念恭敬觀世音菩薩,便得離瞋。」此段言,能離瞋。如果常起瞋恚之心的人,應常心口如一,恭敬稱念觀世音菩薩聖號,藉由菩薩的悲心,便能漸離瞋心。

「瞋恚」,瞋講的就是外表的表情,目字旁,眼睛瞪的大大的;恚是內在的,內心的怨恨。由於內在的怨恨及不滿,自然表現於臉上的不悅,這便是瞋恚。

人為什麼會起瞋恚之心?原因雖然很多,歸納起來有這幾點:

1、我們曾傷害別人

2、我們曾障礙別人

3、我們曾遺棄別人

4、我們曾嫁禍別人

5、我們曾誤會別人

6、我們曾中傷別人

7、我們曾打壓別人

8、我們曾指責別人

9、我們曾怒罵別人

10、我們曾欺騙別人

11、我們曾羞辱別人

12、我們曾控制別人

13、我們曾強迫別人

14、我們曾要求別人

15、我們曾侵犯別人……

從因果來說,必然是有其原因。總而言之:只要不順我意,瞋心便生起。我們修行人應常修忍辱,不要「一把無明火,火燒功德林」,那就得不償失。

〈普門品〉教我們:當瞋心重的人,應常念觀世音菩薩。尤其是逆境來時,瞋心熾然,更應以念南無觀世音菩薩之心,來降伏瞋念,或常憶念觀世音菩薩的大慈大悲,來原諒和寬恕對方的行為。

佛教我們用-慈悲觀來修,具體的內涵便是四無量心:「慈悲喜捨」。「慈」是給眾生快樂,要時時刻刻,利益一切眾生;「悲」就是拔眾生的痛苦,眾生有苦難,應該安慰、鼓勵或是幫忙他。「喜」就是隨喜,別人高興,替他高興,人家做好事,我們讚歎他。「捨」就是付出,對別人我們要無條件的犧牲、奉獻,平等對待一切眾生。

若多愚癡,常念恭敬觀世音菩薩,便得離癡。

「若多愚癡,常念恭敬觀世音菩薩,便得離癡。」此段言,能離癡。如果多愚癡的人,應常心口如一,恭敬稱念觀世音菩薩聖號,藉由菩薩的智慧,便能漸離癡心。

「若多愚癡,常念恭敬觀世音菩薩,便得離癡。」此段言,能離癡。如果多愚癡的人,應常心口如一,恭敬稱念觀世音菩薩聖號,藉由菩薩的智慧,便能漸離癡心。

「愚癡」,就是無明。所謂無明,即是不明白實相、不知道真理。

對緣起的事相無知,即迷事的無明;凡夫及二乘皆有四種顛倒之妄見:凡夫四種顛倒,於生死之無常、無樂、無我、無淨,而執常、樂、我、淨。二乘四種顛倒,於涅槃之常、樂、我、淨,而執無常、無樂、無我、無淨。菩薩遠離凡夫及二乘的八種顛倒。

對性空的理性無知,即迷理的無明;不見諸法實相,不悟諸法空寂,不識本心,不明佛性,不達中道等,對於宇宙人生的真相不明白。

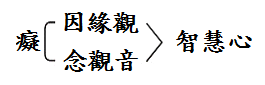

佛陀教愚癡重的人要修「因緣觀」,因是主因,緣是助緣,就是因素跟條件。所有一切事情都沒有離開因緣,不論觀察任何的事情,或分析任何的事情,都要如此觀察,自然能破除愚癡,而生起智慧來。

一般人沒什麼智慧,就是不懂得這樣的去觀察,人家說什麼,就聽什麼,人家說看到什麼,就跟隨說看到什麼,人家說不好,就跟他一樣說不好。

我們面對事情的發生,有觀察嗎?沒觀察就學人說,那叫愚癡。例如有人坐禪,盲修瞎練而發生問題,你就跟人家說,不要坐禪;修行出了問題,就叫別人不要修。而不去觀察,為什麼會這樣,有很多的事情,跟事實是有出入的。

如果不修因緣觀,可以一心稱念觀世音菩薩聖號。為什麼念觀世音菩薩會離癡呢?「觀」就是能觀,「世音」就是所觀。因為念觀世音菩薩的時候,念念用般若智慧,來觀照世間的一切事相,從中領悟緣起性空的實相。

所以常念觀世音,念念生起智慧,真是妙不可言,它不是迷信,更不是單純的信仰,而是真實的修行。所以有機會要跟別人多開導〈普門品〉的道理和念觀世音的理論與方法。

無盡意,觀世音菩薩有如是等大威神力,多所饒益,是故眾生常應心念。

「無盡意,觀世音菩薩有如是等大威神力,多所饒益,」世尊苦口婆心跟我們講,觀世音菩薩有大願力,大威神力,一心稱名觀世音菩薩,且心恭敬,有這麼多的好處,我們為什麼不願一心稱念觀世音呢?佛常常苦口婆心的勸我們「是故眾生常應心念」。

七難是你的身,三毒講的是你的心,現在已經解救你身心的苦厄,一句觀世音菩薩就能夠把這三毒息滅,不就開悟了嗎?學佛要「勤修戒定慧,息滅貪瞋癡」,不念要念什麼?要念忘想?何不用觀世音菩薩取代妄想,何不這樣呢?