緣起是佛教最基本的核心思想,也可以說是佛教的根本思想,如果你想要了解佛法,你必然要了解緣起,如果你不能了解緣起,你對佛法就很難掌握。大家聽完之後如果還有興趣的話,還可以去查一些資料,好好再深入緣起的概念。我們為什麼會談到緣起?因為我們在談一個概念,就是如何消融自我。六祖說「道在心悟,豈在坐也!」你要悟什麼?你要悟緣起,你悟到緣起你才能大徹大悟,悟到緣起之後你就知道你是誰了,你就知道你生命的由來,你就能看到宇宙人生的實相。所以,要好好悟緣起。

今天再從緣起的定義作說明。我先請教一個同學,什麼是緣起?「緣起就是包括緣生跟緣滅,也就是說它是因緣合和而起,因緣合和而生,因緣離散而滅,就叫緣起。」我現在就用個題目來請教同學。比如說現在下課,你下課之後看到路邊有一個人暈倒,你趕快打電話叫救護車來,救護車就趕快送他到醫院去急救,路邊那個人終於救活起來了。我現在想請教一個問題,路邊的那個人是誰救的?「所有的人救的。」有沒有包括他自己救他自己?「有」這個答案講得很好,我們現在就從因緣的角度來看整起事件。

打電話那個人是最主要的主因,其它呢?都是助緣,只是這個緣當中有分強跟弱。誰救的呢?第一個是打電話那個人,第二個是開救護車那位司機,第三個是醫院的護士,第四個呢,是醫院的醫生。這幾個人是不是關鍵人物?還有一個人,接電話的人。我現在講的這五個是不是很關鍵的人物?「是」。但是如果沒有救護車有用嗎?如果沒有醫院裡的那些醫療設備有用嗎?如果沒有醫院裡的那些藥物有用嗎?這樣牽扯下去,你就知道所有的人都參與在其中了。所以是不是所有的人救的呢?還有一個最主要的關鍵,比如那個人為什麼會被你發現?因為怎麼樣?因為過去你如果跟他沒有因緣,他也不會被你發現,所以他會被你發現,是因為他過去種下這個善的因緣,而他過去種下的這個善因緣,也救了他自己。所以,你造惡一定反受其害,你行善最後還是會庇蔭自己。

這個就是我們上節課講的緣起的概念!緣起就像一個巨大的蜘蛛網,每個人跟每個人都有關係。我現在把緣起的概念再講幾個讓大家比較容易了解的定義。第一個定義就是說,緣起是萬事萬物的起源。你要了解你自己是誰,如果你不了解萬事萬物的起源,你是沒辦法了解你自己的,所以緣起它有萬事萬物的起源的涵義。再來它有第二個涵義,待緣而起。凡事不可以強求,凡事要等待因緣;沒有因緣,它是不可以強求的,這是第二個概念。這兩個概念我們上個禮拜都有談,現在我們要談第三個概念,眾緣而起,也就是各種因素加起來,它才會生起。比如我們上個英文課,那個「書」英文怎麼拼?「Book」。這個書是四個英文字母所組成的,這叫做眾緣而起。那我們現在翻成中文,來!書本的「書」幾劃?「十劃」。這個「書」是十劃因緣組成的。我用這個來跟你講眾緣而起的概念。現在,不談中文也不談英文,來談你的生命。生命是哪幾個因素組成的?「五蘊」。生命它是五蘊所組成的,這個概念就叫眾緣而起。

第四個概念其實才是緣起最重要的概念。第四個概念是什麼呢?是彼此的關係。我們常說「彼此,彼此」在《阿含經》裡面有首偈是「此有故彼有,此生故彼生;此無故彼無,此滅故彼滅。」講的就是彼此關係的問題。彼此的關係不同,所產生的結果當然就不同。譬如說,你跟我有沒有關係?「有!」什麼關係?「師生的關係。」是師生關係的影響力比較強呢?還是父子關係影響力比較強?「父子關係!」關係不一樣,產生的效果就不一樣。俗話說「一日為師,終生為父」,你跟我真的有這種關係嗎?你不見得會把我當成父親啦!但如果你把我當成父親,我相信你會學得更好。你對這個人越信任,你越臣服,就代表你的內心越歸零,他講的東西你是很容易聽懂的。所以,彼此的關係不一樣,所產生的強弱結果就不一樣。

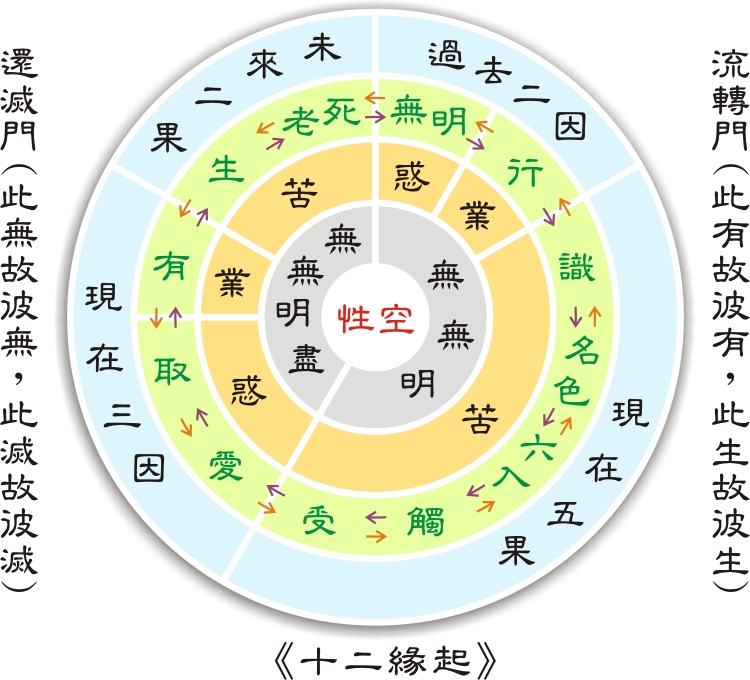

從十二緣起的角度來解釋生命的狀態。十二緣起又叫十二因緣,佛常用這十二因緣來解釋生命的流動狀態,就是我們生命是怎麼樣來?怎麼樣去?怎麼樣轉變?怎麼樣受苦?怎麼樣迷失?又怎麼樣地解脫?怎麼樣離苦得樂?佛常用十二因緣彼此的關係,來為我們解釋生命的迷失與解脫。

上個禮拜談一個概念,談自己生命本身的叫做內緣起;談外面世界的就叫做外緣起。我們舉花草樹木為例談因緣果,很多同學一聽,覺得這個公式還蠻好用的。我們現在要回歸談佛法的本質,佛法的本質是在度有情的眾生,講的更清楚一點,佛法其實是針對人類在講的。但是有的人學到最後,常常不學無術,專門在度鬼,其實佛法的本質就是針對人講的。所以我們現在要從活著的這些人好好地去探討,而不是動不動就大慈大悲,要度盡一切所有的眾生。這樣有時候你會本末倒置,就像有人跟我說:「師父,我們寒假跟暑假,是不是應該來開個兒童學佛營?或是開個大專學佛營?」我說我沒那個能耐,光是大人我就教不來。我們學佛要度有因緣的人,尤其是還活著的人,我專門度這個區塊,其他的我沒辦法。

所以除了人的問題,其它的問題你都找別人,七月半也不要找我,那個我都不會。但是,我現在這樣講也是話中有話,佛法的本質原則上是教授有情的眾生,尤其是六道當中的人道,這個才是佛法的核心,才是主軸。所以大家學佛,不要反客為主,先把現實的人生談好,不要離開現實的人生,談得太過理想化。佛法不談理想,佛法講如實,實實在在,面對你當下的因緣,來為你解說覺悟之道,解脫離苦之道,這才是佛法真正要談的東西。其它的事情,等到你修成正果之後你就知道了,現在不用說。

現在就來探討生命的東西。你現在到處都可以看得到十二因緣的資料,但是我不知道你有領悟嗎?還是你只會解釋?你會解釋它幹嘛呢?你解釋了它你苦還在啊!你解釋了它,你還是不能解脫啊!你停留在解釋它,到底對你現實的人生有益處嗎?對於十二因緣的解釋,一般都用三世兩重因果的方式來解釋,但是如果把十二因緣拿來當下修行,怎麼修呢?就是一念!這個苦就是代表三世兩重因果。有的東西講得太遠了,我們可不可以講近一點?可以,前念就是過去,今念就是現在,後念就是未來。前念、今念、後念,我現在是用當下修行跟你講你知道嗎?人有過去世、現在世、未來世,用三世因果這樣講都可以,但問題你想用在修行,你就要用當下這一念。意思就是說,你可以講近,也可以講遠。什麼叫講近呢?所謂近,就是念頭,講近就是每個念頭,修行要注意自己的起心動念,修行只在起心動念之間。如果講遠一點,你可以講昨天、今天、明天;再講遠一點呢,你可以講去年、今年、來年;再講更遠一點呢,你可以講過去世、現在世、未來世;再講更更遠一點,你可以講無盡的過去、無限的未來、無止境的現在。隨便你講,問題是你要會用,看你自己對這個十二因緣怎麼用,學佛法就是要會用,如果你不會用,你只是多一些知識,對你真的一點幫助都沒有。

我這樣畫是希望各位你真能理解,這個十二緣起的圖剛好有五個圈,我們從最外面的那個圈開始來談起,大家最容易懂這個概念,也最想談這個概念。當我們談到自己的生命,每個人一開始就會想一個問題,你一定會問說:「我從哪裡來?」從哪裡來指的就是過去;「我往哪裡去?」往哪裡去指的是未來;還有一種說法,就是「未生我之前,誰是我?死了之後,我又是誰?」這兩個概念都有人談,尤其禪宗會談「父母未生之前本來面目」但這個概念並不是指過去,這個概念更深,是指「本來」沒有過去,也沒有現在,也沒有未來,這個才叫「本來」。

你現在只要是用識心的,一定是邏輯概念的;只要是邏輯概念的,一定是有過去、現在、未來,只要是邏輯概念,一定有一、二、三,三、二、一,這個都是邏輯,這個都是腦袋,識心都是這樣的概念。那佛悟到什麼?佛是真的悟到十二因緣嗎?其實佛真正悟的是「緣起性空」的道理。問題「緣起性空」這樣的道理你很難懂,所以佛大慈大悲,他為了解釋這個道理給你聽,他一定要先用我們的腦袋講給我們聽,他如果不用我們的腦袋講給我們聽,我們就聽不懂他到底在講什麼,所以他才按照一般人的思維邏輯模式來講十二因緣的概念。

現在從外面這一圈開始來講,會越講越深,所以這個圖你一定要好好地領悟,我們現在開始來看一個問題。談現在,以邏輯的概念,必然談到過去,然後呢,有因必然有果!我們上節課有談到這個。果從什麼生?果從因生。一開始學佛法的人他就要深信因果,假設他不能深信因果,其實佛法他沒有辦法切入,一定要對因果這個概念相當清楚,而因果的概念並不是佛教的專利,這是宇宙本來的法則,叫做「法爾如是」。釋迦牟尼佛還沒出生來到這個世界說法之前,這個宇宙定律就存在。現在開始看過去怎麼來的?十二因緣,從無明開始。但是我還沒解釋無明之前,你一定會問一個問題,那無明怎麼來的?你會不會這樣問?「會」。佛教不談第一因,為什麼不談第一因?因為你會掉入戲論。什麼叫戲論?你會掉入沒有答案,沒完沒了。我舉個哲學的論題問你們,是先有雞?還是先有蛋?說先有雞也不對,說先有蛋也不對,那就開始爭論了。當你在問,先有雞還是先有蛋?其實這個問題就叫戲論。一樣的道裡,你不可以問無明從哪裡來?為什麼不可以問無明從哪裡來?我先跟你講答案,後面再解釋,因為根本就沒有無明,所以你不可以問它從哪裡來?那你現在就會問:「師父,根本沒有無明,那為什麼我現在很無明?」很簡單,因為你不知道根本無無明,所以你現在就變得很無明。假設你沒有徹底去了解這樣的概念,你是很難理解「根本沒有無明,那為什麼我現在很無明?」

第二個概念,佛教講無始。無始表面上的意義是說很久、很久之前啦!我記得小時候我阿嬤跟我說故事都怎麼說?「古早、古早以前…」這個就是很久、很久以前。但是無始真正的內涵,就是沒有開始。既然沒有開始,當然就沒有結束。如果有開始,你要注意這句話哦!只要是一有開始,必然有結束;只要那個東西可以結束,就代表那個東西必然有個開始。結束跟開始互為因果,互為彼此。所以,你不要掉入第一因,然後去追求那個第一因到底是什麼?

佛的教導,一開始就從無明來談。什麼是無明呢?你不需要查佛學字典,有時候你越查你看得越糊塗。尤其是佛學字典版本很多,每一個人對無明的解釋不一樣。比如,無明可以解釋作煩惱,也可以解釋作覆蓋真如,所謂覆蓋真如就是說你迷失了佛性。但是我現在用最直接的話跟你解釋,為什麼用最直接的話?因為佛法不離開我的生命,所以我用我的生命來告訴你。無明是什麼意思?這個「無」,就是不了解;這個「明」,就是明白。所以無明就是不明白,不明白什麼?不明白生命的實相!就是你不明白你自己啦!你不明白你自己,因為不明白自己,所以接著下來,你會落入深沉的苦境。我們常說,為誰辛苦為誰忙?這到底是怎麼回事呢?

你身邊的人,包括你自己,你一定會面臨生老病死,隨時面臨!就像我最近面臨很多生老病死,最近短短這一個月就有好幾個跟我有因緣的人往生。那你怎麼去慰問家屬呢?家屬之所以難過,是難過什麼?第一、那個人死了,消失了。你有沒有這種概念?有吧,不然你在哭什麼?你在難過什麼?就是那個我所愛的人,我所依靠的人,我所信賴尊重的人,那個人不見了,所以我很痛苦,這是第一個概念。第二個概念,那個人如果沒有消失,那麼那個人去哪裡呢?再來,第三個概念,如果他去哪個地方,他憑什麼能去呢?我們常常看電視電影這樣演,比如說我們在安慰小孩子,我們會這樣安慰他:「你不要傷心,不要難過,現在爸爸媽媽在天國,在天上看著我們。」我們是不是常常這樣?電影、電視是不是都是這樣演的?我們今天談這麼多,其實還是在談一個問題,什麼問題?你對生命不了解!有沒有?又回歸回來,你對生命不了解!

我常常這樣安慰人,我不妨說一段話讓各位參考看看。當孩子出生的時候,我們旁邊的人都在笑,只有他在哭。你有看到孩子一出生,他在笑,你也在笑嗎?但是奇怪,我們旁邊的人都在笑,只有他本身自己在哭,你在笑什麼?他在哭什麼?你都沒有將心比心你知道嗎?有時候我們這些大人很沒良心,他就明明在哭,然後你在笑,奇怪呢!那相反的,這個小孩長大之後,當有一天他往生的時候,那一剎那,換你在哭,你怎麼沒有問那一位往生者,說不定他現在在笑呢!他在笑,你在哭;他在哭,你在笑,真是顛倒眾生。

這段話你以前有沒有聽過?你沒聽過吧?你不是他,你都用你的角度在看他,這樣對嗎?不可以這樣看,你要去研究,看看到底是怎麼回事?他為什麼來到這個世間?他為什麼在哭?為什麼他含笑歸天,我卻覺得他走了呢?所以,改天我往生,第一,不要急救;第二,要放鞭炮。知道嗎?我一定是笑著走,所以你們就放鞭炮。我們對生命真是純然無知,這個無知就是無明,就是我們不了解生命,但是你自己並不承認無知,你誤以為有個「我」的存在,所以你想盡辦法保護自己。保護自己從哪裡最容易看得到呢?從你不斷地在找理由,在找藉口看得到。我們找理由,找藉口已經變成一種天賦,我們已經練得爐火純青。我們遇到事情動不動就會找理由、找藉口,這個就是在保護你自己。接下來,你這麼認真努力,為了誰呢?為了利益自己。你直接誤認說有一個「我」的存在,所以我說你不明白你的生命。

你誤認有一個「我」的存在,這個是最難懂的。你今天所有的問題都是來自於「我」的存在,所以你接下來會做什麼動作?會產生行為。想法、講話、動作就是一種行為,在佛法裡面叫做身、口、意三業。這個行為的目的只是為了保護你那個自我。舉個例子,當我們遇到別人比我們強的時候,我們會逃避,我們會退縮,當我們遇到別人比我們弱的時候呢,我們會攻擊,我們會前進。你沒看到你這種自我保護的心理反應是很強烈的嗎?所以,因為無明無知,產生錯誤的想法,接著產生錯誤的說法,錯誤的做法。這個無明是造成我們迷失,造成我們輪迴痛苦最大的原因。用比較現代的術語講,無明就是盲目,這個「行」就是衝動,無明產生盲目的衝動。在內心很深的地方,你們每個人有沒有這種狀態?所以一遇到境界,你就馬上反應,人家一罵你,你就馬上跳起來,這種盲目的衝動,它的速度會快到嚇死人,甚至比打雷更快。所以說「無明緣行」,就是無明造成盲目衝動之行。

「無明緣行」是過去(世)的兩個盲目衝動因素,但是這兩個因素會造成今世的五種結果,這五種結果是「識、名色、六入、觸、受」。因為我們過去有錯誤的想法,錯誤的語言,錯誤的行為,這種盲目衝動一運作下去之後呢,它會反射回來到我們要投胎的意識,就是第八意識阿賴耶識。你過去所造的善業、惡業,或是不善不惡業,它都會收集在生命的黑盒子裡面,這個阿賴耶識就是一個生命的黑盒子。我們今天講投胎,誰在投胎?就是阿賴耶識。我們如果只講五蘊色受想行識,就是「識」。這「識」有分大乘的說法跟小乘的說法,沒有關係,反正你只要明白,就是一個最主要的意識。

有的人他一出生,比如說你生個雙胞胎,兩個雙胞胎孩子一出生,個性一不一樣?不見得一樣;他們的才能一不一樣?也不見得一樣;他們的興趣呢?也不見得會一樣。為什麼有這樣一個差別呢?這就跟他過去世有關係。所以我們現在看到的這一個人,是包括他過去的經驗,他過去所造一切行為的結果。而當他投胎出生之後,接著他要受現在世,包括家庭教育、學校教育、社會教育的影響,也就是說他要受到家人、師長,還有一切社會環境因素不斷地影響,而這同樣都是在影響他這個「識」。所以,這個識牽涉到過去,也牽涉到現在,當然更牽涉到未來,所以你念頭不要亂起,因為你每個念頭它都會影響到你這個最根本的意識。這個意識我們一般人說神識,標準的說法要說阿賴耶識,但一般人都說神識,沒有學佛的人都怎麼說?都說靈魂。靈魂跟阿賴耶識概念一樣嗎?不一樣,因為沒有學佛的人他們認為靈魂是不滅永存的。這個阿賴耶識變不變化?變化!它時時刻刻都在變化。比如你現在來聽我的課,你的意識已經變化了,我現在在講,你現在在聽,你的意識已經變化了,不管你接不接受,其實你的內在意識已經產生變化,不論有意還是無意,都會直接進入到你的意識形態。

接著,這個「識」如何產生「名色」?「名色」我換個比較白話的解釋就是身、心,那為什麼這裡不用身、心,而要用名色來形容呢?這個「色」就是身體,這個「名」原則上是指心,但這個心現在的作用並不強,因為它現在還在母體裡面,現在只是父精母血的一個狀態,它還沒有完全成熟,所以它還不能徹底展現心的功能,心的作用還沒辦法徹底地展現,所以它先暫時取一個名叫做「名色」。談到這裡,我談一個額外的事情,就是我們人迷失的狀態。人迷失的狀態有很多,比如你現在學佛學得很好,當你往生的那一剎那,你可能就迷失自己,意思是說你在中陰身的時候你就迷失了。那程度更好的,他中陰身他還不迷失,所謂中陰身也就是說他還沒投胎之前。但是當他投胎的那一剎那他就迷失了,父精母血結合他投胎那一剎那,他就迷失了。這種程度比第一種程度稍微好一點。第三種狀態是,他在母親懷孕十個月當中他不迷失,但是他一出胎他就迷失了。除非你是一個大徹大悟的人,不然的話,你在某個階段你就會迷失。

所以為什麼很多人要往生極樂世界?因為他就是怕一種叫隔陰之迷,另一種叫隔胎之迷。很多人要往生極樂世界的意思,就是他怕遇到更強的境界他就迷失了自己,但是真正解脫的人就不怕。所以,你要決定解脫,不解脫的話你死亡那一剎那你就迷失了。我作個譬喻,你們覺得白天我明不明理?「明理!」那我睡著的時候明不明理?白天你很明理,睡著的時候你的理智去哪裡了?睡著的時候,不該夢的你也亂夢,睡著了你就迷失了,甚至你只要一睡著,你的倫理道德就完全不見了。從這個角度,你就知道你連睡著都會迷失 何況死亡時怎麼會不迷失呢?

懷胎十月以後,身心已經漸漸成熟了,「名色緣六入」,這個「六入」就是六根,其中的意根是屬心,其它的眼耳鼻舌身五根就屬身,現在身心漸漸已經成熟了,那就代表你準備出胎了。「六入緣觸」,當你一離開母體的那一剎那,小孩子為什麼一出生會哭?因為他一出生之後,他馬上接觸到外面世界的環境,外面世界的環境跟母體裡的環境不一樣,他那個白白嫩嫩的皮膚,接觸外面的空氣,外面的紫外線,外面的種種、、、,對一個剛出生的胎兒而言,外面世界的環境太敏感了。我用接觸來跟你形容他的痛苦。譬如這幾天都是陰天,但是你走出戶外會不會感覺到熱?會啊!怎麼不會?你現在穿著短袖,外面是陰天哦,你現在走出去,表面上沒有太陽,但是你可以感覺到什麼?感覺到熱,你會感覺到有紫外線。像我晒衣服,雖然是外面是陰天,我還是會把衣服拿出去晒,雖然沒有太陽,但是我感覺到熱度,它有紫外線。所以,這個叫做「觸」。

「觸緣受」,當我們六根,就是身體的感官系統,接觸了外面的世界,我們必然會有感受。感受是假相,但是很多人都是活在感受。他的感受用什麼名詞表示?用感覺!所以有的人跟你說「要跟著感覺走」,跟著感覺走你就完蛋了。有一句廣告詞:「只要我喜歡,有什麼不可以」,你不可以跟著你的感覺走,那個感覺就是感受,你不可以掉入這個陷阱。原始佛教裡面有一句話說「若無三受,就無三界」,假設你沒有這三種感受,你就不會活在欲界、色界、無色界。「若無三受,就無三界」,那你就解脫了,因為你已經超越越三界了。我們雖然感受得很多,歸納起來只有三種,苦受、樂受、跟不苦不樂受。那你喜歡什麼受呢?喜不喜歡別人尊重你?「喜歡」這就是陷阱!為什麼?別人尊重我,我會覺得很有成就感,別人讚美我,我也很有成就感。樂受跟你的貪心相應;苦受跟你的嗔心相應;不苦不樂受跟你癡心相應。這三受,只不過不斷地增長你的貪嗔癡而已。所以活在這三受就等於活在三毒,實在是苦不堪言。

我觀察很多學佛的人,他們都是在學習好的感受,什麼是好的感受?比如說打坐,就是要坐的說「今天坐得很好!」這是陷阱;今天念佛,「哦!師父,我今天念佛念得很清靜」,這是陷阱;「哦!師父,我現在誦經,不但誦得快、順,而且還有抑揚頓挫。」所以他就很高興,這是陷阱。因為苦受、樂受、不苦不樂受,這三受終將消失,它是無常變化,它不實際。如果你學佛連這個都沒辦法真正懂,你沒辦法修行。

這五個就是現在的五果。那你說不定會跟我講說:「師父,這個過去我不知道啊!」但問題是現在的你,這幾個都存在啊!這個就是你生命的黑盒子創造的身心啊!你現在六根發展得很好,感官系統很敏感,都不會短路,有夠敏感的,所以你現在動不動一天到晚都是活在感受,比如你今天來上課,你的感受很好你就會來上課,你的感受不好你就不來上了。有時候也不是我說的不好,有時候是你隔壁的同學沒有水準。你不用笑哦!就是有這樣的人。我說:「咦!怎麼那麼久沒看到你?」他說:「就是不適合!」為什麼不適合?是師父講得不好嗎?「沒有啦!師父講的真好啦!不過,你們那些同學看起來怪怪的!」你又不是要來跟你隔壁的同學學,他怪怪,你不要怪怪就好,你看人怪怪,你自己更怪。所以就是這個感受一天到晚在騙自己。

過去就已經過去了,現在已經是這個樣子了,我們現在要來談修行的關鍵,你現在學佛,你要修行就要從這邊下手。「受緣愛,愛緣取」,我們愛什麼?我們愛樂的感受;我們討厭什麼?我們討厭苦的感受;我們對不苦不樂的感受,產生一種冷漠愚昧的狀態。有的人貪愛一輩子;有的人胡思亂想一輩子;有的人發呆一輩子;有的人一輩子活在仇恨當中;有的人一輩子活在如果早知道....的悔恨狀態。其實「受緣愛」,就是貪愛,佛經常用一個形容詞叫做渴愛。什麼叫做渴愛呢?就像你現在一個人走在沙漠上,三天三夜,想喝水的慾望強不強烈?「強烈!」你願不願意用十兩黃金換一碗水?「願意!」這樣夠強烈吧!所以佛經用「渴愛」來形容我們這種貪愛,它的力量強到這個樣子。那接著看,由於接觸了境界,所以我們產生了感受,然後我們喜歡好的感受,好的感受起貪,不好的感受我們產生嗔恨,產生厭惡,而對沒有感受的東西我們不知不覺,完全都不知道發生什麼事情,也不管發生什麼事情,就像這盆盆栽,你對它不知不覺,你來從來都沒有對它澆過水,它開花的時候,你連賞花都沒有想要去賞花。

「愛緣取」,這個「取」是什麼?這個取就是一種執著,叫做執取。我們學佛剛開始要明白真理,但是學了真理呢?不可以抓著真理不放,抓著真理不放不是佛法的本意。學佛的目的只有一個,就是破你的執著,只要能夠破你的執著就好,我們就是因為執著,所以我們不得自在。貪愛跟執著這兩個是造成我們輪迴很重要的因素哦!

「取緣有」,這個「有」是什麼?有新的業力的產生!因為「愛緣取」這個過程,必然有身口意所造的善業、惡業,有善業有惡業才會有依報跟正報,正報是自己,依報是環境,所以才會有欲界、色界、無色界。我們有這些貪愛執著的慾望跟力量,這一股力量它會帶到未來。這「愛、取、有」三個是現在世最主要的因素,大家修行要記得這些是關鍵因素,修行重點是在這邊。

「有緣生,生緣老死」,有新的業力,它能召感未來的出生跟死亡。為什麼老、死要同時寫?第一個概念就是,因為有的生命他沒有經過老的階段就死亡,比如有的人胎死腹中,有的人早年就有一個意外發生,所以第一個概念就是死不見得經過老就死了。再來第二個概念,這個老就是無常,就是敗壞,就是有生,它必然透過無常而死亡。在佛經裡面,生緣老死後面通常都會再加幾個字,就是「生緣老死緣憂悲苦惱」,各種情緒它都寫出來。我們十二因緣在這裡不寫,但是你看經典,它常常會在後面加幾個字「憂悲苦惱」。

我們現在講的這個,它帶有兩重的因果,因、果,因、果,剛好是兩重,然後三世,過去、現在、未來,這講的是兩重三世因果。但是,你可不可以更濃縮的角度來看?可以!更濃縮的角度來看怎麼看?就是「惑、業、苦」,十二因緣歸納起來就是三個字「惑、業、苦」。這個就是我們在念迴向文裡頭的一句話:「願消三障諸煩惱」,這個就是三障,叫做惑障、業障、苦障,又叫做報障,三障諸煩惱指的就是這三個字「惑、業、苦」。如果我套一個公式,因─惑、緣─業、果─苦,這個就是緣起的法則。惑就是思想觀念,業就是行為,苦就是一種苦報,就是苦的結果,叫作思想、行為、結果,所有的一切沒有離開這三個在繞。願消三障諸煩惱就是要破除這個,因為這個一天到晚在障礙你自己,你沒有破除,你的苦不會消失,它會循環不已。

在緣起法當中,最主要的關係是「此有故彼有」,此,有什麼?有無明!所以它產生「彼的什麼?」彼的行為!所以是「此生故彼生。」因於無明,所以才生起行的力量啊!這個就是我們所說的流轉門,就是生死輪迴。但是今天你假設要修,注意我這句話!我是用「修」,不是用「悟」,如果你今天想要修,你就要透過什麼?透過還滅門!還滅門的意思是說,假設你不要生死輪迴,你就要破除你的貪愛,接著你要看到你自己的行為,接著你要破除你的無明,這個法則是「此無故彼無」,假設你沒有無明,你就不會產生錯誤的行為,「此滅故彼滅」,無明的力量消失,錯誤的行為就跟著消失了。這是佛在《阿含經》裡面,用彼此的關係,用彼此有無生滅的概念,來解釋緣起,佛最常用這個角度來解釋緣起。

修的意思就是說,你要一項一項修。你要一個、一個突破。就像你拿一串佛珠,假設一串佛珠是十二個,你拿一把剪刀一剪把它剪斷,佛珠就掉滿地,然後它就消失,這個叫做修。但是我們今天在上《傳心法要》,我們今天談的不是修,我們談的是悟,「道在心悟」我不是要你修,我要讓你悟。

「無無明,亦無無明盡」,「乃至無老死,亦無老死盡。」《心經》這段話是什麼意思?很多人可能只看到一面,卻沒辦法看到它真正的內涵。它真正的意思是說「無無明」;就是說沒有十二因緣;它這句話就是講沒有十二因緣。這個意思就等於說什麼?沒有你在輪迴!沒有你在生死!沒有你在投胎!沒有你在受苦!你一天到晚在背《心經》,它的意思就是這樣,它說「一切法畢竟空!」

再接著注意看後面那句話講:「亦無無明盡」「亦無老死盡」,它意思是說什麼?意思就是說,也沒有解脫的方法啦!這樣你知道嗎?假設沒有此,還需要彼嗎?假設我沒被束縛,我還需要解脫嗎?假設我不是凡夫,我還需要成佛嗎?禪宗都在講這個。《心經》你悟到了嗎?為什麼我外面寫十二因緣,裡面寫《心經》的那一段話?內外重疊起來,看誰能夠射中紅心,紅心就是性空!有沒有有一點領悟?領悟到我講《傳心法要》很具體?你也不要以為你做不到,是你自己一直執迷不悟,你不肯相信這個道理。

流轉門就是病!還滅門就是藥!沒有病吃什麼藥?不要一天到晚裝病人!禪宗講一句話「佛說一切法,為治一切病,若無一切病,何用一切法」,佛法一句話就講完了。現在跟你們說你沒病,你就不承認,你就偏說你有病。因為你非說你有病不可,所以我才介紹你去看中醫,看西醫,去看養生,看民俗療法等等。你說你有病,不讓你看病你就覺得我不關心你,所以我就介紹你去看。就如跟你講頓悟你聽不懂說:「師父,你講的我都有聽沒有用」,所以我就講漸修來關心你啦!

我現在要講出答案啦!繞了一大圈,從無明一直講到老死,這十二因緣,沒有一個是真實的。為什麼沒有一個是真實的?因為一切都是因緣合和所生的假相,只要是緣起,因緣合和的現象,必然是假相,不是實相。所以十二因緣從頭至尾,它不需要你滅,從頭至尾都是空無自體性。所謂無自性,就是沒有一個東西是自己能夠單獨一個因素能夠產生的,沒有一個東西它是這個樣子的,所以一切法從頭至尾「畢竟空寂!」《法華經》說「諸法從本來,常自寂滅相」,你一天到晚在誦《法華經》,這個答案不是早在那邊了。外面這一圈叫做緣起,裡面叫性空,所以這個圖也可以解釋作緣起性空,所以緣起性空我講完了。這是從漸修一直講到頓悟,不能頓悟你就漸修。「法無頓漸,人有利鈍」,勉強不得。

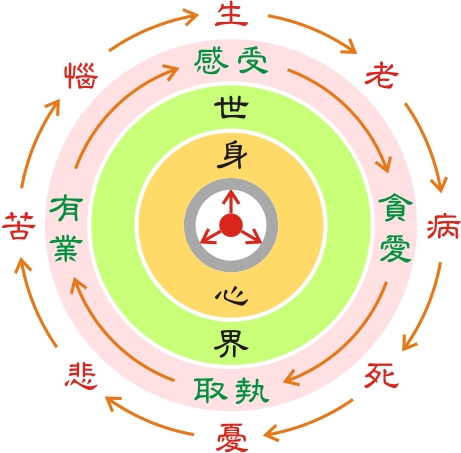

前面這樣的講法好像是用敘述的方式說給你聽,我現在用另外一個概念來跟你講十二因緣。我在第一節課就講說,是我們的心創造了這個世界,然後你被這個自己所創造的世界困住。但是我相信很多同學聽不懂我在講什麼,我現在用十二緣起的角度講給你聽。中間這一點就是無明,這三個箭頭呢,就是行,就是盲目的衝動,盲目的衝動一直要衝出來。因為過去所造的概念存放在你的阿賴耶識,佛經有言「唯心所造,唯識所變。」禪宗講的是「唯心所造」,唯識宗講的是「唯識所變」,其實心跟識名字不一樣,它講的意思是一樣的,就是名異而體同,它本來是同樣一個東西,只是名字不一樣而已。好!唯識所變,所以你創造了自己的「名色」,就是身心;名色、六入都是身心的意思。接著身心一定會去接觸外面的世界,外面的世界在佛法裡面叫做六塵,色、聲、香、味、觸、法。你看到了嗎?你的阿賴耶識創造了你的身、心,也創造了這個世界。所以說你創造了身心,也創造了世界,從頭至尾,都是你自己的無明創造的,但是無明又從眾多的因緣而來的。

那你創造了你自己的身心,也創造這個世界,正報就是身心,依報就是世界。接著呢,你在這個世界當中,你活在感受;「受緣愛」,然後你貪愛你的感受;「愛緣取」,你抓著好的感受不放;「取緣有」,你追求你的所愛而有新的業力;「有緣生老病死,憂悲苦惱」所以才造成你外面這一層結果,就是生老病死,憂悲苦惱。這樣的敘述就是很清楚跟你講說,哇!原來佛法不離開緣起!從緣起的角度可以講到二乘,也可以講到大乘,可以講到漸修,也可以講到頓悟。所以,緣起法是三乘共法,學佛一定要深知緣起。

現在來作一個結論。談到消融自我,你一定要好好體悟緣起。緣起歸納起來,它可以展現成三法印。首先,「諸行無常」,為什麼無常呢?簡單這麼講,緣起必然生滅,從生滅相續的現象,你看到無常。「諸法無我」諸法不是單一的,是因緣合和,既然是因緣合和就沒有一個主體。從眾緣合和的角度,就悟到無我。最後,「涅槃寂靜」,當一個人悟到無我,無我所,就必然證入無生。無常的感覺就是有生有滅的感覺,無生的感覺就是什麼?不生不滅!但是,你會不會覺得矛盾?佛經到處都是矛盾,「色即是空,空即是色」,「生死即涅槃,煩惱即菩提」,你不覺得矛盾嗎?它根本就不矛盾。無常是破你對一切境界的執著,但是你對外面的境界漸漸不執著,你還不能徹悟,為什麼?因為你還沒有自破,你還沒有悟到無我,你在潛意識裡面還有一個「我」。沒有悟到無我、無生,你根本沒有辦法破我執,也沒有辦法破法執。「無常、無我、無生」這三個,缺一不可,這三個如果你沒有同時悟到,你會掉入一個陷阱。什麼陷阱?說無常,你會掉入消極的陷阱;說無我,既然沒有「我」,你就亂做亂來,撥無因果;沒有悟到無生,你會掉入以為生命是永恆存在的,就以為有個靈魂,這叫外道思想。

「諸行無常,諸法無我,涅槃寂靜」三法印,它的深淺是不一樣的,它一層比一層更深。有生有滅是緣起的現象,既然緣起的現象有生有滅,就告訴你,諸法本自空寂,本不生滅,就是空,就是根本沒有一個不變的東西。所以空就是不生不滅。《維摩詰經》說:「諸法畢竟不生不滅,是無常義」,六祖說:「佛性是無常,無常是空義。」

你要悟空,但空一定不離現象,離開現象沒有空。我們上禮拜不是講因果有三個定義嗎?最後那個定義怎麼說?假設沒有空,不能夠突顯那個有,就因為那個有是生滅無常,不實際的,所以才能證明它是空。不生不滅即是有生有滅,有生有滅即是不生不滅,緣起即性空。

二乘人悟到這裡「諸法本自空寂,本不生滅」就涅槃解脫。但是就大乘的行者言,他悟到這裡還不夠,因為佛菩薩真正的本懷是慈悲,所以接著他從空出色,「方便將出畢竟空,嚴土熟生」,性空必然會再緣起,你要不斷地緣起來利益一切眾生。你從緣起悟到性空,從性空再不斷地緣起,生生世世,只要有因緣的眾生你皆利益他。「如一眾生未成佛,終不於此取泥洹」,很多菩薩都會發這樣的願力,假設有一眾生沒有度盡,他是不會成佛的,就是因為他真正明白「緣起性空」的道理。道由心悟,不明白,何能悟?