如何消融自我,消融自我最重要的就是要悟到緣起性空的道理!有生有滅(緣起),其實就是不生不滅(性空)。《心經》講「色即是空,空即是色」,色是相,因為緣起而有生有滅,空是體,因為性空而不生不滅。什麼叫有呢?空(無)就是有;什麼叫空(無)呢?有就是空(無)。這樣的概念,很多人一直都轉不過來,譬如,日升日落,就是有生有滅,但太陽依舊是太陽;海水有漲潮退潮,但海水依舊是海水!你可以從這個角度,體悟「色即是空」的道理!

人生當中有很多事情是很無奈的,你刻意想去解決它,那個繩子會綁得越來越緊。就像包棕子一樣,會解的人那個繩頭一拉,它就開了,但是不會解的人,越拉越緊,本來是活結,一拉就變成死結。人生這條路走來,幾乎每個人都有這樣的問題。但是,從因緣的角度看,很多問題的發生不是單一因素和條件,一定是兩個都有關係。但是你想解開它,你越用力就會綑得越緊。這就像你學佛修行,有時候你越修呢,你越不得清靜;那你不修呢,一定是耽誤你自己!好像修也不對!不修也不對!

你要解決問題,你還是要回歸那句話:「諸法因緣生!」也就是說,你要去看到你問題發生的因緣。當這個問題發生的因緣還沒盡,你用盡辦法絞盡腦汁,你就是解不開,所以你很苦。在我學佛當中,「諸法因緣生!」這句話對我影響很大,我們現在所看到的一切現象都是因緣和合而生。你有沒有看到你的家庭問題是諸法因緣生!你的感情問題是諸法因緣生!你自己的身體問題也是諸法因緣生!這個因緣生諸法你要看到,如果你看不到,我告訴你,你一定心不甘情不願,你會說:「為什麼?為什麼這個事會發生在我身上?為什麼這個病會發生在我身上?」很多人他問「為什麼?」其實沒有為什麼?因為「諸法因緣生」。

但是,你看到諸法怎麼因緣生了嗎?假設你沒辦法看到,你會不知道為什麼?如果你能看到,那你是有智慧的人。而如果你能看到,但這個事情卻造成你很大的痛苦,那就代表你做錯事了,你應該去懺悔。有的問題是根本不用解決的,為什麼?因為它的因緣還沒消失。但是當因緣消失的時候,你想要去抓,你也抓不住它,除非你能重新創造新的因緣。我講這些話是要告訴你,你內在說不定有一些你永遠解不開的難題,而那些難題往往會變成你心中的秘密,變成你心中永遠的痛!但是,你要去體會那是因緣的問題,也就是說,如果你在思考什麼時候它會滅,切記!你要讓它滅,你就不可以再加諸任何讓它繼續生起的因緣!

比如有一個很怕熱的人,他四邊都有火把,那怕熱的人吹冷氣都來不及了,怎麼有可能再在火上加油呢?問題我們很怕熱,卻常常拚命地加油添柴。我這個譬喻在講什麼?我在講你討厭的人,你一直希望他離開,但他偏偏就不離開;你希望你喜歡的人來,他偏偏又不來。我們一般遇到問題,心就會亂掉,常常都會火上加油,也就是處理問題的方式往往背道而馳。比如我很討厭你,我本來要跟你溝通,要止息我跟你的衝突,但是我越溝通,你越火大,溝通到最後卻變成相罵,我心裡要化解,但是我所做出來的事情卻讓問題更嚴重,一般都是這個樣子。

我們遇到事情來講,一般不是用對抗的手段處理,就是用逃避的方式閃躲,但是表面上我們卻平平靜靜地。事情的因緣還沒散你怎麼處理呢?最好的方式就是不要再添加柴火。譬如我現在身邊四周有火把,火把很熱很燙,現在我很難過,很不舒服,但是如果能一直心平氣和面對,等到這些柴火自己燒完,熱跟燙最後一定止息。「隨緣消舊業,切莫造新殃。」隨緣就是隨那個因緣的聚跟散。這句話乍聽之下好像不難,但是,那可要真智慧啊!那是你要懂得忍辱波羅蜜啊!不然,你一定會反擊,你一定會讓這個因緣變得更複雜,就像蜘蛛網一樣複雜。你體會「諸法因緣生」這句話,不但可以讓你開悟,也可以讓你處理你人生很多的問題,你會知道怎麼真正去解開。

信解緣起→觀無常→修無我→證無生

那我們現在要正式來談「善用自我」前面第三個是談「消融自我」,「消融自我」是已經無我了,但無我並不是斷滅,並不是無我你就不用做事了。接下來一段話你要記起來,你應該「信解緣起,進觀無常,後修無我,心證無生」。這段話裡面有幾個字「信、解、修、證」,那個修,就是行。首先你要信解緣起。學佛不相信緣起,不了解緣起,你如何能悟道呢?但是道在心悟,悟什麼?就是悟緣起,悟緣起你才能知道你本來面目,你就知道父母未生我之前我是誰,就知道何處惹塵埃?

如果你已經信解緣起了,你要進觀無常,你要時時刻刻觀這世間一切盡是無常。朝看黃花開,暮看黃花謝,朝暮盡無常,黃花自開謝。世間一切盡是無常,榮辱成敗,好壞順逆,都是無常,觀無常你才能修無我。為什麼六波羅蜜當中,忍辱波羅蜜最難修?因為有一個我!我有自尊心。你有自尊心,所以你在家裡希望家人尊重,你在公司希望同事尊重,你在任何道場你都希望被人家尊重。問題是,還沒開悟的人就是不懂得尊重別人。所以佛法八萬四千法門,就是要修無我。你能證入無我,任人怎麼欺負你,怎麼污辱誹謗你,怎麼瞧不起你,怎麼講你的是非,你都能無礙。憑什麼無礙?「無我」。因為無我,別人吐的那口痰,就像仰面向天吐痰一樣,怎麼吐都吐不到你。所以忍辱波羅蜜是修什麼?修無我。

你今天之所以這麼苦,是因為你有一個「我」,如果你能夠以無我的心來面對世間的一切,你的苦會少很多。無我不是一定要用什麼方法修,而是以無我的心態來跟別人相處。舉六祖惠能大師為例,六祖大師大徹大悟之後,他跑到獵人隊裡面;六祖大師吃素,他就去市場賣菜就好了,幹嘛去獵人隊呢?獵人隊根本是跟修行迥然不搭的環境,那些獵人每天都要打獵殺生,六祖大師又是裡面的廚師;但是六祖大師偏偏選擇最難待的獵人隊,而且能夠一待十幾年,為什麼?你們在讀《六祖壇經》有沒有想過這個問題?若是你的話,你早就破戒抓狂,早就逃離了,你根本沒有辦法跟那些相處獵人在一起。能夠待在那個環境,真是要大智慧啊!我相信六祖大師剛開始去獵人隊,他一定被別人怎麼對待?反正世間的人怎麼對待別人,六祖也一定被別人怎麼對待。但是六祖大師能一一化解,他的表現感動那些獵人,所以那些獵人也願意給他方便,讓六祖大師留在那邊。有時候我們讀《壇經》只是讀過而已,你並沒有想說,如果你就是六祖大師,你處在那個環境,你到底是怎麼生活?所以,那是什麼功夫?「無我」。無我所以他能融入。我們一般人沒有這個境界,一般人光是只要家裡有人吃素,鍋子一定是兩個,右邊煮素,左邊煮葷,右邊炒菜,左邊煎魚。很多想學佛修行的人,就常常為了這個問題困擾來請教出家人:「我應該怎麼辦?」

我們現在也要修行了,我們同學有沒有哪一個人現在的處境,比六祖大師待在獵人隊時更艱困的?我們連志同道合的人都合不來。我們每個人都有自己的想法,自己的個性,每個人都有一個「我」在修行,所以大家都合不來。如果有一個「我」在修行,你走到哪裡都一樣,永遠都合不來。所以說,修無我,你才能相應忍辱波羅蜜,你才能跟一切人融洽相處。進一步,你能體證到「生即無生」,「滅實無所滅」,你才有機會悟到實相。這個「信、解、行、證」剛好配三法印,我已經用簡單的口訣講給你聽,你想要修你自己就要好好地去體悟。你要善用自己,你必須是一個無我悟道的人。

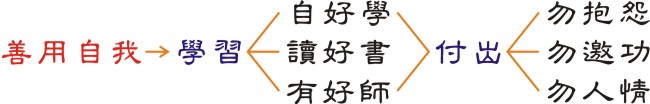

但是悟道以後要不要學?要!只是悟道的人他學東西比別人快,因為他沒有成見,他打破了好惡。我們人一般學東西都分這個我喜不喜歡,那個我有沒有興趣,但是悟道的人他不是這個樣子,他法門無量誓願學,他為什麼要學那麼多東西呢?他不是要拿來炫耀他自己有多大的才能,而是他要有更多的能力來幫助不同程度,不同生命層次的人。這個就是菩薩!一個菩薩行者,善用自己,法門無量誓願學!

接下來,我把學習歸納成三點,我先談第一點「自好學」,學習沒辦法強迫。很多人一出了社會,只要是他在職場上用不到的,他就不太願意去學習。就像學佛跟學投資,人家會花錢去學如何投資股票,如何投資房地產,如何投資黃金外匯,人家會花錢去學這些,人家不見得會花錢來學佛,甚至有的人認為,學佛根本不用花錢。既然是不用花錢的東西呢?有學也好,不學也不要緊。我們《傳心法要》十二節課,如果全程學費收十二萬,你看你今天會來嗎?一定會。因為一節課多少?一萬。今天端午節也一定會來,因為如果沒來,你就虧了一萬啊。那不用錢的有虧到嗎?看網路就好了!他都不知道,現場直播跟那個錄影存檔的不太一樣。所有的公案都是現場直播的,你有沒有看過公案是存檔重播的?開悟的人都是現場直播就開悟,不是後來看存檔重播開悟。

今天講的這個學習的道理,它可以適用在世間法,也可以適用在佛法。學習能不能成就,它真正的關鍵決定在,你學習這個東西時你是不是很快樂。如果你在學這個東西時你不快樂,那麼你要把它學好的機率實在是微乎其微。你過去也學很多的東西,但你為什麼學藝不精,或是半途而廢?因為你並沒有感覺到真正的快樂!所有的學習都有一個很重要的關鍵,就是你這個學習是快樂的,包括你學佛一樣。你學佛如果沒有感覺到快樂,我告訴你,你佛法也學不好。以前我在學校,我學英文,學數學,學物理,學化學,我都不快樂,學生物呢?我也不快樂。我怎麼學都不快樂,只有國文一科比較快樂而已。一樣的道理,我出社會,我記得我高中去打工,我第一個工作就是推銷雜誌,推銷雜誌那個工作我不快樂;我第二個工作是去做倉庫管理員,叫做倉管;第三個工作我去潭子加工區做照相機,那些工作我不快樂。接下來我所做的工作,我沒有一件是快樂的,直到我決定教書我才快樂。那一樣,你過去很多東西之所以沒學好,是因為在這個學習當中你不快樂。所以快樂是學習一個很重要的關鍵性,你少了這個關鍵性,我說過,強迫不得!

現在要讀大學很簡單,大學裡什麼科系都有,但是哪一個科系你不是為了文憑,你是真正很快樂去讀的?那天我看到一則新聞報導,我看到一所大學,那所大學在花蓮,我好懊惱,為什麼懊惱?我如果比較慢出世,我就可以去讀那一所大學。那所大學裡面,要做麵包呢,有餐廳;要開船呢,有輪船;要做休閒管理呢,有休閒農場;要做觀光業呢,有觀光飯店。那一樣的道理,你學佛有快樂嗎?你修行有快樂嗎?你沒有從中體會到它的快樂你學不好。我們有個同學,這個同學跟我學很久了,但是我感覺他在聽我講佛法他並不快樂,但是他在學法器我感覺他學得很快樂。我剛好是相反,你叫我學法器,我一點興趣都沒有。我講的不是你所學的東西對不對,我講的是你要感覺到快樂你才會學好,不然你是學不好的。

第二點,你雖然現在已經快樂在學習,但並不代表你會一直快樂下去。這個我要提醒一下,為什麼並不代表你會一直快樂下去?因為你要學好,你一定會遇到瓶頸,除非你學的那個是很普通的東西。比如你們現在在聽我講佛法你感覺很快樂,但是你只要深入下去呢,就開始什麼?「欸!學那麼久也不會開悟!」就開始遇到瓶頸,除非怎樣?除非你本身就不想開悟。不想開悟,你就散漫地過,也就是你只想停留在第一階段,你不願再深入。但是你若想再深入下去呢,這個時候遇到瓶頸你就很痛苦。你們學佛有沒有這種感覺?當你想深入某些法義的時候,比如想學唯識,或學中論,經典一打開你頭就痛了,你感覺法義很艱難你的心很苦,有的人學《彌陀經》還好,學到《楞嚴經》他就不知道佛到底在說什麼。你只要想深入下去你一定會遇到瓶頸。但是,你要明白遇到瓶頸是一個正常的過程。剛開始是快樂,接下來是瓶頸,你不要遇到瓶頸就退道,也不要遇到瓶頸你就跟你自己講說,我這樣就好,到此為止。沒有天生的孔子,孔子也是好學而來的,堅持到下去你才能突破!

在學習的過程當中,你會經歷這三個階段,第一個階段是快樂的,第二個階段是處在瓶頸,第三個階段是你走過瓶頸突破了。舉個實例,剛才不是講投資理財要花錢嗎?那黃金過去都是一盎司在兩百至三百美元之間,最高就到一盎司八百,這樣的時間持續將近差不多有三、四十年之久,這叫做瓶頸。直到前幾年才一舉突破,黃金最高到哪裡?差不多一千八,一千九左右。突破了,突破就是你的。那天有個同學,他有意無意跟我講說:「欸,師父,最近定存利率都很低呢。」他想要買黃金存摺,因為現在黃金走在歷史低點。我就笑他說:「現在在歷史低點?你對黃金實在很外行!」他的意思是現在黃金跌到最低了。它最低呢?就是從一千九跌到一千二百多,然後他說這就是最低啊。我說:「不要啦,以前八百都是最高的,過去三、四十年都是這個行情。」「你還是定存好了,人生平順、平安才是最幸福的!」我這樣跟他說。所以,沒有人強迫你,你要好好學個你喜歡的,而你一定會遇到瓶頸,但你一突破就不得了。

第二個條件是你要「讀好書」。除了學佛及喜歡讀古籍的人,我相信一般人很少有讀好書的概念。當你跟別人講這個概念,比較聰明的人他會問你,好書的定義是什麼?更有智慧的人他會說,適合自己的就是好書。但這樣有沒有講到真正的答案?沒有!舉個例子,我是一家公司的總經理,我去買一本領導統御管理方面的書,那是不是一本好書呢?那只是一本適合他現在工作的書。所謂的好書的定義是,不管你是什麼人,你從事什麼工作,這本書對你的人生都會有很重大的影響。那天看到電視上,有一位記者在採訪一位運動員,那位運動員是NBA球隊一個很有名的球員,在訪問的過程當中那個運動員談到一段話,他說他雖然是NBA球員,他平常除了看運動相關的書籍之外,他每天晚上睡覺前一定會看《聖經》。那位記者問他說是不是基督徒,他回說他不是,但是他覺得這本書很好,他很想看。看到這則採訪其實我很感慨,這個例子透露了什麼呢?讀好書是你人生很重要的課題!但是,你有沒有去讀好書呢?你對佛經有沒有這樣去看重它呢?我所講的好書,原則上是跟你從事的行業不相干的。在我們現實的人生當中,願意讀一本好書的人比例不多,願意一輩子讀一本好經典的人更少,其實這樣的人很有智慧。一般人他睡前看書是為了治療他的失眠,所以他睡前不是看雜誌,就是看書時他東翻西翻,最主要他是要翻到睡著,他的心態不是要看一本好書。

你既然要讀一本好書,你應該要慎選。譬如你學禪宗的,你要好好選一本禪宗的著作研讀,如果你是學凈土的,你要好好選一本凈土宗的經典研習。經典都很好,但所謂慎選,是因為跟你自己的修行有關係,也就是說你自己已經決定要從什麼角度切入修行,你就好好選一本能夠指導你修行的經典!雖然我常講《六祖壇經》,但是我不會叫每個同學都看《六祖壇經》,有的同學我會叫他看《地藏經》,另外有的同學我會叫他看《彌陀經》,你要讀的是一本能夠指導你修行,適合你的好經典。

讀好書你要深入,你沒有深入,你讀好書也沒有什麼意義。譬如,有的人誦經誦了一輩子,他到往生時還不知道那本經典在講什麼?他這樣誦一輩子有沒有福德?有。但他有沒有功德?沒有。因為他根本不知道這本經到底在講什麼。譬如我現在開一張一百億的支票給你,你會每天早晚拿起來念,念什麼中小企業銀行,合作金庫,你會每天早晚拿起來這樣念嗎?你會怎麼處理這張支票?「拿去兌現!」那張一百億的支票就像一本好的經典,但是你只會念它,你就算念一輩子,這張一百億的支票對你而言也沒什麼用處。就像我同修要做頭七的前一天我回家,回家裡面,我媽媽跟我講說,是不是要燒一些金紙給我同修呢?她偷偷跟我講:「那個隔壁的誰誰誰,他的父母往生,因為金紙燒不夠,還會晚上回來跟他託夢講說要燒給我。」我媽媽她就這樣一直跟我講,因為她知道我一張都沒燒。我就跟我媽媽這樣形容,我說:「金紙就像鈔票,我誦經像金融卡,所以我幫她誦一部經,她那個金融卡錢都領不完,妳燒紙鈔給她,她一陣子就花光了。」我用這樣的譬喻,我媽媽才放心。我說:「所以以後我也誦經給你,不要用金紙了」。

讀好書你要好好深入!那如果你說:「我年紀大已經沒體力了,眼睛也老花沒辦法看了。」我又沒叫你看很多本,我只叫你看一本,你就選一本每天好好看。如果你的能耐很好,那你要怎麼看當然沒有關係,但是自知者明,你要知道你自己的條件是什麼,你自己的能耐是什麼,最重要的是,你要知道你在做什麼。你要深入地讀好書,但是你這樣讀並不會有人獎勵你,你偷懶的看呢,也不會有人處罰你,但是你不要騙自己!為什麼?因為那是你自己的人生,沒有為什麼。

最後,你要有「好的老師」。你要是沒遇到好的老師你要怎麼辦呢?有幾種方式,我跟各位分享。第一,以自然為師;第二,以經典為師;第三,以別人為師。但是以自然為師的人要有相當條件,《道德經》講「人法地,地法天,天法道,道法自然。」雖然釋迦牟尼佛所悟到的緣起道理,是自然界的法則,所以我們以自然為師沒錯,然而這樣的人相當少。釋迦牟尼佛雖然是那樣的人,但他出家時他也拜訪過好幾位老師,只是那些老師教的東西他總覺得不究竟。六祖惠能大師他沒讀書,也不識字,但是他有老師。所以,能夠不由老師教導,直接觀察自然界的現象就能開悟的人實在很少。很多老同學都知道我這輩子是以經典為師的,但是經典其實是已經開悟的人講出來的東西,所以我還是需要透過文字,大自然的現象並沒有文字。

般若經典裡面常常講三般若,就是文字般若,觀照般若,實相般若。我是從文字般若下手的,很容易依文解義,產生誤解。所以最好你要有好的善知識當老師。這個世界上有沒有好的老師?有!這個世界上一定有阿羅漢以及開悟的菩薩,還在我們這個世界上,只是我們不知道他是誰。我出家的時候,你知道我最希望給誰剃度嗎?印順導師!但是我沒那個機會,因為我連門都摸不到啊!「還好師父你門都摸不到,才有我們在禪心學苑上課的因緣。」說得好!門都摸不到也是一種因緣。假設有一天你遇到好的老師,那真是一種莫大的福份啊!但是幸福只是剛開始而已,你不用太高興,得不到的東西,我們一直很期待,但是讓你得到之後,那個可貴的感覺就消失了。俗語常講「近廟欺神」,所以,我們最好是一見永不再見,我們才會保持那種感覺,我們只要一再見面就破功了,一點神秘感都沒有。你遇到好的老師你能恭敬嗎?這真是不簡單呢。為什麼?你遇到的你都不會珍惜,你會珍惜的就是你永遠遇不到的。

現在你功夫已經學好了,接下來你就應該下山,也就是說你應該將你所學的在社會上付出,所以我們現在來談付出。一般人的付出我觀察過,他的付出歸納起來有三種情境,就是抱怨、邀功、人情。我相信我們這班的同學,有很多人願意為別人付出,但是當你為別人付出,你不會落入這三種情境的人請舉手?天下的父母都願意為孩子付出,但他付出的結果大底不超出這三種情形。有時候我們幫忙人家,我們是邊幫忙,邊抱怨,雖然你付出很多,但是你一抱怨下去,你就功虧一簣。以佛法的角度來講,那叫做雜質,你若是完全無條件付出你的福報無量,但是你付出之後你有所抱怨,那個福報是有雜質的福報。

第二種情形,你為別人付出之後,你會有意無意去邀功,「你知道嗎?我為你做了什麼!」你潛意識會不經意地去邀功,你的潛意識這麼想:「我為你做了什麼,我想讓你知道,你應該知道我對你是怎樣地付出,怎麼樣的好。」

再來第三,人情。什麼叫人情?我對你付出,就等於我對你幫助,所以時時刻刻你要知道,我曾經幫助過你,以後只要我有困難,你也一定要幫助我。也就是說,他的潛意識當中希望對方還他這個人情。勿人情!你對別人付出千萬不要掉入這個陷阱,你只要掉入這個陷阱,你的付出就大打折扣,你本來是無相布施,但是你一直這樣要人情下去,有時候你連有相布施都比不上。所以,我們對待子女,對待朋友,對待同參道友,我們付出,就只有默默地付出,只是這樣子而已。

但是我們要怎樣付出呢?我們付出的方式有兩種,一種是對事,一種是對人。我重新再把這句話講一遍,「不是做完一件事,而是做好每件事;不是敷衍一個人,而是善待每個人;能做好事,能善待人,此人便是佛。」這個是我對作佛的定義。你怎麼修行?你做人做事能符合這句話,你就是修行人,不能符合這句話,你不過只是一個宗教徒。很多人雖然在修行,其實他只是一個宗教徒而已,他沒辦法把佛法真正用在他人生裡頭的一切。

所以,上班的時候好好為公司付出,下班的時候好好為家人付出,跟朋友交往好好為朋友付出,來到道場好好為道場付出。要做到我上面所講的這句話,一定要符合「諸法無我」你才有能力做到。因為假設有一個「我」,這個事情你沒辦法做到,你不可能盡心哪,為什麼?又不是我的事情啦!比如,我們過年要大掃除了,假設你也來參加大掃除,我們這個地方不大,你覺得你會做到什麼程度?這裡面該擦的東西你都會擦到嗎?「不會!」為什麼不會?「差不多就好了!」差不多就破功了。你或許會認為說,我只是想把事情趕快做好,然後趕快休息。你有這種想法,你這樣學佛修行是不會開悟的。為什麼?因為你做事情跟修行的心態不一致,你把生活跟修行拆開,你掉入了分別心,分別心一定不是平常心,有分別心的人沒辦法體悟不二的概念。你修行要突破,你就得從這裡開始去突破。這個下節課會講到,下節課要講馬祖講的話:「道非修來!」道不是用修來的。我們今天談到這裡。