肆、黃檗禪師之傳承

六祖惠能→下第一世南嶽懷讓→下第二世馬祖道一→下第三世百丈懷海→下第四世黃檗希運

我們前面已經把禪宗法脈講完了,現在要介紹黃檗禪師的傳承,請翻開講義第四頁。在六祖大師的禪法傳承中,有兩位最重要的關鍵人物,一位是懷讓禪師,一位是行思禪師,而黃檗禪師是屬於懷讓禪師這個法脈傳承下來的。六祖惠能大師傳法給南嶽懷讓禪師,懷讓禪師是六祖大師第一代弟子,然後南嶽禪師再傳法給馬祖道一禪師,馬祖道一禪師就是第二世。但如果從懷讓禪師開始算下來,馬祖道一就算第一世,所以在《景德傳燈錄》或《五燈會元》中,他們的排列順序,有的是從惠能開始,有的是從懷讓禪師開始。馬祖道一再傳給百丈懷海禪師,百丈就是第三世,百丈再傳給第四世的黃檗希運禪師,也就是《傳心法要》的作者。黃檗希運禪師下面有一個弟子臨濟義玄,第五世的臨濟義玄禪師才成立臨濟宗,現在禪宗最大的傳承系統應該是臨濟宗。你記住行思跟懷讓這兩個系統,因為後來所有有名的禪師,大致都屬於這兩個系統。

【六祖下第一世】

南嶽懷讓禪師(六七七至七四四),姓杜氏,金州安康人也。讓與坦然,同參嵩山慧安國師,問曰:「如何是祖師西來意?」師曰:「何不問自己意?」曰:「如何是自己意?」師曰:「當觀密作用。」曰:「如何是密作用?」師以目開合示之。然於言下知歸,讓乃即謁曹溪。

中國地理上有五嶽,東嶽泰山,西嶽華山,北嶽恆山,南嶽衡山,中嶽嵩山,這五嶽自古以來有很多古剎,有一些得道的高僧住在其中。很多的祖師他們的道場,或是他們的發源地,他們傳法的地方,很多都在這五嶽當中,南嶽就在衡山這個地方。

南嶽懷讓禪師(六七七至七四四),姓杜氏,金州安康人也。懷讓禪師他出生於西元六百七十七年,圓寂於西元七百四十四年,他俗家姓杜,金州安康人也,陜西省安康縣的人。

讓與坦然,同參嵩山慧安國師,這個「讓」就是懷讓,他的同參道友叫做「坦然」,相傳他們出家好像是在同樣一個地方,因為他們兩個志同道合,為了明心見性,所以一同去參訪嵩山慧安國師。嵩山是中嶽,在河南省,他們到嵩山去參慧安國師,慧安國師是五祖弘忍的弟子,跟惠能、神秀是師兄弟。

問曰:「如何是祖師西來意?」很多參禪的人都會問這句話,這裡的祖師講的當然就是達摩祖師。那達摩祖師從印度千里迢迢來到中國,他所要傳的,到底是什麼樣的旨意呢?也就是說他所傳的佛法到底是什麼呢?開經偈講「願解如來真實意」,達摩西來意,其實就是釋迦真實意。學佛第一個重點,就是要去了解釋迦牟尼佛跟祖師的心意,不了解佛陀跟祖師的心意,你怎麼學佛呢?

我曾經這麼說過,如果連人意都不了解,你怎麼了解佛意?那什麼叫了解人意呢?身為子女,是不是要去了解父母的心意;身為部屬員工,是不是要去了解長官或老闆的心意;身為弟子,是不是要去了解師父的心意。夫妻之間,是不是要了解彼此的心意呢?連做人都要去了解別人的心意,我們學佛怎麼可以不明白佛意呢!不明白佛意你怎麼學佛?同樣的道理,你要學禪,你怎麼可以不明白達摩祖師的心意呢!我們讀《六祖壇經》就應該要知道六祖的心意嘛!也就是不論你現在在學什麼,你都要提綱挈領,直接把重點把握住。

人跟人之間為什麼有那麼多誤會?就是因為不了解彼此的心意,大家只喜歡聽好聽的話,不喜歡聽責備的話,好聽的話未必是為你好,責備的話也未必不是為你好。我們彼此了解心意,其實人家怎麼講,根本不會動搖我們的心。同樣的,你今天來這邊學佛,原則上你就是要了解佛意,這是你的重點,其他都不是你的重點。而參禪的人,他們去參訪一位禪師,或是一位得道高僧,一開始幾乎都會問的重點,就是這句話:「如何是祖師西來意?」我們現在先不談慧安國師怎麼回答,先談其他人怎麼回答。你把禪宗公案打開,問同樣話的人很多,但是每個禪師所給的答案不一樣!舉幾個例子,有一個出家人問石頭禪師:「如何是西來意?」祖師二個字雖然沒談,其實意思一樣。石頭禪師就跟他說:「你去問外面的柱子。」你聽得懂嗎?那個出家人當然聽不懂,就說:「學人不會。」學人一般都是我們參學人的自稱,意思就是說,我沒辦法領會石頭禪師你講的這個道理。石頭禪師就這樣跟他回答:「你不會,我更不會。」現在講給你們聽,就是好像冷水泡石頭,一點都沒反應。很多事情用講的能夠懂,早就懂了,以後如果是用打的,可能比較會懂,為什麼?因為大家怕挨打,打到最後,不得不蹦出智慧來。

剛才是出家人問石頭禪師,現在又有一個出家人問趙州和尚,問說:「如何是祖師西來意?」趙州和尚這麼回答:「庭前柏樹子。」趙州和尚他看到庭院前面有一棵柏樹,就直接說庭院前面有一棵柏樹。問的人不服氣,就說:「和尚莫將境示」,我是問你「什麼是祖師西來意?」「和尚你不要用外面的境界來向我開示。」趙州和尚回答說:「老僧不將境示人」,他說:「我從來不以境界開示別人。」那個出家人重新再問:「如何是祖師西來意?」你知道趙州和尚怎麼回答嗎?他回答還是還是那五個字「庭前柏樹子。」,這是第二個公案。我知道很多同學喜歡聽公案,但是公案不解釋,大家都聽得懵懵懂懂,有聽沒有懂。我解釋的也不見得對,你解釋的也不見得對,那怎麼樣的解釋才是對呢?能夠讓你有所領悟就是對。

第三個公案,有一位出家人問馬祖禪師,「如何是祖師西來意?」馬祖禪師回答說:「即今是什麼意?」馬祖禪師反問他:「你現在問我的這個是什麼意?」但是那個人聽不懂。接著,又有一個出家人,他一樣來問馬祖禪師這句話:「如何是祖師西來意?」馬祖禪師就一拳把他打下去。禪師打人是從來不跟人家解釋為什麼你被打的,但是馬祖禪師他還不錯,他還為那位出家人講一句話,他說:「如果我今天不打你,我會被天下人笑。」禪宗的公案,一樣的問題,沒有標準答案。

我不知道你對真理有什麼看法?我告訴你,沒有標準答案。為什麼沒有標準答案?「個人領悟不同」我轉你一句話「各人執著不一樣」。你們每個人的執著都不太一樣,所以不應該用同樣的答案來破你的執著。如果你是在學標準答案,我可以告訴你標準答案,但是你把佛法的標準答案拿出來,你能夠日常生活應對進退,待人接物,都跟智慧相應嗎?你還是不會。所以你講的標準答案都對有用嗎?一點用處都沒有!所以,你來學佛法,不是叫你背標準答案,不是叫你背三法印,四聖諦,十二因緣,不是叫你講大乘跟小乘最大的差異,不是要背這些。初學者可以,到最後,這個就不是重點。那重點在哪裡?重點在你有沒有放下你的執著。你執著什麼東西,你就一定被那個東西綁住,比如你怕死,你就是執著死,你說你不怕死,那也有問題。

這幾個公案我稍微解釋一下,「祖師西來意」是不是心?「是」。以趙州和尚的公案來說,當有人問趙州和尚說「什麼是祖師西來意?」這個答案在趙州和尚的心裡面有沒有預設立場?「沒有」。不要預設立場很重要,這樣才能自在面對未來的任何事情。例如,你在家裡,突然有一個朋友去拜訪你,你有沒有預設立場他要跟你談什麼?沒有嘛!問這句話的人,他講出這句話是從哪裡講?「從心裡講」趙州和尚聽到他這樣問,他直接就看到庭院有一棵柏樹,他說:「庭前柏子樹」趙州和尚事實上看到那棵柏樹嘛!請問一下,他用什麼看?「心」。他用心嘛!「什麼是祖師西來意?」你不是問我的心嗎?那我現在回答你,你以為是樹嗎?回答你的就是心,我的心看到外面那棵柏樹。但是那個學人不懂,學人怎麼說呢?他說:「和尚不要以外面的境界為我開示。」趙州和尚說他從來不以外面的境界為別人開示,趙州禪師是用心為他開示。但是那個人聽不懂,他希望趙州和尚重新回答他的問題,所以那個人重新再問:「什麼是祖師西來意?」趙州和尚再次肯定跟他回答:「庭院的那棵柏子樹就是。」

我們平常在聊天,有時候我跟你講說,你就是佛啦!但是講了老半天,你還是重新問這個問題,我也還是跟你講說,你就是佛。我沒有改過我的答案你知道嗎?不改初衷,你問我,我還是會這樣回答,但是你不要以為下次別人再問趙州,趙州也會同樣回答,他的回答是針對這個人重複跟他講,只是要肯定這個答案講給他聽。

至於馬祖禪師「即君是什麼意?」這個答案,我們一般人比較能夠感受得到。但如果以慧安國師這個答案,這個答案你更容易感受到,所以我們回歸講義。

師曰:「何不問自己意?」懷讓禪師問慧安國師「如何是祖師西來意?」慧安國師這麼回答:「何不問自己意?」這個回答你感觸有沒有比較深?你在問別人,何不問你自己呢?達摩祖師是別人,你怎麼問說別人什麼心意呢?你怎麼不問你自己什麼心意呢?你來上課,什麼心意?「想讓自己更好」那是妄想,你想讓自己更好,從頭到尾都是妄想。「我想要學習佛法」你又答錯了,佛法跟你何干,你只要認識你自己不就好了嗎?那你的心意呢?「了解自己」你已經了解你什麼?「了解我的執著是哪些?可以放棄什麼?」又在了解你的執著,現在不是了解你的執著,是要先了解你自己,了解自己才是根本,你的執著是附屬品。慧安國師這樣的反問是很直接的,意思就是,你怎麼問別人什麼心意呢?你怎麼不問你自己什麼心意呢?這一反問,其實反問得很好。我看到這個公案,我自己也有很深的感觸,他問到我自己。

曰:「如何是自己意?」當慧安國師反問:「何不問自己意?」懷讓禪師還是聽不懂,所以懷讓禪師就說:「如何是自己意?」當我們在問別人「什麼是我的心呢?」這句話時是不是很諷刺,這不是很好笑嗎?但是我們學佛學了老半天,我們還是這樣問人家。不可以這樣問,那是我的心,我的心不可以去問別人。

師曰:「當觀密作用。」但是慧安國師很慈悲,慧安國師跟他講說:「當觀密作用。」你的佛性藏在哪裡你知道嗎?你的密藏在哪裡你知道嗎?你的佛性拿的出來嗎?「拿不出來。」那你知道你的佛性嗎?「可以用。」你說你可以用,但是你知道嗎?「不是很了解」「密」就是你不知道。《易經》有一句話,它說「百姓日用而不知」,我們一天到晚在用,但是我們卻不知道它是什麼?它在哪裡?我們每天都在用,但是我們不知道,所以叫做「密」,知道了它就不密。因為不知道,所以連陳惠明開悟都還問六祖說:「還有密意否?」六祖跟他講說:「密在汝邊」。

慧安國師直接跟懷讓講說「當觀」也就是說你應該觀察那個密作用是什麼?是誰在作用?當我們講「誰?」我們就是不了解那個「誰」,那個不了解就是「密」。什麼叫做秘密?不知道就是秘密;知道了,沒有什麼秘密可言。所以真理,不談玄,不說妙,不用在那裡裝神弄鬼。但是對不知道真理的人,他怎麼聽也聽不懂。過去很多同學跟我學《易經》,他說:「老師,我跟你學《易經》學了三、四年,才漸漸知道《易經》在說什麼。」一樣的道理,很多同學聽我講佛法,聽好多年之後,才漸漸知道我在講什麼。但是你對這個「密」你可以察覺嗎?你現在知道它會產生作用,但是是什麼產生作用呢?「密作用」我把它翻成更白話「誰作用?」什麼在作用?

曰:「如何是密作用?」慧安國師已經開示的很清楚了,但是懷讓禪師還是聽不懂,就問:「如何是密作用?」你們聽到這裡有沒有比較安慰一點,現在不是我們聽不懂,連懷讓禪師當時也聽不懂。

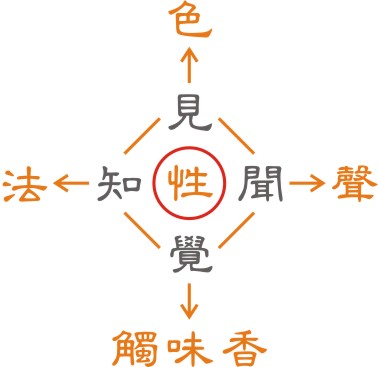

師以目開合示之。現在關鍵來了,我們來示範,你當懷讓,你一樣是這樣問:「師父,如何是密作用?」這樣你看懂嗎?你有看我的眼睛張開跟合起來嗎?「有」。那你領悟到什麼?我們按照劇本來演你也是不懂。其實慧安國師已經講得很白,他已經很慈悲了。如果你還不懂,請你看白板,這個本來是頓悟的東西,讓我一分析,就變成漸修。色聲香味觸法是六塵現象,六塵現象叫做相;見聞覺知叫做用;自性、佛性、本性、自心、真如,叫做體。本體、作用、現象,就是體相用,講完了。

我們現在來講慧安國師眼睛開合給懷讓看那個公案,我們先從這個「色」講。如果我是懷讓,我看到這個「色」其實就是慧安國師的眼睛,他看到慧安國師的眼睛開合,它產生什麼現象,譬如說開,你有沒有看到他眼睛張開?合,有沒有看到他眼睛閉起來?你看到什麼?你看到什麼?你是不是看到現象?「是」。他是不是看到了?但是他看到了是什麼在看?「性」。看的人他是這個樣子,那一樣的道理,展現給他看的人,難道不是這樣子嗎?展現給他看的人也是這個樣子啊!不然他的眼睛為什麼能開能合呢?他是從哪裡開,從哪裡合呢?

你看到現象有開有合,你不是看到嗎?這個「看到」不是你的作用嗎?你沒有這個作用你怎麼可以看到呢?但是我現在問一個問題,這個自性有沒有開跟合?「沒有」。自性本身沒有開合,現象本身有開有合。那接著,我們聽到電風扇的聲音,我聽到,你有沒有聽到?「有」。聽到大聲跟小聲,我聞到大聲跟小聲。誰在聞呢?誰?「性在聞」。聲音有大小,自性豈有大小?自性沒有大小,但它知道大小,它本身沒有大小。

再來,你覺得有香味,你覺得沒有香味;味道有時候香,有時候不香,是誰在感覺呢?「性」在感覺,但自性沒有香跟不香,自性本身沒有這個問題。這個味呢?有甘有苦,你吃到蜂蜜覺得很甜,你吃到苦瓜覺得苦,自性沒有甘苦啊!你覺得這個觸,有冷有熱,自性豈有什麼冷熱呢!你今天學佛法,無論是世間法,還是出世間法,自性哪有什麼世間法跟出世間法。你們不是常常在問,怎麼樣才能夠明心見「性」嗎?你現在沒有看到嗎?你怎麼不像觀世音菩薩「反聞聞自性」呢?神會講:「此知一字,眾妙之門」叫做知性。其實我已經跟你講白了,你現在要的答案就是你要繞回來。

六塵本身就是一種相,《金剛經》講「若見諸相非相」,見相非相這個「相」不是指單純的色相,六塵統稱都叫「相」,或是指《金剛經》講的「我相、人相、眾生相、壽者相」。廣義地說,一切的現象統稱都叫做「相」。現在不是只有見到「相」,你聞到聲,你所感覺到的這些香、味、觸,或是你自己覺知的一切法,不論是世間法出世間法,有為法無為法,都一樣,你要能夠察覺到這些現象不是真實的,你要「見相非相」「見相非相」這個「見」,其實就是一種作用,當經典跟你講「見」,就是包含「見聞覺知」這四個字。就像《金剛經》講:「菩薩應無所住行於布施」,它真正的意思是菩薩應無所住行於六度,不要看到它只寫布施,那持戒、忍辱、禪定、精進、般若就看不到了,它講一個就是包含其它的。

「非相」我眼睛所看到的,耳朵所聽到的,感官所感覺到的,我身體所接觸到的,包括我的想法,都不是真的。你能感覺這些都不是真的嗎?表面上大家學佛學到這個階段,你會覺得這個概念我們哪個人不懂,我告訴你,在課堂上講的,道理概念每個人都懂,出去這個課堂呢?沒有一個人懂,為什麼?譬如現在下課了,你現在出去,然後你遇到大明,然後我跟大明說:「我跟你講,那個小明多麼差勁,你知道嗎?」,然後大明好奇:「師父,你講講看,他怎麼差勁?」注意!我們耳朵聽到聲音,我們日常生活要怎麼修,道理在這裡哦。一、二、三、四,假設小明有八個差勁,這話如果被小明聽到,小明不是馬上生氣,不然就是趕快跑過來澄清。我們日常生活差不多都是這樣子。所以我說大家上課都懂,下課就離這個遠了,我們的注意力根本都擺在色、聲、香、味、觸、法,然後我們想盡辦法要在色、聲、香、味、觸、法當中讓它擺平,希望所有的事情,我眼睛看到的,耳朵聽到的,身體感官感覺的,一切都是美好的。但有可能嗎?你靜靜地看你就會察覺到說,我們離修行差太遠了,我們只想最好不要有這些事情,凡夫的表現不是這個樣子嗎?其實我們之所以痛苦,不是痛苦那個聲音,是痛苦那個聲音所聽到的事情,是聽到那個事情讓我們痛苦。所以佛印才會笑蘇東坡:「八風吹不動,一屁打過江。」八風就是外面的這些,他停留在外面的這些,所以他根本沒有入道。

我們現在最敏感的是聽到什麼?跟看到什麼?聽到什麼跟看到什麼這兩個我們最敏感。那聽到什麼影響力比較大?還是看到什麼的影響力比較大?你沒有讀《楞嚴經》,所以你不知道,聽到的範圍比較廣還是看到的範圍?「聽到」我們世間人,隨便一個概念就可以讓我們擾亂不安。所以,我坦白跟你講,要嘛你就修看到,要嘛你就修聽到。哪個比較難修?「聽」這個難修,因為你一天到晚都會聽到一些有的沒有的。如果不會修,其實真是很痛苦,因為我們每一件事情都要去解釋,每一件事情都要去澄清。所以我常常講一句話:「有事嗎?」有什麼事。根本是「無端起知見,著相求菩提。」會修的人,無論他聽到什麼都一樣,「聞聲非聲」,其實這個「聲」還是「相」的意思,聽到這個聲音,不是聽到這個事情,如果聽到事情一定很費事,就是我只有聽到這個聲音,我知道這個聲音不是真實的。因為這個聲相不是真實的,所以我的心不會被干擾。這個感覺不是真實的,所以我不會活在感覺當中。一樣的道理,我的認知,我的想法,我的知見不是真實的。知見不是真實的,所以開悟的人沒有知見,佛沒有知見,有知見一定是你有障礙,因為知見哪裡來的?「無端起知見。」知見從這裡來的。有知見難怪你不開悟,因為你心存知見,心存知見怎麼悟呢!我常這麼說,認為是對的,那就是錯。《金剛經》已經跟你講得很清楚:「見相非相。」你看到這個現象,知道它不是真實的,就恭喜你了。「若見諸相非相,則見如來」,你才有機會見到那個如來。

以上這一段的解釋有沒有哪裡不明白?「請問師父,知見的意思是?」知就是你的想法,見就是你的看法,你有自己的想法跟看法沒有?「有」所以這樣不會開悟。學佛最困難的就是知見,學越多,知見越深。「師父,請教一個問題,這聞聲聞到的聲音,譬如我在上班時,聽到老闆在罵員工,這個罵的聲音不是真實的,在生活上怎麼去切入?」清清楚楚聽到他在罵人,知道這個聲音是虛妄不實的。我清清楚楚聽到你在問我問題,但是我清清楚楚知道這個聲音不是真實的。但是你不要見相非相,等一下開車看到紅燈就闖過去,清清楚楚看到閃黃燈,閃綠燈,但知道這個黃燈綠燈並不真實。所謂不真實,就是它是無常的,它是因緣的,它是緣生緣滅的。簡單這麼講,我的見聞覺知接觸到外面的世界,外面的世界我都清清楚楚、明明白白,但不執著,因為知道它不真實,只是這個樣子而已。我們為什麼會被影響,你就是認為它是真實的嘛!

譬如我在罵大明,大明就是認為他的人格,他的名譽受到毀損了,所以他就吃不下,睡不著,所以他越來越瘦,他想盡辦法想要去解釋嘛!其實我們最痛苦的地方就在這裡。所以我常說,有的事情是根本不需要講的,你講清楚下次就不會有誤會嗎?我們現在的誤會我們現在說開來,從今以後就天下太平嗎?不可能啦!會誤會你的永遠會誤會,會打妄想的永遠會打妄想。所以,修行的東西看自己就好了,看別人永遠看不完。

然於言下知歸,跟懷讓一起去的道友開悟了,這個「然」就是坦然。兩個人一起去,問的人沒有開悟,聽的人開悟了。言下就是當下,當下知歸,當下知道歸處了。

讓乃即謁曹溪,根據《壇經》裡面的記載,慧安國師這樣講,懷讓還是聽不懂,所以慧安國師就介紹他去曹溪找六祖。聽到這一段,你們也很安慰,懷讓還是沒有開悟。但是,我這樣跟你說,已經不是密了,我已經跟你講白了。那現在你要悟只有二種方式,第一種方式是你當下就知道了;但是絕大部分的人是第二種方式,就是回去慢慢想,回去慢慢修。《楞嚴經》都在說這些。

六祖問:「甚麼處來?」曰:「嵩山來。」祖曰:「甚麼物恁麼來?」師無語。遂經八載,忽然有省。乃白祖曰:「某甲有個會處。」祖曰:「作麼生?」師曰:「說似一物即不中。」祖曰:「還假修證否?」師曰:「修證則不無,污染即不得。」祖曰:「祇此不污染,諸佛之所護念。汝既如是,吾亦如是。西天般若多羅讖,汝足下出一馬駒,踏殺天下人。應在汝心,不須速說。」師執侍左右一十五年。

六祖問:「甚麼處來?」曰:「嵩山來。六祖就問:「甚麼處來啊!」問懷讓你從哪裡來啊?「懷讓曰:嵩山來。」也就是說,我去參嵩山慧安國師,因為到那邊沒有契機,所以慧安國師介紹我過來您這裡。

祖曰:甚麼物?恁麼來?當人家問你說:「甚麼物?」你是什麼東西?你一定會說「我」啦,然後我們就馬上用一個概念「物」為「我」啦!那我現在反問你一個問題「我是何物?」六祖很直接了當問他說:「甚麼物?恁麼來?」其實就是說從哪裡來。原則上就是兩個問題,第一個問題,假設你不知道「甚麼物」,那個「怎麼來」你根本就答不出來,所以只要你不知道你是誰?你根本不知道來跟去?如果知道「我是誰?」來跟去你自然知道。所以重點在你要了解「我是誰」嘛!

那天有人問我一個問題,他問說:「師父,你相信極樂世界嗎?」我就問他,假如你家有人往生,你要不要拜腳尾飯?你相信拜腳尾飯有效嗎?你相信燒金紙有效嗎?你相信做七有效嗎?為什麼你不相信極樂世界?因為你沒有看到。那我問你,拜腳尾飯你看到什麼?你有看到那個人爬起來吃嗎?你燒金紙,你有看到那個人拿著金紙到台灣銀行領錢嗎?做七,你有看到那個人回來嗎?當你不相信一個問題,你不可以選擇性的不相信,你應該全部不相信。你在拜祖先,你有看到什麼?也沒有啊!那你在拜什麼?所以我們人類的腦袋,你把它分析出來,其實它是選擇性的,它根本是錯亂的。我常常跟人家講,你不相信,你就應該全部都不相信,但是他做得到嗎?我們人到底在做什麼?很多東西不是你相不相信,是你要去自己研究。所以我現在也不會一定跟人家解釋,我只會跟他講說,你應該去研究,因為那是你的事啊!

一樣的道理,你是什麼你自己不想研究嗎?既然你認為有一個你,那你知道你怎麼來的嗎?你知道你怎麼去的嗎?還是根本就沒有來跟去?你自己的事你怎麼問我呢!不要偷懶,也不要道聽途說,你自己去研究啊!你去找答案,不要只會問很多問題,但是你自己卻都不願思考,也不願深入。如果你問別人,別人跟你講的你就百分之百接受,那也不錯,問題是什麼?容易得到的東西你不會珍惜。

師無語。這個懷讓被六祖這樣一問,他答不出來。

遂經八載,忽然有省。這八個字在《六祖壇經》裡面沒有記載,《六祖壇經》只記載懷讓去找六祖,六祖一問他就開悟了,但是在其他的公案裡面有這八個字。假設你來禪心學苑,我兩三句話就把你考倒,你還要不要繼續留在這裡八年?還是你會一直問我:「師父,跟我解釋,我是什麼物啊?到底有沒有來?有沒有去?」你們學習不都是這種狀態,這種方式。有沒有人會說:「師父, 你不要告訴我答案,我要好好自己參!」

乃白祖曰:某甲有個會處。你看,人家還是媳婦熬成婆,終於開悟了。我常這麼說,有一天你開悟,其實你會知道,你不是不會知道,你真的開悟,你會知道,就像懷讓開悟了他自己知道,所以他主動去找六祖,跟六祖講說:「我有所領會!」改天你要來找我,就是這個時候再來找我,我再聽聽看。

祖曰:「作麼生?」師曰:「說似一物即不中。」六祖說:「那你說說看」師曰:「說似一物即不中」,這句話劃起來,這句話是很重要的一句話,這個就叫什麼?悟到了!悟到什麼?你說說看。如果你說:「啊!我悟到自性本來是清凈的」,「啊!我悟到本來無一物」,「啊!我悟到何其自性,能生萬法。」你不要套公式,知道嗎?人家「說似一物即不中」這句話不是經典說的,是他自己悟了,講出來的。所以以後不要套別人的話,知道嗎?但是你也不要自作聰明去創造一句話,你悟不悟,人家內行人還是看得出來的。說實在,外行人看不出來,內行人一看就知道。

那為什麼他會用這句話來回答呢?難道沒有前因後果嗎?有。因為六祖在八年前就跟他講說什麼?「甚麼物?恁麼來?」你看,都有前因後果。六祖問:「甚麼物啊?」所以他才說:「說似一物即不中。」簡單這麼說,說什麼都不是,說什麼也不對,說什麼也沒辦法形容它。我用一句話,用一個字來代表,為什麼說似一物即不中?我用一個字代表:「空」。你要怎麼說呢?見性,這個性,就是空,空性。空沒有障礙,沒有辦法說它是什麼。改天如果你有所領會了,你談到空,你這樣談也不太洽當,你要用你的悟處講出來,我只是用一個空字來跟你形容這一句話。

祖曰:「還假修證否?」師曰:「修證則不無,污染即不得。」你看,故意再問他,其實當他講出這句話,六祖已經知道他見性了,六祖還是故意問他說:「那還需要有一個修證嗎?」懷讓回答說:「修證則不無,污染即不得。」這句話意思是說,如果一個悟道的人他已經親證本來面目,不可以說沒有,是肯定自性。肯定自性,不可以說它是沒有,只是它怎樣?「污染即不得。」你還記得上節課的那句話嗎?「道不用修,但莫污染」,有沒有雷同之處?

心,只要不被污染就好。我們最大的污染就是自己的知見,我再三一直跟你強調,你的知見就是你最大的污染。你接觸的東西越多,只要你是一個執著的人,污染就越多。記住我這一句話,如果你是個執著的人,你佛法讀越多,污染就越多。如果你是一個不執著的人,三藏十二部經典,佛法沒辦法污染你。那你會這樣問我說:「師父,還沒開悟都是執著的人。」對嘛!所以我叫你好好看一本經,為什麼叫你好好看一本經?這樣你少污染。經典就像一塊肥皂,因為污染你全身都是油垢,所以透過那塊肥皂來把油垢洗掉。「可是師父,肥皂也要加水,那我要加什麼水?加智慧的水,智慧的水就不是知見,智慧是你的經驗越多,累積起來的智慧越多。」停!我所謂不要執著自己的知見,不是不知不見的頑空,懂嗎?舉個例子,你讀了佛法,你還是有佛法的知識經驗,只是你不執著它,那時候就是一種智慧了。只是這樣子,不是把它全部擦掉,如果是把它全部擦掉,你要學佛法,我們就來撞牆,撞一下記憶力喪失就開悟了,不是這個意思。佛法裡面所講的放下,不是真的有個東西讓你放下。一樣的道理,說提起來,也不是真的有個東西讓你提起來。佛沒有知見,不是代表他腦袋空空的,不是這樣。就像張無忌一樣,張三豐教他太極拳,第一遍記了十分,第二遍記了五分,第三遍已經忘記了,那好,他學成了。但是他所謂忘記的意思是什麼?不執著,融會貫通,只是這樣子而已。所以你不要掉入文字陷阱,佛法是要明白真實意,不是要掉入文字的陷阱。

祖曰:「祇此不污染,諸佛之所護念。汝既如是,吾亦如是。西天般若多羅讖,汝足下出一馬駒,踏殺天下人。應在汝心,不須速說。」師執侍左右一十五年。

祖曰:「祇此不污染,諸佛之所護念。汝既如是,吾亦如是。這句話就是肯定他。《金剛經》說:「善護念」你的心不要被污染,要好好照顧。你們同學講話也不要污染別人的心,我們有時候沒有能力互相幫助,但也不要互相傷害。六祖說:你但莫污染,我也是如此。

西天般若多羅讖,六祖講一段預言:這個「般若多羅」指的是西天第二十七祖,般若多羅是達摩祖師的老師,他跟達摩祖師預言,他來中國之後,他所傳的法會怎麼樣,那個「讖」就是預言。像「讖」這樣的概念,我們沒有那種層次的人是不會明白的,等到有一天你開悟了,我相信我們這班同學每個人都有辦法預言。

汝足下出一馬駒,踏殺天下人。六祖借般若多羅尊者的預言跟懷讓禪師說:「懷讓啊!懷讓!接下來你有一個弟子姓馬,這暗指馬祖道一禪師,踏殺天下人,就是暗示馬祖道一禪師度化天下的眾生。

應在汝心,不須速說。」也就是我現在跟你講的話,你應該僅記在心,但是不要講出來。真正開悟的人私底下跟你講的話,有時候是一種神通,一般都希望你知道就好,不要講出來。懷讓禪師還沒開悟之前在六祖大師身旁待了八年,開悟之後也沒有馬上離開。

師執侍左右一十五年。開悟之後,繼續留在六祖的身邊十五年。有的人開悟之後馬上就走,有的人開悟之後還是留在老師身邊,一者尊師重道,二者因緣還沒成熟,這裡面各有各的因緣。

我們今天講的這個公案,大家回去要好好悟悟看,修修看,用用看。修行悟道沒有離開我講的這些東西,你們自己要深入體悟,希望你能夠行深般若波羅蜜。