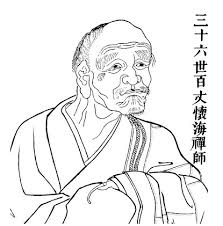

【六祖下第三世】

洪州百丈山懷海禪師(七二0至八一四),福州長樂人也,姓王氏。與西堂智藏、南泉普願同號入室,時三大士為角立焉。一夕,西堂、百丈、南泉隨侍翫月次。師問:「正恁麼時如何?」堂曰:「正好供養。」丈曰:「正好修行。」泉拂袖便行。師曰:「經入藏,禪歸海,唯有普願,獨超物外。」

洪州百丈山懷海禪師(七二0至八一四),福州長樂人也,姓王氏。洪州在江西省。我們尊稱一個很有的名禪師,常常會以當地的山名或是地名,來尊稱那位禪師,所以後人尊稱懷海禪師為百丈禪師。懷海禪師出生在公元七百二十年,圓寂於公元八百一十四年。福州是福建省。

與西堂智藏、南泉普願,同號入室,時三大士為角立焉。百丈懷海、西堂智藏、南泉普願,他們同為馬祖禪師的入室弟子。我們常稱觀世音菩薩為觀音大士,而他們三個人這個講義裡面寫大士,所以他們三個人都是不得了的人物。「為角力」角力就是併力,不分上下的意思,三個人程度不分上下,這是當時的人對這三位禪師的評價。

所謂入室弟子,一般不是指你的師父已經印證你開悟了,不然就是你有得到傳承,再不然就是要派你到一方去擔大任。師父的心意你不了解,或是你不能以師志為己志,你怎麼相應?這當然不是當師父的人很獨斷,而是說師父所要做的,弟子從頭到尾都是一條心跟隨,都是一心一意完成師父所要完成的任務。有這樣的心,那你要契入就比較快,不然你很難契入,為什麼很難契入?你是外人,別人才會對你客氣,你沒入門,所以別人才不敢責備你,但如果你是已經入了門,那就不太一樣。

一夕,西堂、百丈、南泉隨侍翫月次,翫字念「萬」。就是有一個晚上,他們三個師兄弟跟馬祖禪師在一起賞月,「翫月」就是賞月,「次」就是三個人站在旁邊。修行原則上沒那麼枯燥,並不是說大家一定要埋頭苦幹,一直誦經啦!一直打坐啦!一直做什麼等等…不是這樣。你有看到這一幕嗎?師徒四個人在賞月。道,在生活當中。在生活中,你現在在做什麼?你要把握這個機會,你活在當下,看你在做什麼?

師問:「正恁麼時如何?」師問:現在的月色這麼美,那此時此刻,你們有什麼樣的想法、看法,你們有什麼樣的體悟,你們每個人說說看。就像孔子跟他的弟子在一起,希望每個人能夠說說自己的志向。那我們現在揣摩一下,現在我們都在賞月,我們也找三個同學,譬如,這位同學,你正在賞月有什麼體悟?「很無聊!」另外這位,有什麼體悟?「月亮很圓很皎潔!就像我的心一樣,吾心似秋月!」當下的心是那樣,「感覺上,當下的心,像月亮那樣,清清凈淨的。」那要怎麼說?「無物堪比倫!」我既然邀你去賞月,你不要想這麼玄。禪的東西很生活,最真實的東西就在平常,大家不要想這麼玄,直接了當,你現在遇到什麼樣的情境,就講出來。很奇怪,大家遇到什麼情境有時候講不出來,大家是活在什麼狀態你知道嗎?活在想的狀態!譬如我現在跟你講,你看到那個月亮,你有什麼心得?你就開始想了,對不對?你活在想的狀態,那全然都是妄想。你們注意看,你透過見聞覺知,你的反射動作都是想,為什麼?因為想得很習慣。

既然是「賞月」,那就是欣賞月亮,就是欣賞月色,全然地欣賞它,直接了當地講出來,只是這個樣子而已。所以開悟的人會說:「師姑是女人,鼻孔朝下,眉毛在眼睛上面。」開悟的人講這些話,你知道他為什麼講這些話嗎?這些話他不是想的,他是當下看到什麼,就講給你聽,他只是這個樣子而已。你當下問他什麼,他當下看到什麼,他就講出來。譬如現在師徒在賞月,那當然就講這個月,等一下賞鳥,就一定會講鳥,你看接下來的公案,幾乎都是這種狀態。

譬如當你看到大海的時候,那是怎麼樣?或是說,你看到那一座山的時候,又是怎麼樣?就像釋迦牟尼佛在菩提樹下,當他眼睛睜開的那一剎那,目睹明星,大徹大悟。所以你不要停留在想,因為你再怎麼想,無論你想的多好,都是妄想。「師父,佛法不是教我們要聞、思、修、證?那如果不想的話,那應該怎樣做才對呢?」現在看月亮啦!知道嗎?賞月,看月亮,看月亮就是看月亮,你要想,經典打開好好想,知道嗎?現在在賞月!

堂曰:「正好供養。」西堂智藏禪師說,就在賞月的這個當下,那正好供養。這三位都是修行人,所以當他們在賞月,一定是從修行的角度講出來的。這個當下,在賞月的時候,為什麼西堂智藏他會這麼說呢?因他不是只有在賞月,他看到這樣的月色,這個月色多麼地柔和,所以這麼美好的晚上,就把這麼美好的月色供養所有的眾生。其實他講這句話不難懂,就像很多東西都可以供養,譬如你拿一盆花,你可以說我供養諸佛,你倒一杯白開水,你也可以供養大家。那一樣啊!你們看到月色,月色也可以供養天下的眾生,就看你有沒有這種心啊!人家能夠講出這樣的話,這樣的心量,不是一般人的心量。

丈曰:「正好修行。」百丈懷海禪師說,就在這個當下,正好修行。修行不分時間,不分空間,會修行的人,他每個時刻都是修行的好時機,好時節,所以別人在賞月,他卻是在修行。他們兩個師兄弟,一個談正好供養,一個談正好修行,正好供養是修福,正好修行是修慧。但如果話一講出來,只要講出來的話就會落入生滅,就會落入有為,一個是有為修福,一個是有為修慧。

泉拂袖便行。「拂袖」它本來的意思是因惱怒而起身離去的意思。但在這裡,南泉都不回答,甩頭而去。也就是說他的師父馬祖禪師一問之後,南泉就拂袖離開了,什麼話都沒說就離開了。南泉可以這個樣子,你可以這個樣子嗎?你如果這個樣子,賞月的氣氛都讓你破壞,想說你臉色怎麼那麼難看。南泉沒有講話,只有動作,他沒有講話,所以南泉這個樣子是個什麼樣子呢?「無為離相」。

你要知道,有時候真理的東西,一開口就是不對,或是用你的概念想像也不對。真理是離開語言文字,離開你的腦袋,離開你的意識、邏輯、推理,這些都是離開的。我再講一個更真實的東西,講「正好供養」可以;講「正好修行」也可以,這裡面雖然沒有標準答案,但還是有一種想像,什麼想像?他個人的想像,體悟呢?好聽一點,是說你的體悟,我們一般人不講體悟,我們一般講你有什麼心得?還得什麼?無所得啦!所以高明的禪師他只做動作,他雖然沒有講話,但他有一個動作,就是「拂袖」,他有做這個動作。所以後來臨濟宗常常不是「棒」;就是「喝」。這些動作都有它自己的禪機,說不定這裡南泉禪師他拂袖的意思是,既不是修福;也不是修慧。因為以自性的角度,福慧本來具足;以漸修的角度,你要慢慢修,你要慢慢培養,你要慢慢來。

誰的境界最高?這個評價,聽起來就是南泉。但是,這一段出自哪裡?一樣一段公案,每個地方記載的不太一樣,根據《景德傳燈錄》,談這個公案原則上並沒有談到南泉,也就是只有西堂智藏、百丈懷海,跟馬祖禪師在賞月,就是只有他們三個人,所以感覺上沒有高下。但是根據《五燈會元》記載,就有加入南泉的這一段。那我們現在來看看,這個馬祖禪師怎麼樣評論他的三個弟子。

師曰:「經入藏,禪歸海,唯有普願,獨超物外。」「經入藏」,也就是說西堂智藏禪師他對經典有很深入的了解,憑什麼可以看出他對經典很深入?你在「經入藏」旁邊寫四個字「文字般若」,在「禪歸海」旁邊寫四個字「觀照般若」,在普願旁邊寫四個字「實相般若」。你看公案,你有看到這三個般若嗎?為什麼這樣講?我現在來說明。對於經典很有感覺的人,他看經典很容易體悟,但是經典是什麼組成的?文字組成的,文字是什麼?文字就是語言。文字語言是什麼?文字語言就是現象。你現在看經典,你就是看文字,你就是看現象。西堂智藏他看到月色,他對這個月色的感觸特別地深,所以他才說出「正好供養」。就是說會看經典的人,他對經典的領會度特別地強。譬如有的人看公案很有感覺,但是很多人看公案懵懵懂懂,完全不知道它在說什麼?當你完全不知道它在說什麼的時候,你要體悟也很難。但是有的人對公案呢,他就特別地相應。所以馬祖禪師就講說,這個西堂智藏他是個深入經典的人。

「禪歸海」。這個「海」就是百丈懷海,也就是說百丈懷海禪師對禪很深入,很有心得。禪是什麼?禪就是心。也就是說這個百丈禪師他時時刻刻都沒有離開他的心,時時刻刻觀照他的心,就像《心經》所講的觀自在菩薩。所以這個「觀」字又念作「冠」,在佛法就是代表修行的意思。他時時刻刻沒有離開他自己的心,也就是代表這個人的觀照能力很強,相當、相當地強。但是,文字般若,觀照般若,它最主要的目的就是要證入實相。實相,離開語言文字。實相,沒有能觀所觀,它沒有一個觀察者以及被觀察者,都沒有。所以我們常講:「能所雙亡,名為實相。」

有的人學習他停留在文字般若,有的人則停留在觀照般若,一樣是修行有成就的人,他們停留的地方,有時候不太一樣。文字般若跟觀照般若,有東西可以講;實相般若,沒有東西可以講。那為什麼會一直講下去?因為有東西可以講,所以可以一直講下去。但那個實相,那個究竟空寂的東西,叫我如何說呢!所以有時候我們在上課,不得不把那個實相般若的部分先拉到文字般若的角度來談。比如說你們在聽我上課,這個是屬於聞慧,聽了你很有感覺,那是透過「聞」得來的智慧,但這個部分還是屬於文字般若,並不是你實際去體悟到的東西。在這裡,我把他們師兄弟三個人所體悟的,剛好以三般若的角度,來為你們作一個解析,所以這個馬祖大師才會說,「唯有普願」,就是南泉普願,「獨超物外」你把「經入藏」旁邊再寫兩個字「有境」;你在「禪歸海」的旁邊也寫兩個字「有心」。一個是有境;一個是有心;你在「獨超物外」旁邊寫這幾個字「無心亦無境」,能所雙亡,心境俱泯。

現在繞回來,再換個角度講,現在開始講你自身。我們每個人看的腦袋不一樣,賞月的角度也不會一樣,那個腦袋就是你的知見,你的意識,你的經驗,你的知識。我們每個人腦袋裝的東西不一樣,所以我們看到的這個世界也不一樣。所以我們看人不會一樣,我們看事不會一樣,我們看同樣一本書每個人也都不一樣。你們現在可以百分之百確認真是這個樣子嗎?應該可以。所以當別人看法跟你不一樣的時候,並不代表說你笨,並不代表說你錯,也不代表別人是聰明的,或是超越你的,你都不要這樣想。你只要如實承認一個問題,我們每個人看的都不一樣。那既然是這個樣子,你還要用你的腦袋,用你的知見去看這個世界嗎?只要你是用你的知見來看一切的人、事、時、地、物,你都停留在妄想,不管你怎麼看,你看經典也是,包括你現在在修行的方式沒有離開妄想,乃至你現在在待人接物的方式,也沒有離開妄想。

那怎麼辦?你們覺得很難離開妄想。但就像《楞嚴經》所講的:「狂心若歇,歇即菩提。」「狂心若歇」就是妄想止息。《信心銘》講:「只須息妄,但莫求真」,六祖也講:「屏息諸緣,勿生一念」,意思都是一樣的。我們現在沒辦法離開妄想,但是你只要承認自己是活在妄想當中,而且不要堅持你自己的妄想,你能相續清楚自己是這樣的狀態。但是這樣的狀態大家很難體會,為什麼?譬如我們常講人生如夢,你真的感覺你現在坐在這裡上課,像在做夢嗎?「不會」是不是沒有感覺?我相信在座的人應該都跟他一樣,我們會承認晚上自己在做夢,但是當白天你在工作做事,你在跟別人講話,其實你的潛意識否認你在夢中。為什麼?因為如果知道在夢中,你還會跟別人吵架嗎?就是沒有感覺自己在做夢,對方也沒感覺他在做夢,所以兩個人才會起爭執。所以,你的腦袋,你的知見,不承認人生如夢。你只承認晚上做夢,你不承認白天也是夢,所以《金剛經》「一切有為法,如夢幻泡影」這句話你不相應。

我說你不要急著修行,你應該先百分之百領悟「一切有為法,如夢幻泡影」這個概念,當你百分之百領悟這個概念,我恭喜你,你已經契入修行,你已經跟別人不一樣。我們大部分的人都還是活在夢裡,一直活在自己的腦袋裡過人生。同樣的,我們也一直活在自己的知見裡修行,一直活在自己的知見裡精進,你沒有走出來,但是你不知道,所以你活在妄想當中,然後妄想你在修行。你現在不要急著跟我講說:「師父,如何走出來?」你不要急,你應該先確認,我確認我現在坐在這裡上課,我是在做夢,真的是在做夢。你先百分之百確認這個概念。

你可以確認嗎?可以。只是你自己沒有去觀察過而已。我可以證明給你看,我讓各位回復你們的記憶,我相信我們在座所有的同學,每個人應該都有眼睛閉起來,靜靜坐著的經驗吧。你不見得要盤腿,也不見得要坐蒲團,坐在沙發也可以,你就眼睛靜靜地閉著。你眼睛靜靜閉起來的時候,你可以感覺到,你分分秒秒都是在胡思亂想。我講這句話沒有誇大其詞,你不相信,你九點半回去之後,你就自己坐著看看,你分分秒秒都是胡思亂想,你晚上睡覺,分分秒秒也都是胡思亂想,你現在還沒睡覺,你眼睛只是閉起來而已,你就看到你在胡思亂想,你什麼時候離開妄想過?從你眼睛一閉,直到張開,你沒有剎那離開妄想,連剎那都沒有,都是在妄想裡面。那當你眼睛睜開的時候,你以為你沒有活在妄想裡面嗎?你現在在聽我上課,你以為你沒有活在妄想裡頭嗎?你為什麼無法察覺你白天也活在妄想裡頭?因為你眼睛閉起來的時候,你的觀察能力比較強,但是當你眼睛張開的時候,你的觀察能力因為你的六根眼、耳、鼻、舌、身、意,都在看著六塵色、聲、香、味、觸、法,你並不專注看到你的妄念,所以你誤以為:「沒有啊!我怎麼會在做夢,我現在明明在吹電風扇,我怎麼會在做夢呢?不是夢啊!一切都很清楚啊!」原則上是因為你不知道而已。只是眼睛閉起來你比較容易看到,眼睛張開呢,你忙了,或是跟別人講話了,注意力擺在其它的地方,所以你沒有察覺到你繼續在打妄想,只是這個樣子而已。《金剛經》講:「信心清淨,則生實相」,所以其實你是連一念清淨都沒有,你一直活在那個妄想裡面,你從來都沒有走出來過。

如果你確認這個事情了,因為都是你的妄想,你就不應該在你的妄想裡頭去求什麼公平?去求什麼正義?去求什麼平等?去求誰對誰錯?我現在換一個名詞,也就是說你從頭到尾都是活在心、意、識。所以你什麼時候才能夠轉識成智?你要轉識成智你就要走出來,不然你轉不過來。我再用另外一個概念講給你聽,你現在的腦袋都是舊的東西,新的東西你不知道。你們相不相信我可以預知你們的未來?「多久的未來?」很久很久的未來。「願聞其詳」好,你們要洗耳恭聽。你永遠會活在過去的過去,你不用緊張,你前後左右都一樣,永遠都會活在過去的過去。什麼叫做過去的過去?你現在的知見就是過去的東西,過去的東西一定是已知的東西,你已經知道的東西。注意聽哦!過去的東西,已經過去了,你的知見呢?就是舊的東西,但是你現在沒有離開你的知見,所以你一定會跟著過去的東西,繼續再活在過去,這個叫活在過去的過去。未來的東西是什麼你知道嗎?這位同學,你知道開悟是什麼情形嗎?「不知道,我還沒開悟」開悟對你是新的還是舊的?「新的」你知道極樂世界是什麼情形嗎?「不知道」因為你還沒去過。你現在看到他,他現在就是活在過去的過去,他還是根據他的知見,在裡面轉不出來。你要開悟,你就要走出來。那大家想不想從舊的東西走出來,想還是不想?「想啊!」你現在回答那個「想」,是新的還是舊的?「舊的」就是舊的!我告訴你,你那個想還是舊的,為什麼?因為你已經想很久了,因為你已經過去的過去的過去,你已經想很久了。

那新的是什麼你知道嗎?這個新的東西就是不屬於你知見的東西,這叫新的,它不屬於你知見的東西,它是超越知見的,這叫新的。新的有什麼特徵?有兩個特徵,第一個是未知,就是你的知見現在是不能知道那個新的;第二個特色是不可知,佛法講不可思議,不可思議就是不可知。那麼新的未知跟不可知,你為什麼不敢跨過去?「因為被過去的過去所綁」對!再講其他答案,真正的原因是什麼?「害怕」因為你內心恐懼害怕,因為在舊的領域裡面你有安全感,你有一層保護膜,因為在舊的領域當中,你已經知道了。我們為什麼不敢挑戰新的?因為未知跟不可知!我舉個例子,你們剛開始在學打坐的時候,有沒有這樣的經驗,尤其是第一次打坐的人最有感覺。譬如有個同學曾經這麼跟我說,他說他第一次在念佛的時候,就是這樣念、念、念,念到最後,整個人好像飄起來了,他不敢念了,覺得奇怪,念佛怎麼是這個樣子。那我問他說從此呢?他說從此念佛就索然無味了。打坐也是一樣,有的人他第一次打坐,一坐就找不到自己的身體,他生起害怕,不敢坐了。為什麼?因為他第一次進入新的東西,他奇怪怎麼會有這種感覺?他會怕,然後就退縮不敢了。

再來,新的未知跟不可知,你為什麼不敢跨過去?因為你內在怯懦。內在怯懦,所以你沒辦法勇敢地捨去你的腦袋。你想說我已經讀了好幾千本書,好不容易讀到博士,我有豐富的知識,我的腦袋把它丟掉多麼可惜。叫你放下不好的回憶你不肯,為什麼?因為叫你放下仇恨你也不肯。所以你有看到你為什麼跨不過去嗎?我現在告訴你一個新的東西,比如從今以後你都不要讀書你可以嗎?你有曾經體悟過都不讀書,到底是什麼感覺嗎?這位同學,你完全都不讀書會是什麼感覺?「會感覺枯燥乏味!」所以你就會繼續感覺枯燥乏味,接著再加上動盪不安。你不敢去做超過你腦袋以外的東西,你現在看到了嗎?有沒有看到你把自己綁得很緊,保護得嚴密?我告訴你,當你保護你自己,你也同樣困住了自己。你不是要認識你自己嗎?我現在就是在跟你講,你是個什麼樣的人啊!

我們妄想習慣了,經典叫我們止息妄想,止息妄想是什麼樣子你不知道,因為你從來沒有止息過,但是你不肯止息你就無法悟,你會一直活在妄想當中。然而你想要止息你要有勇氣,所以我才跟你講說,你是玩真的?還是玩假的?你想太多了,你一直以為好像有個什麼,我很坦白跟你講,你心中有三個癥結,第一個就是你的恐懼,第二個就是你內心的怯懦,第三個你只要面對新的東西,你舊有的知見一定會產生困難,《信心銘》講:「至道無難,唯嫌揀擇。」但是你的想法不是這樣,你對知見以外的新東西是困難重重。你舊有的知見是這種知見,所以你會活出新的嗎?我剛才已經跟幾個同學講說,你怎麼做可以活出新的?大家都不敢,那就一定用舊的知見繼續活在未來,所以你的未來就是過去的過去,你的未來我已經可以預知了。

講到這裡,有沒有問題?「請問師父的意思是,我們要先放下過去的知見才能突破嗎?」對啦!那如何從舊的走出來到新的呢?想不想知道答案?「迫切的想」你現在想知道答案沒有用,你首先要去除我剛才所講的那三個癥結,你那三個癥結沒有拿掉,我告訴你答案有用嗎?「師父,如何拿掉?」就像我之前跟同學講,你就不要用方法來修行,同學都聽不懂,為什麼?因為他就一定要有方法才能修行,那就是舊的思想。叫你不要用方法來修行,糟糕了!他不會,為什麼?因為他以前不曾這樣,所以他不會。你知道我們坐在菩提樹下,為什麼不會開悟嗎?你坐著,一下子怕蚊子,一下子怕蒼蠅,一下子怕蛇,一下子怕各種東西,你內在的知見障礙了你,你不能開悟。

那你說怎麼辦?我們現在講了很多名詞,但是那些名詞你都不敢去碰觸。奇怪!你要學怎麼樣?你在學什麼?簡單這麼講,活在當下一定不是在這裡,這個才叫當下,但是你連活在當下你都不敢。你說:「師父,我不是不敢,我是不會。」你不是只有不會,因為它是新的東西,你內在沒有突破,那個新的東西不會來,那個新的體悟,新的悟境,不會產生。你常說:「師父,我修這麼久,為什麼還沒突破?」很簡單,你只要在這裡修,永遠就不可能有新的突破,你們現在聽我講課,想聽新的?還是舊的?新的。聽舊的你們就不來了,你們聽是要聽新的,但是很奇妙,你的腦袋是舊的,你是用舊腦袋聽新東西,新的東西進入你的腦袋,新的就被你那個舊的污染了,結果還是舊的,不然我們已經聽這些大禪師講很多東西,為什麼不能突破?所以,你們回去好好地看看自己,自己是這樣的人,是這種狀態,接著你要突破的話,你不要害怕。譬如你靜靜地坐在這邊打坐,它就是胡思亂想,它就是昏沉掉舉,它就是一下子腳酸,一下子腰痛,一下子坐一坐又很煩躁,等一下坐一坐好像又有點平靜,但是長期坐下來實在是有夠無聊,就在那個當下,看它會發生什麼事。注意我這句話哪:「就在那個當下,看它會發生什麼事情。」你們不要被無聊打敗,這樣了解嗎?你們不要被心煩打敗,因為你做一件沒有成就感的事情,你的舊知見就是會這個樣子,它一定會出現那些陷阱來障礙你突破,它一定會出現的!你修行是什麼狀態?別人在修行是什麼狀態?歸納起來大同小異,都是煩躁,都是枯燥,都是無聊,時好時壞,長期下來都是這個樣子。但是,看它發生什麼情形?我也常常在打坐,你知道我打坐都在做什麼嗎?「師父,請問您打坐都在做什麼?」我在打妄想!「師父,請問一下,不是要止息妄想嗎?」你想不想止息妄想?「想」這個念頭本身就是妄想。「師父,在打妄想是舊的嗎?打妄想是新的還是舊的?」當然是舊的。但是我打妄想,我要讓它繼續打妄想下去,因為我在等待奇蹟出現。「師父,請問一下,你的意思就是說,一直打妄想就會開悟嗎?你不是說不要等待嗎?」等待也是妄想,你現在講話就是妄想,我剛才回答的那一段話,是讓大家比較好聽得懂我在講什麼?

我在講什麼?意思就是說,它雖然是這個樣子,但是我要突破舊的思維知見,它當然是一直重複,它當然是很枯燥,很無聊的。但是你要繼續再做下去,不能因為它枯燥無聊,你就繞回來說什麼?不要不要不要不要這樣。因為我們一定會這個樣子,這樣懂嗎?我們就一定會被打回原形。所以我才用「我在等待奇蹟出現」這句話來讓你比較好懂。真理,它本來就出現,只是我們沒有看清楚而已,所以等待兩個字是可以剪掉的,知道嗎?但是為了方便講給各位聽,所以我這麼說。

真理!它本來時時刻刻就在發生,只是我們沒看到。例如,我們還是回歸月亮。月亮有陰晴圓缺嗎?我們的妄想把月亮變成陰晴圓缺,月亮本來就沒有陰晴圓缺,所以月亮本身沒問題。那一樣的道理,真理時時刻刻都在我見聞覺知當中出現,是我沒有看清楚它,所以用修行的角度,我才跟你講說,我在等待奇蹟出現。有稍微體悟一點嗎?「稍微」就好像說,你相信散步會開悟嗎?「相信」。相信繼續走知道嗎?繼續走。你只要相信,有的人經行悟道。我坐著在打妄想,但是坐著在打妄想,不要坐在那邊想妄想,這不太一樣哦,坐著打妄想跟坐著想妄想不太一樣,為什麼?因為妄想我不用想,它自然就起來,它就從很早很早就開始演,我不用想,它自己就在那裡演。只是看著它演,什麼都不作,這個樣子看能不能走出來。關鍵什麼?關鍵是你對這樣的道理你要完全懂,而且你要相信,不然的話,你一定還是會用你舊思想繼續修行。

師侍馬祖行次,見一群野鴨飛過。祖曰:「是甚麼?」師曰:「野鴨子。」祖曰:「甚處去也?」師曰:「飛過去也。」祖遂把師鼻扭,負痛失聲。祖曰:「又道飛過去也。」師於言下有省。

師侍馬祖行次,見一群野鴨飛過。前面是看月亮,現在看野鴨。高明的禪師就是高明的禪師,賞月的時候會指點弟子,現在看到天邊飛過一群野鴨,他也會借機教化弟子。

祖曰:「是甚麼?」師曰:「野鴨子。」馬祖問百丈懷海禪師說:「飛過去的那個是什麼啊?」百丈直接回答:「野鴨子。」從這裡你可以看到馬祖禪師他的道風嗎?馬祖禪師的道風是什麼?平常心就是道。平常心。所以他看到的東西都是日常生活,日常生活裡以平常心一問一答。

祖曰:「甚處去也?」師曰:「飛過去也。」馬祖問說:「這一群野鴨子飛到哪裡去了?」百丈說:「飛過去了。」這一幕你有沒有從小看到大?不一定看野鴨子啦!這一幕有沒有時時刻刻看到?那是不是我們早就應該開悟了?我們都看一輩子了為什麼還不悟呢?為什麼?你就是沒被人修理過。

祖遂把師鼻扭,負痛失聲。當百丈懷海禪師說:「飛過去了。」他是直接看到野鴨子飛過去了,所以直接回答說:「飛過去了。」就在那一個當下,他的師父馬祖就把百丈的鼻子用力一扭,他痛得大叫。

祖曰:「又道飛過去也。」師於言下有省。「又道」兩字劃起來,「師於言下有省。」他開悟了。你們看我,來,看我,什麼掉下去?「粉筆」粉筆掉下去,掉到哪裡去?平常心啦!掉到哪裡去?「桌上」再看一遍呵,這是什麼?「粉筆」粉筆怎麼樣?「掉下去了」那你的心有掉下去嗎?現在是粉筆掉下去,還是心掉下去?你的心跟著粉筆掉下去。

這個公案聽到這裡,大家利用這個禮拜,自己日常生活當中多多用心。透過你的用心,我們下個禮拜再來解析這個重要的公案。