【鐘陵錄】

師謂休曰:諸佛與一切眾生,唯是一心,更無別法。

《傳心法要》有兩個部分,一個部分是黃檗禪師在鐘陵講的,叫《鍾陵錄》;另外一個部分是在宛陵講的,叫《宛陵錄》,我們先講《鍾陵錄》。開始要講一個很重要的概念,就是佛法本身,其實每節課你都可以契入,如果這一節課你懂了,生命是什麼狀態,大概可以略知一二。

師謂休曰:諸佛與一切眾生,唯是一心,更無別法。開宗明義這句話如果你懂了,佛法就全部都懂了。我們常說佛法是心法。不是只有佛法是心法;儒家的經典;或是老莊的經典;三教聖人所講的道理,如果真懂,看儒即釋,看釋即道,看道即儒。對一個真懂的人是這個樣子,對一個不懂的人,那麼每家都不一樣,然後各立山頭,互爭高下。心本身沒有三教,更沒有九流,心就是心,心有什麼學派;心有什麼概念;心有什麼宗教,哪裡有這些東西?你懂心,要懂佛法其實是很輕鬆的,你不懂心,要懂佛法是很累的。

其實你學佛也很累,為什麼?因為東西永遠學不完。就像一個人要去追逐世間的學問,你說累不累?很累!但是如果你懂了就不累。為什麼懂了不累呢?趙州禪師有一天問他的弟子:「你一天看多少經典?」「大約看了七、八卷。」七、八卷剛好就是一本《法華經》的份量,如果同學當中,有人一天看經典能夠看像《法華經》一本的份量,你說這樣的同學會不會看經?會啊!精不精進?精進!該不該讚歎?該讚歎!不是只有讀誦念過,而是一天能夠看七、八卷的份量,七八卷的份量大約八萬個字。這麼認真,這麼會看書的人,如果從學佛的角度來看,大家當然會讚歎他啊!但是趙州禪師卻跟他的弟子這麼說:「徒弟,你不會看經典!」他的弟子就很好奇問:「師父!那你一天看幾卷?」趙州禪師跟他徒弟這樣回答:「老僧一天只看一個字!」這個字到底是什麼字?趙州禪師公案到這裡就結束,並沒有說那個字到底是哪一個字?但是,我不是趙州禪師,當然我不知道他那一個字,但是我相信那一個字,一定沒有離開心,那個字能離開心嗎?

就像有的人每天抄《心經》,或是心情不好的時候背《心經》,對這樣學習《心經》的人,其實你也可以跟他說:「你不懂《心經》」。趙州禪師說他一天只看一個字,後來有個公案很有名,就是「狗子無佛性」,這個公案是有人問趙州禪師:「狗子有佛性否?」趙州禪師答:「無」。後來很多禪師教人參話頭,專門參「狗子無佛性」。禪宗發展到後來,參話頭只參一個字「無」,歷代禪師參這個「無」字開悟的很多。宋代之後,禪修以默照禪跟話頭禪為主,現代則幾乎都是話頭禪的天下。現在只要是學禪的,不管到大陸的高旻寺,或是曹溪南華寺,如果參加他們的禪修,都教人家參話頭,譬如參「念佛是誰?」,參到開悟為止。

但是我們現在不講參話頭,現在真正會看經典的人,是會看心的人;真正會修行的人,是懂得修心的人;真正懂佛法的人,是懂心法的人。只要懂佛法的心法,其它各種學說是很容易懂的,不論看老子《道德經》、莊子《南華真經》或是看四書,甚至看《易經》,都能懂。這方面我自己有小小的體悟,真是這樣。為什麼?因為那些經典都是文字所串成的,文字是從人類的心所產生的,沒有一個字不是從人類的心產生的。所以看到那個文字,就可以看到那個作者的心,看到他為什麼寫這些文字?他是什麼心?好好體悟一定悟的出來。

師謂休曰:諸佛與一切眾生,唯是一心,更無別法。休,就是裴休;師,就是黃檗禪師。「諸佛與一切眾生」,誰是佛呢?又誰是眾生呢?你說釋迦牟尼佛是佛,阿彌陀佛是佛,藥師佛是佛,你說你是眾生。你講的是真相嗎?還是是假相?你可以告訴我嗎?我到現在我已經搞不清楚,到底誰是佛,誰是眾生?為什麼這麼說呢?因為經典曾經這麼講:「佛即眾生,眾生即佛」,六祖大師有解釋說:「迷時佛是眾生,悟時眾生是佛。」所以一念迷即眾生,一念覺即佛。佛跟眾生本質是一樣的,因為他們都有心。天空有沒有心?天空沒有覺知,但是我這個眾生,你這個佛,卻有覺知,我們都有覺知,你不用懷疑。

既然我們都有覺知,那為什麼君子重義,小人重利呢?為什麼聖人無私,小人自私呢?因為君子的心擺在義,小人的心擺在利,心的作用都是一樣的,只是有的人的心擺在忠孝、仁愛、信義、和平,有的人的心就是擺在不忠、不孝、不仁、不義。為什麼有時候你的心擺在慈悲,有時候又擺在嗔怒呢?我們人的心為什麼這麼左搖右擺,你有搞清楚嗎?我告訴你,世界上最不可信任的人是你,最要有信心的人也是你,這是極度的矛盾,我們人類的痛苦就是在這裡。

你能相信你的心嗎?你的心起伏不定時好時壞、時善時惡;時而想修、時而退道,為什麼會是這種狀態?為什麼你一輩子沒辦法擺平它,反而被它擺平呢?所以最可怕的敵人是自己,最可怕的就是你的心。佛的心卻是最善良,也是最慈悲的,但他的心怎麼可以這樣常保慈悲呢?而我們的心為什麼時善、時惡呢?簡單說,你搞不清楚你的心。學佛不搞清楚這個心,要學什麼?佛法只有心這個東西,離開這個東西佛法是什麼?

我們這班同學,哪一個要先走沒有人知道,說不定是我先走。但是請教一個問題,你現在要走,要走到哪裡去?你對生死的看法到底是什麼?「不知道。」講這一句話是真話,真的是不知道。你學佛學到你要去哪裡,不是不知道,不然就是沒把握。大慧禪師他這麼說,他說不知生從何來,叫做「生大」,不知死從何去叫做「死大」,不知生死這叫做「生死事大」。學佛這麼久了,這個問題搞不清楚,你學佛是白學。

再請教第二個問題:「死了!是誰死了?」「沒有誰死。」那你害怕生死嗎?「如果有,我就會害怕;沒有,我就不害怕」。你不是說沒有人死嗎?我告訴你,你有修沒有修,真相是一樣的。注意這句話「有修跟沒修;有悟跟沒悟,真相是一樣的」。如果沒有一個人死,那以後往生大家都不用打電話,不用助念,不用設靈堂,也不要安排告別式,一切不是從簡,是歸零。因為沒有人死去,你要辦什麼?不要辦嘛!死了之後什麼去投胎?「八識。」以唯識的角度講,就是第八識阿賴耶識去投胎。你們在學十二因緣,無明緣行,行緣識,識緣名色,是不是識去投胎才有名色?這個識在唯識裡講的是第八識阿賴耶識,也有人講七、八,沒有關係,就是識。但是我們禪宗講的是「心」,是你的心去投胎的。這樣講有證據嗎?當然有證據!你們誦過《地藏經》的人,前面都有一個覺林菩薩偈,很多誦《地藏經》的人都沒有好好研讀這首偈。這首偈是從《華嚴經》裡面節錄出來的,第一句話「心如工畫師」,心就像一個畫師,一位畫家。講義隨便翻一頁有空白頁的,這個空白頁代表什麼?這個空白頁代表本來面目。心本來的樣子是這種樣子,心是「本來無一物,何處惹塵埃」,這是心本來的樣子。這個本來的樣子你不認識了,現在完全不認識它。你現在認識的是什麼?現在認識的,是你心所創造出來的一切人、事、時、地、物,現在所認識的都是你創造出來的。我現在是工畫師,想畫一個人我就畫一個人,畫這個人是我的家人、同事、同學、愛人、仇人;愛死他了、恨死他了;沒有他活不下去了,你見鬼啊!你有沒有見到鬼?現在在你身邊的人是你畫出來的,你的心畫出這個人,接著你對這個人產生了愛恨情仇;產生了憂悲苦惱;產生了喜怒哀樂;你也因為這個人產生了貪嗔癡;產生了一切的罪惡感,你不畫出來不就好了嗎?為什麼要畫出來呢?

接著,我又畫出什麼?房子。這個是我的家,賺一輩子的錢,就是夢想要買這個家。這個也代表寺院,我是和尚,這是我想蓋的寺院,叫做禪心學苑。但是自從我畫出它來之後,從此苦不堪言。你不用笑,這個現在不是人,這個人現在是鬼啊!是我心中畫的鬼,所以我一輩子怕鬼。我一輩子怕鬼,不畫鬼,就不用怕它了,但是我畫了它,它嚇我一輩子。你會繼續畫,畫什麼你知道嗎?這個是什麼?這個不是蛋糕,這個是佛,你們看到沒?你畫出一尊佛,所以你想要成佛啦!接著你會畫地獄,為什麼?因為現在不修,會墮入地獄,你怕得要死,所以你現在心中已經有地獄了。接著你心中也畫出六道,怕修得不好,到時候投胎做雞鴉鳥兒給人家剁來吃。你看不到你的心,只看到你心中畫的畫相。坦白跟你說,覺林菩薩這首偈看懂就能開悟了。

現在心中有許許多多的影像,你畫越多,心越苦,疲於奔命,塵勞不斷,苦不堪言,你的心處在一種繃緊的狀態。世間法不懂苦,佛法不懂更苦,知道為什麼嗎?世間法不懂,如果沒辦法大富大貴,大不了小康就好了,佛法學不好,下地獄、上刀山、下油鍋;做牛、做馬、做鬼。所以,你的內心的世界怎麼樣?你現在活著不安穩,死去會安穩嗎?你死去也不知道要死去哪裡?我們不談理論,不談思想,不談知見,也不跟你談修與不修,只跟你談真話。心,本來什麼都沒有,這是心本來的面目,本來的樣子。但是你現在的心就像工畫師,「能畫諸世間」。這世間的種種都已經畫在你的心上,畫在你的阿賴耶識,烙印在你的八識,你的八識田中有這些畫相,你有很深沉的負擔。

我記得以前還沒出家的時候,我在講心靈課程,有時候會跟學員這樣講:「人生的藍圖要由你自己來畫。」一樣的道理,現在大家學佛之後,你的人生現在畫什麼藍圖?你現在一定畫有天堂的藍圖,有地獄的藍圖,你也畫有成佛的藍圖,有眾生的藍圖。你沒察覺你已經有畫藍圖了嗎?在看這首覺林菩薩偈的時候,就把一張白紙拿來,眼睛看著偈,然後直接這樣理解。現在假設這張白紙就是你心的本來面目,我把它叫做心體,就是心的本來,心的體性。心體就像這張白紙一樣,它本來的樣子是連一個字都沒有。你現在畫一個娑婆世界,這個世界就叫做苦海,女的也苦,男的也不樂,這個娑婆是你畫的。接著極樂是誰畫的?是阿彌陀佛畫的,還是你畫的?我告訴你,是阿彌陀佛畫的,也是你畫的。但是阿彌陀佛畫的跟你畫的不太一樣,阿彌陀佛畫的是在救你,你畫的是你想求往生。接著你死了,誰在娑婆世界死了?你畫出你在娑婆世界死了,然後你一心一意想求生到極樂世界。娑婆是苦是你畫的,極樂世界是樂也是你畫的。

還是那句話,你的腦袋永遠陷入這種想法,你現在研讀佛法,怎麼看都覺得你自己是眾生,為什麼?因為你沒有大智、大慈、大悲;沒有三十二相、八十種隨形好;沒有具足一切神通;沒辦法無所不知,無所不能,所以一定不是佛,一定是眾生。既然你覺得自己是眾生,所以又想成佛,你的腦袋是這樣想的。你自己是眾生是妄想,你想成佛也是妄想啊!六祖大師想成佛不是妄想,因為他知道眾生跟佛本來就一樣。但是我們的腦袋就是在妄想,因為你想眾生一定是迷,成佛一定是悟。

道理跟你講完了,我現在問你們,來,「誰死了?誰往生極樂世界?」你們要死了,你們還有機會在那邊猜是誰死了?然後到底要死去哪裡?你們還在那邊猜,你都不知要去哪裡,還需要我幫你們助念,是要念去哪裡?不知道是誰去了?我喊你你就來,你也不知道自己是什麼人?你在幹嘛呢?也就是說,我們到底是在做什麼呢?我們是不是要騙死的人,也要騙活著的人?我再提醒你一下,你的心本來就像這個黑板一樣,它本來連一個字都沒有。所以誰死了?沒有人死。這一塊黑板有死去哪裡嗎?沒有。看到吧,這一塊黑板並沒有死去哪裡。誰往生極樂世界?這一塊黑板有沒有坐蓮花去?你悟到不生不滅的道理了嗎?你看這個黑板有生有滅嗎?本來沒有生死。黑板沒有覺性,人有覺性,你那個覺性死去哪裡?你的覺性有死過嗎?有生過嗎?你的覺性從來沒有生過,也沒有死過。

你們都沒有練習死亡。「師父,死亡可以練習?」當然可以。平常都要防空演習,防震演習,防災演習,死亡也可以練習,因為你平常沒有練習你的死亡,所以你才不知所措。死亡可以練習,怎麼練習?現在你白天清醒就好像你活著,你晚上睡著了就像你死了,你睡著後你做夢就像你投胎,你的夢境不一樣就像你投胎的世界不一樣。如果你白天清醒時你不好過,你晚上睡覺會好過嗎?不好過。也就是你活著的時候不好過,死後也不會好過。你面憂愁結怎麼往生極樂世界?你活著不好過,死時怎麼能跟極樂相應,一定跟極苦相應。你活著的時候恐懼不安,死後也一定是恐懼不安;你活著的時候有心事,死後會往上還是往下?往下!一定會往下。為什麼?因為有心事。

現在白天清醒時你內在是什麼狀態,睡覺時的情境也會是那種狀態,它的狀態跟白天的狀態是一模一樣的。可以做個實驗,比如今天白天氣得半死,然後晚上睡覺時你卻做個很美很美的夢,你覺得你曾經有這樣的經驗嗎?白天氣得半死的人,一般晚上是不會做美夢的。再來,今天白天時心事重重,晚上會夢到你像孫悟空一樣,騰雲駕霧,悠遊十方,你有做過這樣的輕夢嗎?沒有。白天心事重重的人,晚上不會做那種很輕安的夢。白天清醒時內在是什麼狀態,晚上睡覺時內在就是什麼狀態。一樣的道理,活時死時,你的內在狀態是延續一致的。

那你說怎麼辦呢?死亡怎麼去練習呢?你現在活著的時候就要練習,怎麼練習?很簡單,活著就快樂的活著,今天晚上要睡覺了,就好好看看自己,內在還有心事嗎?內在還有掛礙嗎?內在還有悔恨嗎?內在還有恐懼嗎?在還沒睡覺之前,把這些東西都放下。放下,睡著了,好睡。萬一死了,更好!不要保留一手,知道嗎?不要說我慢慢來,我心中其他的掛礙都放下了,但我還很氣一個人,明天再把他放下。萬一今天晚上就死了,我告訴你,你會往生極樂世界嗎?一個很簡單的概念,石頭丟在水裡,因為它重所以它往下沉,今天晚上睡覺時心事重重,今晚睡覺死了一定墮三惡道,包括做夢也不會是好夢。今天晚上睡覺前,內心輕輕鬆鬆,我可以跟你保證,不是沒有夢,就是好夢,萬一就這樣走了,縱使沒有往生極樂,也會往生三善道去。

你要這樣練習,不要說我還有時間。生命的重點不在長短,是在它的品質。沒有錯,雖然今天晚上不會死,但是你今天的生命品質很差。你的重點擺在哪裡?你的重點擺在「我還沒死」嗎?有沒有看到你生命的品質?你生命的品質很差呢!學佛學這麼久,現在還在等什麼?現在在等死亡來臨的那一剎那嗎?那一剎那你才能做決斷嗎?不要等!我就告訴你,其實沒有死亡,只是你不知道!但是你一直認為有死亡。你願不願意這樣練習是看你,為什麼?那是你自己生命的品質,我沒辦法強迫你。你們不要把活著跟死亡當成有一種界限,你的覺性從來沒有死。不相信你眼睛張開看,看到了嗎?「看到了。」眼睛閉起來,看到了嗎?「一片黑暗。」你看到一片黑暗。你眼睛張開你看到,你眼睛閉起來你也看到,事實上就是有見的功能,你有覺性啊!你覺性不滅!

白天看到,晚上睡覺其實也看到,晚上睡覺的時候有沒有看到夢境?「有。」也看到啊!好可怕哦!不會因為你睡著了你就沒看到啊!好,接著你聽,聽到了嗎?「聽到了。」好,接著耳朵蓋住你聽,聽到了嗎?聽到沒有聲音。你聽到有聲,也聽到沒聲;你看到了光明,也看到了黑暗。我這樣講懂了嗎?現在講的不是理論,現在是證明給你看,你什麼時候死過?

往生者聽得到嗎?「聽得到。」如果你跟我回答說聽不到,以後不要去給人家助念。他聽不到,你去助念、去誦經,在幹嘛?他聽不到,你叫我去跟他開示,那不是戲弄我嗎?所以,他以為他死了,根本沒有死,但他不知道。西藏有本《西藏生死書》,它描寫死亡的時候怎麼透過中陰身階段來救度,心體從來沒有死過,這叫權巧方便,不是實相。見聞覺知不是心體,是心的作用,但它不離心體,這兩個不可以拆開。心的本體有沒有死?沒有。有沒有生?沒有。心的本體沒有生跟死,這叫性空。這個序的第五行不是講心體亦空嗎?心體亦空,空有來去嗎?有死亡嗎?有出生嗎?他不是講得很清楚了,心體亦空,心體本空,本空心體豈有生滅來去的問題?完全沒有這些問題。

我們學佛這麼久了,為什麼沒有好好看這個問題?心體沒有這些東西,這些概念都是你創造出來的。覺林菩薩偈「五蘊悉從生」,身心世界從此而生;第四句「無法而不造」,一切法都是它創造的。心就像畫師一樣,畫來畫去,畫那麼多東西,你想從此岸到彼岸;想從眾生到成佛;想從迷到悟;想從娑婆到極樂;想從地獄上天堂,你疲於奔命。改天你成佛了,你又會創造出眾生,為什麼會創造眾生?因為你成佛很無聊。「實無一眾生可度」,這是真相,為什麼?眾生自己創造自己,你也跟他一起創造。《金剛經》這句話已經講的很明白,但是大家現在看到的是這些畫相,你畫出來的相。什麼都看到,就是自己的心看不到,不認識自己,不識本心。

那有沒有往生極樂世界這件事?有。為什麼?因為我們心的作用都在。「雖去實無去」,雖然去,但是真相沒有去。《六祖壇經》裡,當六祖大師講出「本來無一物,何處惹塵埃」這首偈的時候,五祖跟眾人講:「亦未見性」,接著就拿出鞋子把牆壁上這首偈擦掉。五祖講的這句話是真話,五祖這樣講不是只有單純保護六祖而已,因為六祖誦出這首偈的時候還沒有大徹大悟。如果六祖誦出這首偈時已經大徹大悟,五祖應該是馬上叫他趕快走,為什麼還要三更半夜在方丈室為他講《金剛經》呢?因為六祖那時候只悟到心之體,悟到心體「本來無一物,何處惹塵埃」,什麼天堂地獄,什麼成佛做祖,「本來無一物」六祖悟到這樣的境界,但還未見性,這個叫明心,就是「識自本心」,要「見自本性」才是見性。真相「雖去實無去」。去,緣起的現象這樣示現;實無去,從性空的角度,無有去者。學凈土的人,這五個字要懂你對凈土才會透徹。

有修沒修,好人壞人,這顆心都一樣,這個不用你修。二乘人悟到這個心體,他從此不再來了,為什麼?因為一切都是空的他來幹嘛?我悟到生命的本質,心的本質性空,豈有去來呢?但是心有一股力量,這股力量叫做作用,它創造了現象。我現在回過頭來講剛才那句話,剛才那句話我說你創造的極樂世界,跟阿彌陀佛所創造的極樂世界不一樣。你所創造的極樂是你污染的妄想,阿彌陀佛所創造的極樂那是他清淨的願力。如果悟到心的本然狀態,從此你的展現就從心的清淨作用開始。「諸法因緣生,諸法因緣滅」;「心生種種法生,心滅種種法滅」,悟道者是如此。所以六祖說「但用此心,直了成佛」;善用此心才能直了成佛,不然,何能成佛呢?

為什麼學佛要發菩提心?就是你對心的真相要了解。你現在想要往生極樂世界可不可以?可以。但是你要明白真理。真理是什麼?就是這五個字「雖去實無去」,這兩個不能拆開。你說有一個人去,不對;你說沒有一個人去,也不對,這兩句話要同時講。世尊要涅槃的時候,曾經跟弟子這樣說:「說吾滅度非吾弟子,說吾不滅度亦非吾弟子。」說我滅度了,說我去了,說我死了,這個不是我的弟子;說我沒有滅度,說我沒有去,說我沒有圓寂,這也不是我的弟子。這樣講才是答案,那個公案就是這個意思。

你現在看你的心,看你心的作用,什麼作用?你想修凈土的你修凈土,你想修禪宗的修禪宗,你想修天台的修天台,你想修唯識的你修唯識,你想修南傳、北傳、漢傳,你想修什麼在於你,那是你心的妙用,但你不要錯用。什麼叫妙用?什麼叫錯用?妙用自利利人,錯用損人不利己,妙用跟錯用,就看有沒有自利利他。以這個為關鍵,你就知道該怎麼去善用你的心,體跟用不可拆開,我現在只是分開講。

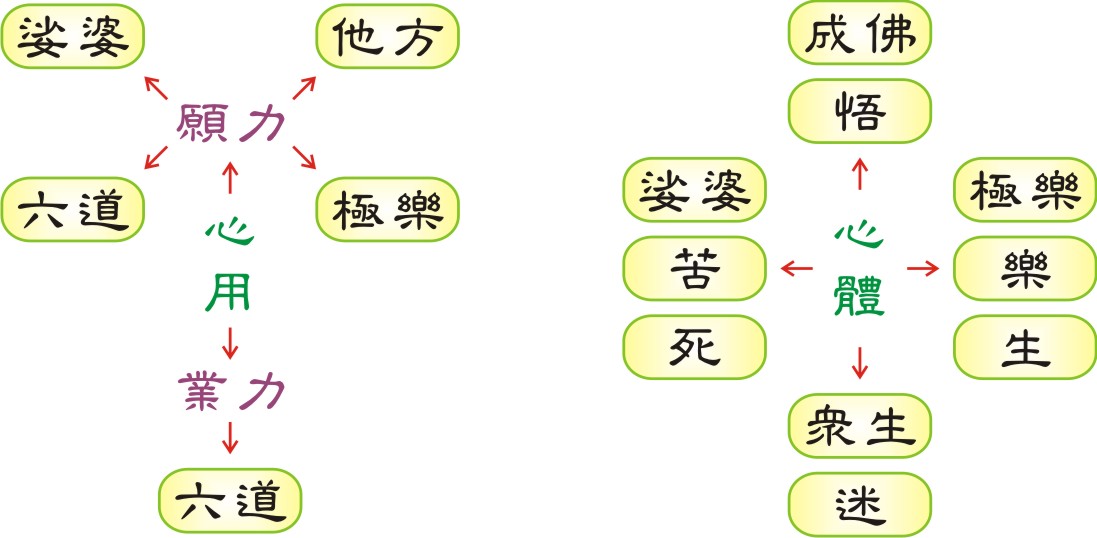

心的作用有兩種,心會產生力量,那股力量用對叫願力,用錯叫業力。譬如以《地藏經》來講,文殊菩薩問世尊說,地藏菩薩過去世因地上以何行發何願?他過去是怎麼修行的?發什麼樣的願力?所有佛經都有類似這樣的話。一樣的道理,你現在心的這股力量是形成願力,還是業力?假設是業力,你以後將往哪裡投胎,你現在就可以清楚的知道了。你不要說:「我不知道要去哪裡?」你一定知道你會去哪裡,你一定去六道,沒什麼好僥倖的。為什麼?除非你覺悟,不然一定隨著你的業力,繼續到六道裡面去坐雲霄飛車,在那邊轉。假設你心的作用是願力,一個徹悟本心的人,他有無限的選擇。在凈土聖賢錄裡你們可以看到,有一些開悟的人,他發願往生極樂,他就去極樂。虛雲老和尚發願去哪裡?去兜率天。虛雲老和尚曾經入定去過兜率天,也見到彌勒菩薩,他是發願去兜率天。

不要認為別人不去極樂就好像低你一等,《法華經》當中有的菩薩去哪裡?去他方世界。也可以選擇去他方世界,不是只有去極樂世界這個地方。比如你在地球感覺很無趣,想去度外星人,你可以到他方世界去度外星人。當然也可以繼續留在娑婆世界,世世常行菩薩道。假如你是個大徹大悟的人,你的本事很大,也可以選擇去畜生道投胎當畜生,可以投胎當鬼,那個就是你的願力。我們看世尊本生的故事,他曾經當過鹿王,也曾經當過小鳥,曾經當過很多很多不同的生命形態,這是他的願力,去哪裡都沒有關係,因為他是個大徹大悟的人。

總之,心體跟心用是一體的,不可拆開來看,諸法實相,緣起性空,這才是生命的實相。這個懂了,你才真正的懂。講到這裡,有沒有問題?「師父,您前幾堂課講,本知不是見聞覺知,本知是哪個部份?」不可以這樣拆開,體相用本來就是整體,色空是一如的。見聞覺知是心之用,不可以說它在哪個部分。見聞覺知不是佛性,但是佛性不離見聞覺知,《傳心法要》後面就有講這一段,你現在的問法就是掉入一個陷阱,什麼陷阱?你把它拆開。講課時是不得已這樣講,但真相都是同時,不可拆開。就像色身跟法身是幾身?「一身。」對啦!你現在跟我講話是色身在講話,還是法身?「同時。」這樣懂嗎?「師父,但是找不到本知。」心體無知,無所不知。般若無知,無所不知。你只能察覺見聞覺知的作用。

「師父,性空就是緣起,緣起就是性空。性空跟作用是在一起講,體用是同時的。那為什麼二乘人他認識這個空性,他就可以說我不要來了。」二乘只見空不見有,他就沒有用的力量,菩薩見空亦見有。一個開悟見性修行到一定程度的人,他活在一種安樂寂靜的狀態,他不願意出空,這樣的人很多。我舉個例子,「你讀到什麼學歷?」「大學。」你有心,你心不是有力量嗎?你為什麼不讀到博士?二乘人亦復如是,他住般若,不願意出空。菩薩則不如是,「菩薩將出畢竟空,嚴土熟生」,菩薩見空亦見有,空即是色,所以有力。

生死到底是怎麼一回事?你對生死了解了嗎?現在還不了解誰在生死,但你至少要去明白這個道理。你現在在聽我講的都是理論,而且這個理論是我體悟的,不是你體悟的。你現在還不知道是誰在生死?或是誰沒有生死?誰留在娑婆?誰往生極樂?其實你還不知道,因為你若沒有見性,你是不知道的。道理講的再清楚,不悟的人都是數他財寶,自己沒有半分錢。有啦!今天至少你得個半分,得個知識,你有這樣的知識,然後你這樣去看待生命,了解生死。

覺林菩薩偈這首偈很長,這首偈後面最後一偈是有故事的,這故事是什麼呢?就是有個殺豬的,他母親是佛弟子,有一天這位殺豬的母親跟兒子說,她想供養寺裡面的師父,請兒子去請那個寺裡面的師父來家中供養。但這位寺裡的師父是一個開悟的人,師父就問來請的人說:「你做什麼行業?」他說他是殺豬的。師父就跟他說:「你要請我到你家供養可以,你要先把這首偈背起來」。師父就寫一首偈:「若人欲了知,三世一切佛,應觀法界性,一切唯心造。」師父寫完這首偈之後,就跟那個殺豬的人講:「你什麼時候背起來,我什麼時候跟你回家。」殺豬的不得已,就拚命背這首偈,終於就背了起來。背起來之後,那位出家人就接受他母親的供養。幾年之後,那個殺豬的人往生,那位開悟的出家人剛好在坐禪,結果他在定中看到那位殺豬的往生之後下地獄。剛走到地獄門口,那位出家人就用神通跟那個殺豬的講:「某某某啊!我不是教你一首偈,還記得嗎?」殺豬的說他記得。「那你就大聲把它念出來。」他什麼都沒記得,就是記得那首偈,因為是師父強迫他背的,他背得很熟。他就開始大聲念那首偈:「若人欲了知,三世一切佛,應觀法界性,一切唯心造。」一念下去,地獄就消失了。

你知道我在講什麼嗎?一念下去之後,地獄就消失了。你們在誦《地藏菩薩本願經》,你們都只看到地獄,你們都不知道地獄怎麼來的。地獄怎麼來的?地獄是你創造出來的。你誦《地藏經》就只看到地獄,只看到地獄很可怕,所以不要做壞事情,以後不要下地獄。都只是那樣看,都不明白地獄的工程就是你發包的。這首偈為什麼要安排在《地藏菩薩本願經》前面?你們在讀經典,要會看重點。大家看《地藏經》都看到地獄,看到因果報應,看到孝道,看到地藏菩薩多麼慈悲,看到誦《地藏經》有多少功德,看到怎麼消業障,都是這樣看經典。你若是這樣看其實也不錯,所謂不錯就是說,至少能這樣做也是好啦!但是不會開悟,為什麼不會開悟?不明白「地」就是心地,「藏」就是含藏一切,我的心「何期自性能生萬法」,這叫做「地藏」,你能做主嗎?能做主,那就王啦!叫「地藏王」。所以明白「地藏」這兩個字,就開悟了!那叫自覺。接著呢,菩薩覺有情,那叫覺他。所以《地藏菩薩本願經》自覺覺他,單這個經題就可以開悟了,這個就是菩薩的本願。

我很想用禪的角度來跟你講《地藏菩薩本願經》禪說。大家在看經,把佛經的層次看低,看膚淺了,沒有看到很深的內涵。佛與眾生,唯是一心,更無別法。相信嗎?知道了嗎?你現在所學的一切佛法就是這個樣子而已。

今天所講的是讓大家知道,從性空的角度,沒有生死的問題;但是從緣起的角度,有願力跟業力的問題。你自己要明白,你發什麼心,你就會創造什麼樣的因緣,接著你會隨著你創造的因緣,看是不斷地輪迴,還是隨緣度眾,這就要看你怎麼創造,但這都是心的本體跟作用。