例皆廣求知見,求知見者如毛,悟道者如角。

「例皆廣求知見」,也就是說多半的人,沒辦法直接契入無心,轉而廣求知見,所以說「求知見者如毛,悟道者如角」。一隻牛有無數的毛,但是一隻牛只有兩支角;就如現在學佛的人很多,但是悟道的人很少。一般辦學院都叫做「佛學院」,我們辦的學院叫做「學佛院」。「佛學院」跟「學佛院」一不一樣?不一樣啊!你們是來悟道的不是學知見,不要成為知解宗徒。今天來這邊也不是要學知見,也不是要聽我講知見,今天只講一件事,哪一件事?認識你自己。我只講這一件事,其他我不講。佛學真正的核心,自己要拿捏清楚。

先談關於知見的幾個概念,學佛要有正知正見,你學多久之後才有正知正見?不一定,有的人學一輩子也沒正知正見,有的人兩三句話就有正知正見。所以答案是不一定。那一天,我向台北的一個同學這麼說:「你已經學很久了,相信佛法你懂了,你現在所缺少的就是悟道。」那個同學很謙虛地這麼跟我說:「師父,我覺得我還不夠。」他所講的不夠是什麼意思呢?他知見不夠,覺得他對佛法還沒有完全懂,所以希望《六祖壇經》講完之後,能夠再上什麼課。什麼叫做懂?什麼叫做不懂呢?有沒有一個定義?沒有。當你覺得你懂的時候,或許別人覺得你不懂;但是當你覺得你不懂的時候,或許別人覺得其實你才是真正懂。絕大部分人都會一直停留在知見,什麼叫做停留在知見?從學佛的角度談,第一、覺得經典看不夠,所以要繼續看經典。但是經典看完之後,覺得那些大菩薩的論還沒看,比如還沒看《大智度論》、《瑜伽師地論》、《唯識論》、《中論》,或是《大乘起信論》,經也看,論也研究。接著有人說,假如律沒有好好地學,讀經論是不能產生作用的,因為戒律的東西是行為的基礎,假設沒有戒律,經論再怎麼讀也沒有用。以前去戒場受戒的時候,戒場師父常常告訴我們說,要先學戒律,戒律學個七年之後,才有資格學經論。那現在的人剛好相反,很多學佛的人都不學戒律,很多人一開始就想學大部經,或是大部論,但是戒律不懂。甚至學佛的人自己誹謗戒律,說學這個戒律幹嘛!這麼囉嗦!有人甚至說佛陀那個時代,跟現在這個時代已經不一樣了,戒律已經過時了。這樣講就是不懂戒律的人,就像說開車不需要紅綠燈,只要自由開就好了,不用管紅綠燈。這個是叫會開車的人嗎?

通達經、律、論的人叫做三藏法師,所以很多志氣很高的學佛者,他們一定要把經律論學好,如果沒有學好的話,認為是沒辦法具足正知正見的。這樣說有沒有錯?沒錯啊!要學多久?不是學多久的問題,所以繼續學,今天上《金剛經》,明天上《大智度論》,後天上《十善業道經》,然後繼續上,上到大家往生,為什麼上到大家往生?在往生之前,經、律、論都學不完,你相信嗎?我講過一句很重要的話,我說:「你的想法,會決定你怎麼修行。」有的人認為說,一定要這個樣子,這樣他才有正知正見,之後他的修行才不會盲修瞎練,他才能正行。有正見才能正行這句話絕對沒錯,問題正見是什麼?每個人對正見的解讀到底是什麼?你對正見的解讀到底是什麼呢?比如你對正見的解讀是個悟道者,有的人認為正見是四聖諦、十二因緣、三法印,是緣起性空。這樣講沒有錯,但是你要聽我認為的正見嗎?正見就是了解自己。不了解自己,你學那些東西幹嘛!那對於佛,什麼叫做正見?佛沒有知見,那才是佛的正見,不存任何一點知見,這叫做佛知見。

對學佛這件事,到底重點擺在哪裡呢?今天談《傳心法要》,重點當然就是擺在,要認識自己這顆心,整個《傳心法要》的重點就是擺在這裡。雖然每本經的內涵是一致的,但是它們在表達的東西是不太一樣的,它們還是有差異性,比如說無常經,重點就是在講無常;關於緣起的經論,重點就是擺在緣起;般若的經論,重點就是講智慧;《涅槃經》重點就擺在佛性。所以要知道,每一本經,每一本論,有時候講的重點不太一樣,但是它的核心還是一致的。

「知見者」,黃蘗禪師所講的「知見者」,意思就是說,這些人對自己的心不了解,沒辦法契入自己的心,所以轉而廣求知見,透過經律論,不斷不斷地增加知見,他所知道的道理有錯嗎?沒有錯。但是有意義嗎?沒有意義。曾經有一個法師在講《金剛經》,他這一輩子都在講《金剛經》,有一天,一個禪師去聽他的課,聽完只問那個講經的法師一句話,他說:「法師,你講什麼經?」他說當然是講《金剛經》呀!那個禪師就問:「講《金剛經》的人是誰啊?」那個法師講《金剛經》,你會覺得他講錯嗎?不會。一個很用功的法師,對經論很了解,講《金剛經》不會講錯,但是有用嗎?對他自己有沒有用,不是《金剛經》沒有用,是因為他不了解他自己,但是他會講《金剛經》呢!很多人都很會講,只要敢出來講的人,一般都很會講。問題是講得口沫橫飛,天花亂墜,地湧金蓮,但是不了解自己,那你到底在講什麼?到底要講什麼給我們聽?但是台下的聽者跟那個法師也一樣,因為台下的聽者今天來聽《金剛經》的目的,不是要了解自己,只是要了解《金剛經》。因為台下的聽眾是這樣的心,然後台上的法師就這樣子講,那你說,這樣有沒有一拍即合?有啊!那我現在請教各位,那你現在想聽什麼呢?「都想聽」。哦!那叫做二拍即合,想聽一個叫做一拍即合,你這個叫做二拍即合。我告訴你,悟道之後生生世世「法門無量誓願學」,慢慢再去學,問題還是要悟道為重。所以我們常講供需供需,就是有這樣的市場,所以才會有這樣的法師或老師。

今天要談的,無論怎麼談,其實談的只是談你的心而已,其它都不是我所談的重點。從第一節課一直到最後一節,我沒有一句話離開你的心。所以接著注意看「喜歡知見者」。我們讀經律論都知道要消歸自性,但不見得你有去消歸自性。道理你知道,但是只要問到「你」,你就啞口無言。但是我問到文字,學過的人就可以滔滔不絕。但是只要問到「你」,你為什麼講不出話呢?也就是你對文字,或是對經中的道理,能夠講這麼清楚,為什麼我談到「你」,你講不出兩三句話,就不知道怎麼去講了,為什麼呢?這不是很清楚嗎?因為你對你自己根本就漠不關心。就好像我記得前幾節課,我問同學一個問題:「當你自己跟自己相處的時候有什麼障礙?」當時同學沒有回答,已經經過兩三個禮拜了,我不知道你們現在要不要跟我回答一下。來,你跟你自己在一起有什麼障礙?「我覺得很難掌控的就是會胡思亂想」。只有這個障礙而已嗎?「這是讓我最無耐的」。你跟別人在一起也是胡思亂想,對不對?「對」。所以你對讀書很認真,但是你對你自己的心不認真。只要轉個角度,好好地去讀你的心,不一樣哦!或許你會說:「師父,我也想讀自己的心啊!但是我不知道怎麼讀啊?」你會讀書不會讀心,其實我在上課都示範給你們看過了,我時時刻刻在示範給你們看。學經律論沒有錯,錯是錯在你只學經律論,但是你從來都不關心自己,不了解自己。不了解自己的人,他的潛意識到底有什麼概念?在看你自己的心時候要有勇氣,要真的老實面對你自己,一點偽裝都不可以,一點掩飾都不可以。要很清楚地看到,你到底在想什麼?這個我到底是怎麼回事呢?那天有個同學跟我談一個問題,他說:「師父,我就不會看我的心。」我跟那個同學講,每個人都會。你認同嗎?很多人不認同,為什麼?因為都覺得自己的心很難看得懂。我的答案是每個人都會,我不用教,你也會。我一直跟你們強調說,眾生皆有佛性,真的不要看輕你的佛性,真的不要以為你不會,今天所講的其實不是你不會,而是你不願意去面對你自己而已,是不願意,你真的不願意啦!

要了解自己,勇氣加上老實,漸漸就可以越來越了解,你到底發生什麼事情。我們都覺得說,這個事比較簡單,所以我們就一直靠過去,這個比較難,所以永遠就把它放在旁邊。為什麼你願意求知見,不願意去了解你自己,因為你的潛意識有個概念,求知見比較簡單,只要願意聽,願意學,你就會,而且有成就感。「為學日益」,越聽你會越法喜,知識學問越來越淵博,感覺上有個東西。但是當你看你自己呢!你不知所措,也沒什麼成就感,所以看了幾次之後,覺得太困難了,久了你就傾向一邊,開始一直朝知見,對自己漸漸疏離,然後不敢碰觸。這是我們的內心世界,你的心是不是這個樣子啊!

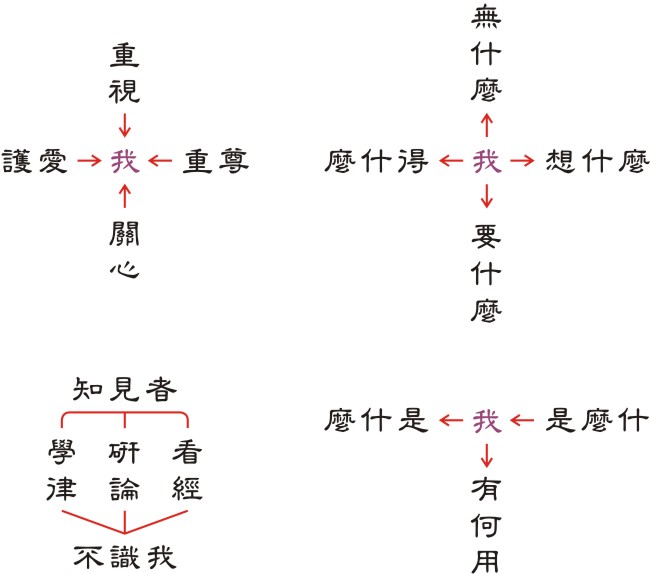

如果讀經律論,又能勇敢去面對自己,那當然很好,因為讀經律論的目的不是在讀經律論,是要「識自本心,見自本性」,就是要了解自己。了解自己,就悟了,那叫悟道。不了解自己,就是門外漢,就是沒辦法進門。現在注意看我這兩個圖,一個圖向外,一個圖向內;這兩個圖就可以描述世間所有人的內心世界。「我」,一定是以「我」為主,因為我活在這個世界,我在過我的人生,所有的人都是以「我」為中心。但是當我們在看自己的時候,一般都看到什麼?都是看到「我沒有什麼」。我沒有錢、沒有老婆、沒有兒子;我沒有∙∙。我們的想法好奇怪,我們都不會想「我有什麼」,我們人類腦袋一開始想就想「我沒有什麼」,沒有什麼你怎麼會滿足?

你們來學佛,馬上就跟我講:「師父,我沒有智慧,只有業障。」你們說我要怎麼回答?難道我要肯定你說:「是!你沒有智慧,只有業障。」每個人都這麼想:「我沒有什麼」。比如,我請教你一個問題,你覺得幸福是什麼?「滿足自己的慾望!」講得很好,你講的是一百分,就是滿足自己的心啦!那你看,一般人都是想「我沒有什麼」,所以,他會幸福嗎?要到哪裡去找幾個幸福的人來?滿足自己的心是什麼意思?「我什麼都不缺,我有智慧、有福報、有老婆、有孩子;我什麼都有。」他講得很好,他講出什麼?他講出我們人類錯誤的知見,但是這個答案不是正確的。為什麼?因為你這樣是永遠沒辦法得到幸福的。那什麼是正確呢?

現在不談那麼囉嗦,要談的還是「我」這個字而已。我們一開始就想「我要什麼?」所以永遠沒辦法活在當下。比如來學佛的,問他說:「悟道了嗎?」「沒有」。「成佛了嗎?」「沒有」。「開悟了嗎?」「沒有」。「有智慧嗎?」「沒有」。「有福報嗎?」「沒有」。再問下去就要下地獄了,問他好的都沒有,問他不好的都有。難怪很多學佛的人出去,人家跟你怎麼說?「你們怎麼都學一些負面的思想呢!」我們這樣學會讓別人笑,人家心靈成長課程都學正面的觀念,我們學佛人都還是負面的,那這樣不是會被別人笑嗎?

現在注意看,因為感覺到自己「沒有」,所以才想要「有」。我問一下就知道了,開悟了嗎?「沒有」。想不想開悟?「想」。你看,如果我問她說有沒有智慧?一定說:「沒有。」我問她,想不想開智慧?一定答說:「想。」沒有錢,所以在想怎麼樣才會有錢?沒有兒子,在想怎麼樣才會有兒子,包括試管,借人的肚子都可以。最後呢?領養也可以。「沒有」,就一直想「有」。

在跟人家溝通,有時很生氣,你會說:「我不知道你在想什麼?」你現在知道你身邊的人在想什麼嗎?「不知道」。你不知道同學在想什麼?因為你也胡思亂想,也不知道你在想什麼?我告訴你,我都知道你在想什麼?連你後面的同學都很清楚知道:你想要一幢房子,然後想要一個妻子,更想要你結婚的那一天,就是你開悟的那一天。當你去問一個人在想什麼?其實他都在想他沒有的。好,那現在沒有錢的就想怎麼賺錢,那光想可以嗎?不行!所以他就要去做,「想什麼?」接下來就「要什麼?」我想錢,當然就要錢。但是要錢就要去賺啊!要開悟就要去修啊!要有學問就要去讀去學啊!他必然就要付出行動,但是付出行動最主要是,想要得到什麼?

沒有錢的人想賺錢,他知道做生意的人可能最好,所以他去從商,經過努力的付出之後,終於得到他的財富。這是世間人,世間人每個人都是這個樣子。那我們學佛的人呢?也不例外,我沒有智慧,想要擁有佛一般的智慧,今天來學般若經典,終於有一天,我得到了智慧。請問一下,這是不是每個人的過程?「是」。那佛怎麼說?終於得到什麼?根本就沒有得。是得什麼?得無所得!

佛法是這樣,世間法也是這樣,我終於得到了。死了呢?得什麼?死了就什麼都沒有啊!那打拼幾年?死了什麼都沒有。那這樣在忙什麼?活著就是忙著煩惱。其實關鍵在哪裡?認為沒有那個東西會苦、不會快樂;認為沒有那個東西稱不上得到幸福;認為沒有那個東西無法滿足。如果你說:「師父,我沒有錢,我這輩子不會快樂。」我可不可以接受?其實我可以接受你的說法。但是如果你說:「師父,我沒有孫子,我這一輩子很痛苦的。」你這種說法我能接受嗎?我為什麼故意說孫子不說兒子?我就故意跳一下看你們怎麼反應。有的夫妻一輩子為了求個兒子,花很多很多錢,甚至求到國外去,從佛教求到回教,就只希望得到一個兒子。他只有一項不能夠滿足,就很痛苦了,又何況我們這麼多項。如果按照這樣才能得到幸福的理論,那我們是不是應該相約去跳愛河了。所以關鍵在哪裡?關鍵在一開始,就覺得沒有什麼,一定要那個東西。這個叫做什麼?叫做一念無明。起這個念頭,然後讓你一輩子這麼苦,這一念不起,不就好了嘛!這一念不起,沒有缺什麼,不就得了嗎?所謂得了,生活要不要過?要,還是繼續過,不會說沒有缺什麼就不過生活,還是繼續過。什麼都缺的人,生活也是要繼續過,只是一個過的是辛苦的生活,一個過的是愉快的生活。

知道什麼叫幸福嗎?要不要問問我,什麼是幸福?「請問師父,什麼叫幸福?」獨處就是一種幸福,能為別人服務就是一種幸福,這樣就是佛祖啊!是「誰」想要怎麼樣?這一輩子從來沒有認識這個「誰」,不認識自己,一輩子只是這樣繞,但你不知道那個是誰,一輩子都不想研究這個問題,也認為你沒有能力研究這個問題,甚至認為說,研究這個問題有什麼意義?這是一般人,他向外追,但不管自己。

第二個概念是往內的,什麼叫往內的?希望別人對我怎麼樣?一個是我想要怎麼樣?一個是希望別人對我怎麼樣?你在公司有沒有得到你老闆的重視?我們在團體裡面如果得不到別人的重視,其實你是會很不舒服的,因為被重視,所以才突顯你的重要。所以當別人不重視我們,我們會覺得在這個團體,再待下去也沒有什麼意思,所以很多人他不斷地跳槽去其它的團體。但我們最受不了的,是別人對我們不尊重,因為我們內在都有強烈的自尊心。自尊心就是一條紅線,不可以碰觸這個,只要碰觸這個,幾乎都完蛋。你是一個學佛的人,如果想要突破你自己,要早點看穿這點,不然怎麼證入諸法無我、照見五蘊皆空?我們想要別人的關心,想要被別人愛的感覺。我們想要別人關心,是希望別人對我們怎麼樣啦!一個是我向外面追求,一個是我希望別人對我怎麼樣?但問題是,這幾個在釋迦牟尼佛身上也都見不到,因為還是有人不尊重釋迦牟尼佛,還是有人要害釋迦牟尼佛。所以我們在幹嘛!這是得不到的。

從學佛的角度,世間法跟佛法是對迷的人在說的。我就是我,哪是什麼世間跟出世間,你本來就活在這一個現實的世界當中。但是你有真正去了解自己嗎?真正了解自己才能悟道,我們就是要談這個問題而已。我再提醒一遍,「道在心悟,豈在修」。我所講的,是要讓你悟,當下能悟那就是你自己的。如果你要拖很久,我也跟你說:「對啊!如黃蘗禪師所說,悟道者如角。」悟道,悟道,我也想悟道啊!問題我就沒辦法悟道啊!佛七我去打啦!禪七也參啦!內觀中心也去啊!止觀道場也有學啊!甚至泰國、緬甸、斯里蘭卡、韓國、日本,也去了,連喜馬拉雅山都去了,但還是悟不了啊!意思是說,該修的我都修了,都悟不了,那怎麼辦?簡單一個概念,你沒神通,不要猜你自己是個什麼人?也不要猜你自己是什麼程度?也不知道你過去到底有沒有修行?這些都不要猜。也就是說不要在那邊打妄想,我只告訴你一個重點,你重心擺錯了!很多人修行他修行要求個定,或是求個靜,也有的人修行要求一種感應;或是一種境界,一個神通,當然我們這一班同學不會求神通啦!但是這樣修行他重點都擺錯了,不是這個樣子。

重點我現在幫你寫三個問題:第一、什麼是我?第二、我是什麼?第一跟第二這兩個問題不一樣;第三、我有何作用?第一個問題,什麼是我?身、心、世界是我;或者說五蘊是我。我跟你提示一下,因為我們認為什麼東西存在,因為我看到了什麼,所以才產生「我」的認知,才認為那個是「我」。這是第一個問題。第二個問題,我是什麼?前面第一個問題「什麼是我?」,指的是因為有存在什麼?你才講第二個問題「我是什麼?」第一個問題講的是真相。所以第二個問題,「我是什麼?」能吃飯能講話就是我。第三個問題「我有什麼作用」,你有什麼作用?你來聽我的課就是一種作用,你來莊嚴道場你沒看到嗎?是前面兩個的作用。目前的作用就是現況,現在就是這樣。

第一個問題答不出來,後面的問題就很難回答。我寫三個字你就比較容易懂,這個「我」的概念一定是,我先看到什麼,比如我肚子餓我在吃飯,我口渴我在喝東西,我會走也會跑,你罵我我會生氣,我會笑也會哭,透過這樣的觀察你產生一個「我」,也就是說你看到一個什麼存在。雖然這個存在是無常的,是假相的,但是在你還沒往生之前,你都感覺到它的存在,所以漸漸建立了「我」的概念。而跟著你的年紀越來越大,這種自我意識的「我」就越來越強烈。所以我們這一輩子為誰在打拼?你說我為我的家人在打拼,事實你是為你自己在打拼。然後你在保護誰?你最想保護的是自己!所以你為「我」在打拼,你也不斷地在保護這個「我」。你被這個概念困住,這叫束縛。禪宗講:「誰綁著你啊?」誰啊?誰綁著你啊?禪宗講的不是叫你怎麼修,而是告訴你,你看到了嗎?是什麼東西綁你?其實是你錯誤的觀念把你綁著。所以禪宗有沒有一個教你解脫的方法?沒有。他不需要教你解脫的方法,他只是讓你知道「誰綁你啊?」他只是讓你看清楚,你被綁這不是事實,醒來了就好了。學佛就是學覺悟,是一種覺悟嘛!

你看到什麼存在?世間人看到什麼存在?剛開始這樣看,認為看到這個身體,所以有「我」存在;接著再繼續觀察,認為除了這個身體之外,還有一個心是我;接著再怎麼看,還認為身心裡面有一個靈魂。這不是我們一般所講的身心靈嗎?很多課程不是都這樣講嗎?身、心、靈!很多課程講身心靈整合,講身心靈教育,透過這個來辦一些工作坊,然後靠這個去賣錢。這個「我」這樣產生。好,我們現在透過學佛,我們知道所有的東西它都是緣起的,我今天看到這個存在的「我」,它必然也是緣起的現象,既然緣起的現象,它就一定不是單一的因素。《心經》告訴我們五蘊,我們看到自己的五蘊,所以我們把五蘊認為「我」。那《阿含經》怎麼說?哪幾個因素構成有情的生命體?六大。就是地、水、火、風、空、識,這是《阿含經》講的,地水火風是身,識就是心。但是假設沒有空,怎麼會合和呢?所以還有一個空,叫做六大。那《楞嚴經》呢?《楞嚴經》講七個要素,地、水、火、風、空、見、識,叫做七大。但事實上談到六大就可以了,因為那個「見」在「識」裡面,就有見分跟相分,或是說在四大當中就有六根,所以其實談六大即可,就是說有情的生命體的組成,是透過這六個因素所組成。密宗也談這個問題。

你看到什麼存在,這些概念讓我們產生錯覺,錯認有一個永恒不變的「我」,就是一般世間所講,好像有一個永遠不滅的靈魂。也就是,「什麼是我?」講的就是相,透過看到什麼存在的現象,你才認為有一個「我」。所以《金剛經》才會說不要著我相。再來,「我是什麼?」是直接了當要去談那個「體」,剛才有同學談到佛性,那我是什麼呢?當然不要套禪師所講的話「說似一物即不中」,「什麼都不是」,這些都是禪師講的話。如果我們勉強說啦!我是什麼?「緣起無我」,你能說是什麼?如果認為有一個永恒不變的我,「緣起無我」這段話你就講不出所以然。沒有透過「什麼是我?」你就不可能說出「緣起無我」。

如果你用一個「我」來看這個世界,怎麼看都不客觀,因為你已經習慣用「我」在看這個世界。但是現在跟你講「無我」,這個「無我」平常你就要看到。因為你平常沒有觀五蘊無我,沒有觀六大無我,所以你那個「我」才時時刻刻會存在。但是如果你常常這樣的觀察,你的「我」會漸漸淡掉,淡到有一天你已經不再生起這個概念了。剛才同學講得很好,「我是什麼?」,我是假名,「因緣所生法,我說即是空,亦名為假名」。但它雖然是假名,它雖然是假我,它卻有作用。我們跟這個世界到底是什麼關係?這個世界我們每一個人都是參與者,你不要覺得這個世界跟你沒有關係,我們跟任何人都是有關係的,套一句現代人所講的話,這叫生命共同體。但真實的現象還不可以這麼說,因為是一也是異,只是一般人沒辦法講得那麼清楚而已。

所以我們有什麼作用?你好好看看這個世間,我們跟這個世間到底什麼關係。第一、我們是共有;第二、我們是共存;第三、我們是共享。其實這個「共」的意思,就是緣起。悟到這種道理的人,自然就會怎麼樣?「無緣大慈,同體大悲」,自然就生起大慈大悲了。

如果我這樣講:「他不分『你』跟『我』」,這樣講,對還是不對?不對。他不分「你」跟「我」那還不是有「我」。就跟你講「諸法無我」,怎麼還有一個不分「你」跟「我」。他沒有界限,他沒有距離。以禪的角度,只要講出這三個就好了,這叫做禪,我後面加以解釋就不是禪。所以我一直很想當禪師,你們偏不讓我當禪師。禪,不加以解釋,這樣知道嗎?所以要悟道,回去悟這幾個,這個也是參禪。