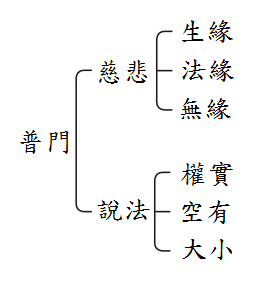

學佛不離智慧與慈悲,普門包含此二義。有智慧才能說出各種妙法,有智慧才能真正達到慈悲。所以解釋普門,要從慈悲和說法來講解。

(一)、三種慈悲

在《大智度論》,龍樹菩薩說慈悲有三種,第一種「生緣」,第二種「法緣」,第三種「無緣」。

第一「生緣」:生就是眾生,有血緣關係的親人,叫做生緣慈悲。我們對家人的愛,此愛沒有錯,錯在不懂愛,反而帶給對方的傷害。

眾生的執著最強烈莫過於家人。父母愛孩子有什麼問題?子女愛父母有什麼過失?丈夫愛妻子有什麼不對?兄弟、姊妹之間彼此敬愛,同學、朋友之間彼此互愛,有什麼錯?這沒有錯,愛本身沒有問題,是自己不懂得愛,錯解愛。

不是愛人家,我們一般都是想佔有人家,掌控人家,命令人家,所以那個不是愛,那個是不懂愛。父母親對孩子的愛,是停留在小愛,對象是單獨的,是狭隘的。眾生平等,我們每個人的愛都是狹隘的,大愛就是慈悲,你可以看到你的愛都是狹隘的。這個狹隘當中變成一種執取,執取就是執著,這種執著帶給誰痛苦?帶給想愛的人、被愛的人,二個人都是痛苦的,彼此都是痛苦的。

我們一般的愛是有條件的:你對我好,我才對你好;你對我不好,我就對你不好。這是有條件的愛,並非無條件的愛。所謂「無條件的愛」是指,無論人對我:好與壞、讚與毀、親與疏,我都是無私的關愛對方,不起瞋恨心,也不希望別人對我有所回饋,這才是「慈悲」。

「慈悲」是無私心的,「小愛」是自私的;「慈悲」是對所有人都如此,「小愛」是愛其所愛的人;「慈悲」是無條件的,「小愛」是有條件的;「慈悲」全然利益對方,「小愛」是時好時壞,有愛有恨,是有副作用的,到頭來是會傷害對方的。

那愛是什麼?愛一定是利益對方的,只要不利益對方,就不能叫做愛。佛在「善生經」這一本經裏面,他把倫理道德講得很圓滿,也就是說人類跟人類之間的互動,父母跟子女的關係,夫妻之間彼此的關係,兄弟姊妹彼此的關係,部屬跟員工的關係,我們跟其他朋友的關係,我們人跟人之間的關係莫過這些而已。

這一本經講得很清楚,這是教你怎麼做人,先學做人,是屬於人天乘。但如果做人都不會,你要談解脫道或是菩薩道,那是騙人的。每人的因緣不同,既然她的因緣是選擇結婚,我們身為師長的,就要教她如何當個好媳婦?如何當個好妻子?如何當個好父母?如何當人家的妯娌?如果你不知道怎麼教,就送他這本經,讓他自己好好學習。

大家要對生緣慈悲有所認識,不是只對親人關心,對少數人好,而是要善待一切眾生,這才是普門品裏面講的慈悲。

第二個「法緣」:一切法皆從因緣而生出就叫做法緣。這個法緣指的是阿羅漢,一個開悟的阿羅漢他就明白法緣,叫做法緣慈悲。《涅槃經》說:「不見父母、子女、親屬,見一切法皆從因緣生,是名法緣」。

不論講任何的名詞,什麼父母、子女、夫妻、兄弟、朋友、部屬,這些名詞統稱都是眾生,我看到的都是眾生,只是這樣子而已。我看到的是眾生,不是我看到誰,這個概念很重要。眾生的心就是看到你是我什麼人,你從這個角度來看,你會慈悲嗎?我們現在就是停留在我看到誰?而不是看到眾生,這個概念一直蘊釀,把他打破,見到的就是眾生,不會在眾生當中去分好壞,分遠近,分親疏,不在眾生當中去分別說,對我有沒有利益?他就是眾生,應作如是的觀察,你的心不是漸漸的平等了嗎?

佛法就是真理,真理無所不在,有什麼好爭論的呢?有什麼好分別的呢?有什麼好比高下的呢?對一切人都好,才有資格談慈悲這二個字。一切都是眾生,眾生是眾緣所生,眾緣所生就是一切法,一切法皆從因緣生,這裏面所講的一切法,並不是只有人而已,大家不要把他狹隘定義為人,看到的就是現象而已,沒有見到法。

見到什麼法呢?我見到一切法因緣生,他因緣形成那個條件,我只看到法義,遇到好的事情不用高興,遇到不好的事情也不用憂愁;因緣成就好事,因緣成就壞事,因緣成就那一件事,你有沒有看到一切法皆從因緣生?如果你見了法,還會抱怨嗎?世間的人因不明白因緣法,所以不見法,一輩子都活在抱怨中!

不論發生什麼事情都相同,不離開一切法皆由因緣生。見一切的現象,即見因緣;見緣起,即見佛;見佛,便覺悟了。覺悟的人他所看到的都是法,然後從法上產生了很多的事相,在事相當中安立一切的假名來說他是什麼事。阿羅漢他在看這個法緣的時候,他只知空,不知有,也就是說他能契入空,他沒有辦法展現妙有的狀態。

第三個「無緣」:所謂無緣大慈,同體大悲。「無」字實在是太好了,太妙了,無一切分別對待,一切法畢竟空寂,就叫做無緣慈悲。

表面上我們跟別人,都沒有關係,但事實上都有關係,世間一切的萬物皆是跟我有因緣,為什麼?假設我是一,一切的眾生就是一切,所以「一即一切,一切即一。」所有的眾生也跟我這個人有關係,為什麼這麼講呢,每個人所創造的因緣,再組成一個共同的因緣,只是有時候他在影響你,你不知道。

無緣大慈,無緣為什麼大慈?慈就是給眾生快樂,解決他根本問題,幫助他覺醒。一般幫助別人物質、精神,都不是大慈,不能夠根本給你快樂,一個人要如何怎麼樣才能真正的快樂呢?一個人要達到完全都沒有執著,他才能體會到永恆的快樂,這個我們叫做極樂,這才是極樂世界呀!

透過善知識,經由佛法的教導,讓你自己突破到沒有執著為止啊!真正要達到大慈,就是要幫助眾生解脫覺悟才叫做大慈,其他的都不能叫做大慈。所講的東西都不夠根本,不夠究竟,你真正沒有辦法給他真正的快樂。

「大悲」,就是拔除眾生的痛苦。只要能給眾生真正的快樂,事實上就已經拔其苦了,沒有痛苦,他自然就會快樂,真正的快樂,他就沒有痛苦。大慈予樂,大悲拔苦,有苦就不樂,有樂就無苦,所以慈悲是不能夠分開的。〈普門品〉裡面所講的慈悲就是無緣慈悲,龍樹菩薩講這三個慈悲。

(二)、三種說法

說法的內容大略有三種。觀世音菩薩是以慈悲心來為眾生說法:第一種「權實」,第二種「空有」,第三種「大小」。

觀世音菩薩說法的方式沒有障礙,說給大人聽,大人聽的懂;說給小孩子聽,小孩子聽的懂;說給讀書人聽,讀書人佩服不已;說給不識字的人聽,不識字的人也能懂;說給學佛者聽,讓對方開悟見性;說給沒有信仰者聽,依舊能夠啟發人心。一般人一開口,他的觀念都是不能接受別人,而堅持自己固執的、狹隘的、偏見的、主觀的意識。

第一「權實」:「權」就是權巧方便,「實」就是一實相。權巧方便講的是人天法,二乘人之法,菩薩之法,實相講的是一佛乘之法。禪宗裡面講的是心,是一個無住的心,不執著的心,這一顆不執著的心,就叫做清淨的心。至於你做什麼,在做的那個當下,你的心不執著、不起妄想、念念清淨,這樣就是;而不是你在念佛,或是打坐,或是誦經。這個境界很高,要開悟的人才做的到,一個沒有開悟的人做不到。「無相、無住、無念」,無就是不執著的意思,這才是真正禪的意思,六祖大師說我此法門一切無礙,這叫普門,指你的心不執著。

普門的意思是說各種層次我都要能夠講,而且無礙,我對你講權巧方便,我也可以講真實義。那為什麼我現在不跟你講真實義呢?因為你程度還不夠,為什麼你知道他程度不夠呢?那就要看你的智慧,依智慧觀察眾生,觀察他的程度,講期能受益的法。不要學了佛法之後,瞧不起別人或輕視世間法,這是個陷阱!

所謂「佛法在世間,不離世間覺。」家庭要幸福,還是需要錢,佛有教人如何理財,如何分配財務,佛是大覺者、圓滿者,知道眾生的種種欲求。事業做不好,應對症下藥,應該幫他如何把事業做好,不是說,收起來吧,來學佛法吧!子女、朋友,婚姻有問題或是情感有問題,只要能開導他,這個比講經更能受益,你能夠幫助我現在的問題嗎?你能夠解決我的心事嗎?他只是想聽這個,其他都不想聽。不如法,不懂法,就會產生了挫折跟矛盾,不能產生妙用。

第二「空有」:佛學大略分為二部分:空宗(性宗),有宗(相宗)。空宗屬於般若,有宗屬於唯識或是法相。空從本質談,有從現象說。執著空,就說有;執著有,就說空;有無皆是戲論。空、有的概念皆要破除,才不落兩邊,即是中道義。

誦經、念佛、參禪……都沒有問題,但只要認為一定要這樣,便是一種執著。有時候,我們會請教別人,該如何修行?或是好意告訴別人,該怎麼修?但每個人的根器、條件皆有所差異。自己的程度,自己是否相應,自己要怎麼修?就自己決定啊!不用到處盲目的問他人,也不要把責任都推給師父。

難到別人說這樣修,就願意這樣修嗎?但事實上你的內心願意這樣修嗎?只要知見正確,觀念正確,你怎麼修都會開悟。不一定要怎麼修?這個概念很清楚,所以空有都會講。

第三「大小」:大是大乘,小是小乘。實相本無分別,方便分為大小。法無大小,是人有利鈍,心量有大小。大乘經皆由原始教義而演變而成。大乘教法其實是小乘經典的發揮,從來沒有離開佛的本義,所以不要毀謗大乘經,認為大乘經非佛說,不是正法!

比如說「善生經」和「優婆塞戒經」,這二本經,一本歸類作小乘,一本歸類作大乘。優婆塞戒經事實上是從善生經衍義出來的,佛就是藉機會開導,這個人在做一件事情,你不要否認他說迷信,佛不會這樣說,佛說你知道拜東方是什麼意思啊!東方就是太陽出來的地方,假設沒有太陽,就沒有萬物,所以東方指的就是父母的意思。南方,日正當中,在照我們,指的就是師長的意思。所以佛就開導他說,我們如何做個父母,我們如何孝順父母;我們如何當個老師,我們如何尊師重道。佛就加以說明,把六方變成人的六種倫理的關係,佛加以引伸解釋,這是小乘經,到最後演變成大乘經,就改叫做「優婆塞戒經」。優婆塞、優婆夷指的就是在家居士的戒經,修行當要持戒!這一本經就把六方,就是對父母,對妻子,對師長,對朋友的關係,改做六波羅蜜萬行,這便是佛的大智大悲。

佛多麼有智慧,多麼善巧,看到人做什麼事,他就會機會教育。機會教育的目的最主要是了什麼呢?還不是為了利益眾生,這樣你會用了嗎?看到人家做一個動作,你就會批判人嗎?

舉個例子,你不要學念佛之後,你母親在拜祖先,你就跟母親說,你是在拜鬼嗎?你應該這樣問:媽媽為什麼要燒金紙?媽媽就說:這個金紙就是要給祖先,他才會保佑我們。你就說:燒一張是不是就得一張?母親會說:對啊!燒一張就得一張,所以燒多才可以得很多。既然母親的觀念是這樣,我們就順其意,跟她說:有一種方式,祖先就可以得更多的利益。媽媽問:有那麼好的嗎?有,你就念〈普門品〉,只要念一遍等於燒三天三夜的金紙,是誰說的?觀世音菩薩說的,普門品沒這一段,你自己補上去,會不會?

要會權巧,法無定法,觀世音菩薩說法,完全無礙,應以何身得度,即化何身為他說法。你是何種人,我就用你相契的法來度你,現你相同的相,來讓你接受我,而不會感到排斥。適合就是妙法,適合他的方法就是好辦法,好辦法就是妙法,這叫做普門。

「品」,量詞。計算佛教經論篇章的單位。〈普門品〉是《法華經》其中的一品,《法華經》共有二十八品,〈普門品〉排在第二十五品。