人為什麼會受諸苦惱呢?最主要是因為我們有邪見,我們有妄念,我們有惡念,所以才受諸苦惱。很多事情你都應該從緣起的角度去探討,如果你凡事都能從緣起的角度去探討,所有的事情都可以找到答案跟原因。今天為什麼會發生這個事情?當然是其來有自。為什麼事業做的很不好?必然有他的原因。今天的努力,為什麼我的收穫不成比例?當然也有他的條件、因素,這個大家都要觀察。

聞是觀世音菩薩,一心稱名,

學佛在學智慧,要有智慧當要有:聞慧、思慧、修慧,三慧具足,缺一不可。

「聞是觀世音菩薩」:「聞」,是聽聞佛法,透過聽聞,透過你自己讀經,統稱叫做聞。聞字本身就是一種學習,沒有透過這樣的學習,怎麼會開啟智慧呢?所以又叫做聞慧。到底在聽什麼?以自己的條件為主來觀察自己,到底要怎麼聽聞?一般人最容易聽經聞法,縱使開不了悟,聽到有人在講法,有時候也會聽的很法喜,聽的很契合,一般人對聽經典比較敏感,比較強烈;聽阿彌陀佛、觀世音菩薩或是地藏王菩薩的聖號,一般人的感覺沒有聽經典這麼強烈。差別就出來了,聽經典喜歡聽,裏面有文字,文字裏面就有法義,所以你很容易聽法義。但是佛號呢?佛號很奇怪,對佛號的感覺好像只有一句佛號,難怪念佛會不得力,聽到阿彌陀佛就是一句阿彌陀佛,只是在念佛,都沒有什麼感覺,根本不了解什麼叫做佛?所以才會這個樣子。舉個很簡單的例子,整本《法華經》有二十八品,六萬多個字,只要用南無觀世音菩薩就全部包括,只要懂這一句聖號,整本《法華經》都懂,禪師云:「若無一切心,何用一切法」,觀世音菩薩就叫我們觀心,觀一心即知一切法。事實上,你很少聽到法師這樣講,這一本經用一句佛號可以全部包,這是要體會很深入,才能夠把全部的法義濃縮在這一句佛號。像淨土五經,就是一句南無阿彌陀佛,這一句佛號包括淨土五經,全部你都會懂。你有沒有去察覺過,你對佛號的概念,真的是只停留在念或是臨時抱佛腳或是只是想光念而已,用這樣檢測你自己的內在,就會知道。事實上,沒有錯,你對佛號只是停留在佛號,你對他沒有認識,你對他不願意深入,對他不願意探討,對他完全不了解。所以你不會一句佛號終身奉行,然後不會念一句佛號就被感動。所以也很難可以念到一心不亂,因為並沒有觸動你真正的內在。這個答案就出現了,所以我才說一個是聽經典,一個是聽佛號,坦白跟你講,念一句佛號不是那麼簡單的,為什麼?因為他單調,因為他無聊,因為他不夠精彩。我們的概念就是這樣,他就是單調。你念久了,假設不知道他的意思,不會法喜,你很難得會法喜。雖然是這樣講,假設誦經習慣的人,還是繼續誦你的經吧!

「聞是觀世音菩薩」,是說受諸苦惱的眾生只要聽到觀世音菩薩這一句佛號,只要一聽到,這個時候你應該要進入「思」,我聞到觀世音這一句名號,就思惟觀世音菩薩真正的法義,真正的內涵,真正他的深度,他什麼意思?為什麼叫做觀世音菩薩?要思惟這個問題。你不思惟觀世音菩薩,就不認識觀世音菩薩。既然你不認識觀世音菩薩,你想要跟他感應道交就很困難,「思」的意思就是我去思惟什麼叫做觀世音菩薩?

「一心稱名」:就是「修」,怎麼修?就是一心稱名。就是這樣的修。一般人,念觀世音菩薩或是阿彌陀佛,常常跳過前面「聞思」,常常跳過這個最重要的部分,然後就念佛,念佛有沒有錯?沒有錯。再加一個老實念佛,老實念佛有沒有錯?沒有錯。但是他不老實,為什麼不老實?不老實深入經藏,不老實研讀大乘經典。在《觀經》裏面,想念阿彌陀佛,先要具備正因,正因才會得正果。《觀經》,談「正因」要修三福,要具備三福,要孝養父母,要尊敬師長,要皈依,要持戒,要行十善,要發菩提心,要讀大乘經,但是現在一般的人,那三福不具備,就是要念阿彌陀佛,然後自己說老實念佛,這樣有沒有欺騙自己?這就是觀察現在學佛人的通病,根本沒有具備這個條件。

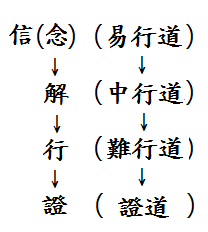

有時候聽聞佛學的意思,很多東西還是透過權巧方便,但方便不是最究竟的或是最真實的,佛不是這個意思。根據歷史的資料來源,印度的佛教史很少教人家念佛,中國的佛教史就很多教人家念佛,這二個發展,不要說那一個對,佛法是不二法門,不是說那一個是怎麼樣的,他是有來源的,有典故的,他是有很深的智慧的。很多同學很認真,在做早晚課,不論是在念什麼經,念《金剛經》也好,《普門品》也好或是《彌陀經》也好,念經的目的是為了什麼?讀經的目的是為了什麼?是形式化的拿起這本普門品這樣誦嗎?這樣誦是你的目的嗎?這樣誦是你真正的目的嗎?還是你從來沒想過這個問題,還是你誤會這個就是我的目的,那你就誤會了。誦經的目的是為了去理解裏面的法義,不然誦經做什麼?在誦經,要了解此經在說什麼?不是只有這樣口誦,就像憨山大師所講的「喊破喉嚨也枉然」,因為你要知道他的意思嘛,所以你現在要觀察回來了,我誦經我念佛,那就是第一個字「念」,不論是念經念佛,這是第一個動作叫做念,但是你要注意看,念的上面有個字叫做「信」,你現在觀察,你第一個動作叫做念,但是為什麼你會念?因為你有信。

易行道:身體不舒服,念阿彌陀佛有效嗎?你要不間斷,要心情好也念,心情不好也念,健康也念,生病的時候也念,就是念。你要有信心,所以你看第一個動作,我們所講的第一個信念,叫易行道,容易做的意思,只要你願意說南無觀世音菩薩,你就在做了,這個馬上教,馬上會,任何人都會。教他就會念,大家都會念,這樣簡單吧,這叫易行道。念要去理解說他是什麼?當在念阿彌陀佛的時候,就要了解他的來歷、身世、背景,在因地上是如何行菩薩道的?是如何修行的?是如何發願的?了解從那裏來,了解一定從經典來,所以為什麼要去看大乘經典,不看大乘經典,怎麼知道他真正的意思是在講什麼?

中行道:本無此名相,這是假名,就是「解」,過去不了解八正道,現在明白八正道,過去不了解四聖諦,現在明白四聖諦,過去不了解六波羅蜜,現在明白六波羅蜜了。

難行道:當法義都漸漸都明白了,接著依教奉行,不是理解了嗎?就要去行啊!這個時候真的很困難,這個時候就叫做難行道。易行道、難行道這二個名詞從龍樹菩薩而來。有人問龍樹菩薩,如何修得證得阿耨多羅三藐三菩提?龍樹菩薩就說要修六度、四攝,怎麼修菩薩道整個過程。說完之後,那個人就問龍樹菩薩說這樣太困難了,有沒有什麼方式比較簡單的呢?龍樹菩薩聽到就臭罵他一頓,這樣叫做學佛嗎?怎麼問有沒有比較簡單的呢!菩薩道你不知道難行能行嗎?難忍能忍嗎?這叫菩薩道。還問我說有沒有比較簡單的?但是龍樹菩薩很慈悲,臭罵他完了之後,說好啦!我還是告訴你,他說那你就專念一尊佛的名號,這就叫做易行道。易行道的由來就是這個,專念一尊佛的名號。我們現在把他串連起來,還是建議從易行道,但是不能逃避,要慢慢的修上去,怎麼慢慢的修上去?舉個例子,比如說,現在有空,就念觀世音菩薩,接著好好的看普門品,普門品看完之後,好好的看法華四品,法華四品看完之後,好好的老實從第一品看到第二十八品,全部看完,不是說全部都理解了,才去行,是可以同時進行的,叫做解行並進。既然在念觀世音菩薩,展現出來的有沒有像個觀世音菩薩的樣子?展現出來的有沒有比眾生快樂?為眾生拔苦,還是給眾生痛苦?然後把大家弄的亂七八糟,看看自己有沒有自私?有沒有瞋恨?有沒有嫉妒?有沒有不滿?有沒有抱怨?自己看不就得了嗎?那就會覺得說很困難,真的很困難。很困難的時候怎麼辦?不要因為這樣而挫折了,還要懂方法。很困難,就氣得要死,怎麼大慈大悲?那怎麼辦?沒關係。有任何的不善念,都是用一句觀世音菩薩,取代那個不善念,用這樣的方式來取代那個念。沒辦法就回歸易行道,就繞回來。但千萬不要產生挫折,那無濟於事。當然會挫折,當然沒有能力啊!因為多生累劫的習氣跟種子,那有那麼快一下子就可以改變過來了呢?沒有辦法就繞回來,但是要知道理論。

現在所講的真正最難修行指的是面對人,面對人是最難修行的,在彌勒菩薩三經裏面,曾經談過一個問題,在五濁惡世修行的人跟在淨土世界修行的人不一樣,在五濁惡世修行修一天一夜,可以抵過在淨土世界修很長久的時間,所以沒有說那個比較好;下輩子要繼續留在娑婆世界的也好,要往生西方極樂世界的也好,但是往生西方極樂世界修行比較好修行,但是成就比較慢,在娑婆世界修行的人比較難修行,但是成就比較快;一個人在順境修行,要成就比較慢,在逆境修行,要成就比較快。那選在那裏比較好呢?都好,只要會修,選在那裏都好,但是一定要往上,不能夠說我就喜歡在這裏,在這裏比較有安全感,不能夠欺騙自己,一定要一關一關的過去,一直到證道。

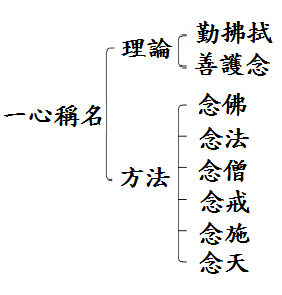

一心稱名的理論:用一句佛號來降伏一切的妄念,這是最基本的理論。念佛基本的理論就是用那一念,來讓所有的妄念不要意念紛飛,叫做「制心一處」。這是我們所講的最基本的理論,那我再寫二個理論,第一個是「勤拂拭」。這個理論就是從神秀那邊來的,「時時勤拂拭,勿使惹塵埃」。看到佛像,釋迦牟尼佛雙手是不是抱一顆摩尼珠,有沒有觀察佛像,如果是藥師佛就是寶塔,如果注意看佛像,就會看到這樣,釋迦牟尼佛為什麼抱一顆摩尼珠,這叫表法。那一顆摩尼珠代表我們的心,代表我們的自性。當念觀世音菩薩的時候,就像這一顆心充滿了灰塵。所以每念一遍的感覺,就是拿一塊布在擦,時時勤拂拭,勿使惹塵埃,這個動作很具體吧!念一句佛號,擦一次心,念二次佛號,擦二次心,念千遍,念萬遍。掃除塵垢,就像周利槃特一樣,一直掃,一直擦,念佛很清楚哦!那這樣念佛,感覺就比較具體,比在數佛珠還具體化。從這個理論,就會得到第二個理論「善護念」,透過念佛,好好的來照顧自己的心,就叫做善護念,這就是念佛的理論。

一心稱名的方法:有念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天。

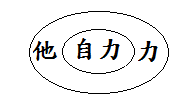

念佛:念佛有自力、他力。「聞是觀世音菩薩,一心稱名」這二句就是聞、思、修,叫做自力。他力,就是佛力。就是靠佛菩薩。真正的佛弟子,不論學任何的法門,包括不論學任何的學術,世間法一樣,出世間法也一樣,假設沒有自力,都不會成就。他力是建立在自力,只要是真正的修行人,佛菩薩及龍天護法自然都會保護。所有的東西都要自力,才能天助,離開了這個自力,學佛就是一種信仰跟迷信,不能這樣學佛。原則上會掉入二種陷阱,一種會掉入他力的陷阱,而不懂得自力自強,表面上在潛意識認為我也是有自力跟他力,看你自己,自己去注意看,有時候很依賴阿彌陀佛,所以有時候很懶散,就阿彌陀佛這樣念下去,自己都不長進,像這樣的概念,就是不知不覺,然後就會停留在這種概念。你什麼時候才會發現呢?還有掉入另一種陷阱,完全就要靠自己,然後甚至不太相信他力。這樣也不好,學佛除了理性,還要有真正宗教的情操、信仰,這二種都要有。不能夠說也完全排斥他力,這樣也不行。這樣的話,在你的潛意識,也是否認佛菩薩。事實上,二個概念都要同時具足,所以為什麼包括學禪的人還是會教人家念佛,不是沒有道理的,這叫做自力跟他力,這樣大家要清楚。

在打坐的時候,我給的建議是這樣子,靜態修行,坐下去之後,還是先念佛,從易行道下手。比如說,坐著念觀世音菩薩,一直念,念到心定下來。多久才定下來?看自己,不一定,可能念十分鐘就定下來,也有可能需要一個小時才定下來。念到定下來的時候,接著開始思惟觀世音菩薩,能觀的是我的心,所觀的是境。現在能觀是我的心,所觀是我在念佛。我心觀察念佛,能觀所觀,這一顆心在觀念佛,觀,慢慢思惟。接著,觀得到一個答案,這一句佛號是從心念出來的,沒有這一顆心,就沒有這一句佛號。這個時候可以直接觀心就好了,是不是又繞回來直接觀心而已。沒有這一顆心,就沒有這一句佛號。觀到之後,就把佛號放下來。只觀這一顆心,觀,觀到最後,這一顆心根本了不可得,無心可觀,諸法無我。這個要多久,才能達到那個感覺?看你自己,我們在上課講的是理論,「諸行無常,諸法無我」,我們上課是這樣講。但事實上,你的這個「我執」並不會突破,因為你只在上課,但是你透過觀,既然是這顆心在念佛,這一顆心到底在那裏?是怎麼運作的?有這一顆心嗎?既然有這一顆心,這一顆心到底在那裏?既然沒有這一顆心,為什麼能運作?觀察,觀察到最後,然後自己突破。從剛開始在念觀世音菩薩,叫易行道。念到最後靜下來的時候,開始觀,能觀所觀,叫做中行道。到最後去察覺心,他到底是怎麼回事?這叫難行道。這個不能用意識去推理的,不可以,一個人的打坐是不是有經過這幾個步驟?當然沒有錯,你常常第一關就被打下來了。為什麼?你念佛不見得心能夠靜下來,不然你就念到第二,能觀所觀,你在觀你可能就亂了,等於沒辦法。但是我已經把清楚的方法跟你講,這是靜態當中,你把他這樣串起來,這樣的話,針對這一句觀世音菩薩就會下很深很深得功夫,會下相當深的功夫,這個所講的,就是剛才所講的三個步驟,透過打坐,可以這樣觀。

一般人念佛都念一個,並沒有念六個。而且念一個,又都沒有全部去念,以為只有念阿彌陀佛就沒事了,這樣就叫念佛了。這個念你要把他改做「憶念佛」,這個憶不是回憶,這個憶就是思惟的意思。佛有十個名號,你可以憶念佛的十個名號,可以從十個名號當中去明白佛的功德、他的殊勝、他的慈悲、他的偉大。也就是說你真的在憶念這一尊佛,不論這一尊佛是誰,你就要憶念。現在注意看,比如說,現在單念阿彌陀佛,這樣念,不容易感動,這樣念,也不容易產生效法阿彌陀佛,這樣念,會效法阿彌陀佛嗎?不是效法阿彌陀佛,你是依賴阿彌陀佛,是不是?不是說我要學習阿彌陀佛?看你那個心,我們有那種心、那種氣度?沒有。這樣念阿彌陀佛,縱使讓你念上去,我看也是下品。我們念這一尊佛的目的就是要學這一尊佛,念釋迦牟尼佛學習迦牟尼佛,念觀世音菩薩學觀世音菩薩,念地藏王菩薩學地藏王菩薩,要這樣,要以這種心態來念佛才對。這樣就百分之百不會錯。透過憶念,比如說,念阿彌陀佛,開始就想到法藏比丘就出現了,他在過去是怎麼樣的?怎麼修行的?然後法藏比丘他放棄了王位,接著來出家,之後,他又觀察十方的淨土,接著他發四十八願,當你能夠知道阿彌陀佛發第一願是什麼?他這一願有什麼用意呢?他為什麼這樣發呢?這四十八願原則上都是以眾生為出發點,有那一個願是以阿彌陀佛自己為出發點的?阿彌陀佛就是知道眾生想要什麼,就體恤眾生什麼。知道眾生的苦在那裡,也知道眾生的恐懼不安、憂悲苦惱在那裡,他都知道。所以發所有的願就是要滿足一切的眾生,才發這個願。你去了解,才能夠憶念這一尊佛。經典明明這麼說,只要有人念一句佛,佛光就會加被在那人身上,就可以減多劫的重罪,但是你相信嗎?你就是不相信。為什麼不相信?因為沒有進入狀況,當然不相信。那佛光有沒有照?有照。那為什麼感受不到呢?因為頭頂烏雲密佈嘛!所以有佛光,也照不到啊!就像太陽每天出來,但是有人就照不到啊!為什麼?那邊就有雲嘛!所以照不到。不要懷疑佛光加被,不用懷疑,這叫憶念佛。第一關了解這一尊佛,被他感動,也被軟化了,去了解他,不了解他的事蹟,怎麼有辦法被他感動呢?所以念起來就不會得力。

念法:有時時刻刻念法,有一天才能見法,才能看到法義,甚至一看就知道這個法是什麼,是十二因緣的什麼,是四念處的什麼,是四聖諦的什麼,是八正道的什麼,是六波羅蜜的什麼,我現在是什麼,這叫做「念法」。你說,師父,太複雜了,那你至少念三法印:「諸行無常,諸法無我,涅槃寂靜」,至少要憶念三法印,要時時刻刻憶念,舉個例子,比如說,假設我們現在在念阿彌陀佛,你在念下一句時,前面一句已經無常了,連那四個字,念到後一個字,前一個字也無常了,這麼快!所以根本沒有一個主體,諸法無我就現前,他只是緣起的現象,誰在念阿彌陀佛?我的受想行識在念阿彌陀佛,念到最後,突然之間進入一種狀況。我這樣講得很詳細了,念法要憶念法。

念僧:出家人是表法,表的是清淨。看到出家人就看到清淨,就看到遠離紅塵、就看到不染,但是那是表法。

念戒:念戒就是諸惡莫做,講話、行為,有沒有去造惡?也就是有沒有符合諸惡莫做?

念施:施就是布施,就是眾善奉行,法施、財施、無畏施。現在人常掉入這陷阱,念戒、念施根本就沒做,就專門只念佛,這樣對嗎?這一定是不對,而且念佛,只會念,不會憶念,所以這樣念佛會得力嗎?如果佛法只是這樣講的話,這樣佛法有殊勝嗎?這樣會開你的智慧嗎?不會,所以這二個是要具備的。

念天:在《阿含經》裡面的意思是說,當有的眾生他不想修解脫道,既然解脫道不想修,菩薩道就不用談了。他只希望得到人天福報,就教他念天。念什麼天?他透過這樣修行,往生就可以生天,這叫念天。你想發願往生極樂世界,就會念極樂世界;想發願往生彌勒淨土,就會念彌勒淨土。就是常常要憶念你想去的地方,或是東方琉璃世界。我現在講的天,講的就是淨土,你想去的地方。