上個禮拜談到生命的現象跟作用,今天要談生命的本體。

二、不識本心

五祖謂惠能曰:「不識本心,學法無益。若識自本心,見自本性,即名丈夫、天人師、佛。」

不識本心的意思就是不了解自己。五祖弘忍大師跟六祖惠能講過一段很重要的話:「不識本心,學法無益。」這八個字對我人生的啟示實在是相當的大。我過去在社會上工作,一有空,我都會到圖書舘或是書局裡看書。為什麼我上班的時間常常跑圖書舘、跑書局呢?因為那時我在當業務員,我只要CASE成交之後,其餘大部分的時間都是我自己的時間,那時候我沒把重點擺在事業上。年輕時我一直對人生覺得很迷惑,所以我一有空就在圖書舘裡看書,在圖書舘裡東看西看,反正什麼書大概都看,直到遇見《六祖壇經》。剛開始看覺得它好像在講故事,慢慢看,覺得它裡面道理講得很好。第一次看到「不識本心,學法無益。」這句話之後,我以後看書再也不東看西看了,因為這句話告訴我一個很重要的關鍵:不了解自己,學什麼都無法受益。

只要你還沒大徹大悟,你對自己的了解是很表面的。比如說,你可能了解自己有什麼樣的優點、缺點;或是自己的血型、星座、八字、紫薇,你會從這些表面的東西去了解自己。我相信在座的諸位,你們應該也是很好奇,你們也常常去研究自己,但研究了老半天,對自己的了解還是很表面,不能很深入知道,為什麼自己是這個樣子。我不管你是什麼血型,什麼星座,什麼四柱,也不管你是什麼命盤,反正你都會胡思亂想。該想的不想,不該想的亂想,真的叫你想,你又想不出來。總之,就是對自己太不了解,不了解自己生命到底是什麼樣的一個狀態。

「不識本心,學法無益」,從狹義的角度講,針對學佛的人講,就是不了解自己,你學佛法不了解自己,不但你自己沒辦法受益,別人也不能受益。從廣義的角度講,一個不了解自己的人,他這一輩子學什麼其實對他幫助並不大。你會覺得很懷疑,為什麼不了解我自己,無論我這輩子學什麼,對我自己的幫助並不大呢?我請問這位同學一下,你現在在學什麼?「我現在在學程式設計」「你學程式設計要幹麻?」「工作上很多方面都可以用得到!」工作上用得到,那工作上用到之後呢?「做事的效率會比較高!」效率很高之後呢?「可以賺更多錢!」賺很多錢之後呢?「可以輕鬆過生活!」你講這句話會不會很心虛呢?賺更多錢之後,到底是更輕鬆過生活呢?還是讓自己的生活過得更累呢?這就不一定。我先把這個答案作個釐清,你剛才講說可以賺更多錢,所以就可以過更好的生活對不對?它有沒有一個定義?也就是說,你這樣講是不是絕對的?「當然不見得!」當然不是絕對的,因為現在很多有錢人也過得並不快樂,不幸福,不自在。那為什麼要學這個?「因為人活著總是要學習!」那要先學什麼?「認識自己!」

在你還沒學佛之前,不論你做什麼,你這輩子辛辛苦苦地打拼賺錢,但有個問題是你始終不能解決,是什麼問題呢?只要不了解你自己,你不知道你人生到底在幹麻?「我人生一定需要這個樣子嗎?我不這樣子可以嗎?」一般人都知道一個概念:「我賺錢一定不要變成錢奴才!」這句話是什麼意思?也就是說,他賺錢他一定要去明白「錢」是什麼。你現在到處去問人家:「錢是什麼?」他一定會莫名其妙的問你說:「奇怪,你怎麼會不知道,你怎麼問我錢是什麼?」那我現在來問同學,錢是什麼?「工具!」錢是工具!那你的身體是什麼?「也是工具!」也是工具,那你憑什麼去用這個工具?假設你對生命不了解,憑良心講,我們是不太願意無條件,把我們辛辛苦苦一輩子所賺的錢去幫助別人,我們一般人做不到。如果是一百塊、兩百塊沒問題,但是叫你將畢生所得捐獻,我相信一般人做不到。但是我們在報章雜誌卻常常看到有一些人,比如說老農民,甚至是在撿破爛的人,他辛辛苦苦撿那個破爛,他還可以一口氣捐兩百萬。他可能沒什麼錢,但是他能夠把這樣的金額捐出去,他到底在想什麼?這樣的人我們讚歎不已,但問題是,這樣的人他還不見得了解他自己。

讀這麼多書做什麼?賺這麼多錢做什麼?或是,幫助這麼多人要做什麼?這些問題表面上它都不相干,但其實它只有一個問題,什麼問題?「我到底在做什麼?」當你了解了自己之後,你就知道你到底在做什麼?但是當你不了解你自己的時候,你會不知道你到底在做什麼?譬如,你為什麼要去上班?你為什麼要創業?或是你為什麼來信宗教?關鍵在「你到底了不了解你自己?」你賺那麼多錢不見得會快樂、幸福、自在,真正的答案是「因為你不了解你自己。」

了解自己有什麼好處?第一,我知道我的需求;第二,我可以知道我的障礙。只要你越了解你自己,你就知道你在做什麼?你越了解你自己,你的障礙就會越來越少。這個部分你可以一步一步探討,我們會深入來談這個問題。但是你用什麼方式來了解你自己呢?甲:「觀察別人!」乙:「觀察自己!」你們兩個分明在打擂台。你怎麼觀察別人?甲:「看別人的起心動念!」乙:「我會從我的生活、工作,還有跟人家的應對。」觀察別人一定要返觀自己,當觀察自己遇到瓶頸時可以觀察別人。別人是自己的一面鏡子,照鏡子只是要看清楚自己。照不照鏡子,自己決定。怎麼觀察自己,沒有標準答案。但問題是你用什麼方式來觀察你自己呢?先講學佛觀察自己的方式,第一個方式是「照見五蘊皆空」,就是觀察五蘊,從五個角度,觀察色,受,想,行,識;第二個方式,可以透過修四念處,「觀身不淨,觀受是苦,觀心無常,觀法無我」;第三個方式,可以觀察三法印,「諸行無常,諸法無我,涅槃寂靜」;第四個方式,可以直接觀察「緣起性空」;第五個方式,觀察六根接觸六塵產生六識,就是觀察十八界。現在講的這些是學佛觀察自己的方式,假設這些方式你可以觀察自己,你就用你熟悉的那種方式來了解你自己。

一般人都怎麼觀察自己?一般人都先察自己的優點跟缺點,還有觀察自己的脾氣跟個性。那我們現在開始來談這個問題。這位同學,她年輕的時候就開始修行。但是修行怎樣才能進步呢?你現在是不是凡夫?「是!」沒關係,你現在是凡夫,但是你有一個目的地,你的目的地叫做成佛,那你修行的路已經走幾十年了,你現在走到哪個階段?「不斷的學習!」你現在是不是一直往前走?「是啊!」那我現在告訴你一個答案,它永遠沒有終點,就是永遠學不完,這時候你怎麼辦?你有沒有察覺到有什麼問題?這樣不斷的往前跑,會不會累?一直往前,沒有終點,沒有希望可言,你怎麼辦?我現在意思就是說,不要從這個角度思考。你現在有沒有辦法真正的幸福?「應該也沒有很不幸吧。」她現在算是普通,她的終點站是幸福。那你現在走到哪一段?「不能夠說走到哪一段。」對啊!不能說走到哪一段,那你現在什麼狀態?你現在還是普通?「對呀!」你現在富不富有?「知足!」你按照這個模式,無論你現在是什麼狀態,其實你都一直往前跑。但是我告訴你,你這樣會很累,你們對人生的道路不可以這樣看,這樣會很累。

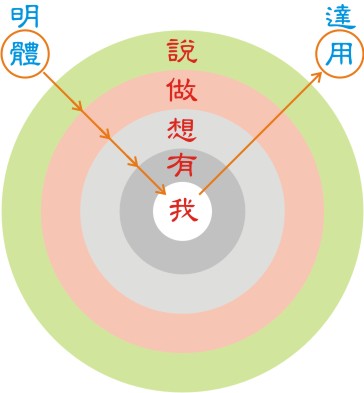

再用一個佛學的名詞講解,比如這個叫做凡夫,這個叫二乘人,這個叫菩薩,這個叫佛,你也是按照上面講的,一直往前跑的模式在看對不對?你不要那樣看。舉個例子,這個圓圈就是「我」,什麼叫做進步呢?什麼叫做你的程度越高呢?越了解自己程度就越高。我越了解我自己,我的煩惱,我的障礙,我的掛礙,就會越來越少;相對地,我的智慧,我的快樂,我的幸福,就會越來越高,從頭至尾都沒有離開自己。就是不斷、不斷地了解自己。修行要擺在這裡,不是一直往前跑那樣擺,不要那樣擺,你跟著跑會很累。你想要越知足,你就要越了解自己。知足沒有定義,唯有越了解自己才越知足。

一樣的道理,凡夫也是我,那佛呢?佛也是我啦!那什麼叫凡夫呢?「不了解自己的人!」對!你講得很好,不了解自己的人當然就叫凡夫。越了解自己的人代表對自己清楚,就等於對別人越了解,就等於對這個世界很清楚了解。所以修行的角度,請你把它擺好,就是我越來越了解我自己。直到我徹底的了解自己的那一天,你就圓滿了,所以修行要從這個角度來體悟。

但是我看到很多的同學的修學過程,修到最後自己沒有把握。譬如,你過去的修學方式,有沒有從這個角度?「沒有!」你覺得哪一個比較踏實?「這個比較踏實!」我們都是怎麼修?我們都是一下子誦經,一下子念佛,等一下又跟人家學打坐,再等一下跟人家參加禪修,不然等一下打佛七。我不是說這些東西不好,這些東西沒有問題,問題是,你知道真正的道理在哪裡嗎?就是我越了解我自己,只是這樣子而已。你當然可以參加一些共修,參加一些禪修,這些都沒有問題,問題是你要透過這些方式去更加了解你自己。

你有沒有越了解你自己?如何才能夠了解你自己?我們現在開始來談這個問題。大家在一起這麼久了,我從頭到尾所講的法,都是頓悟還是漸修?「頓悟!」那你們問的問題都是什麼?「漸修!」從一開始到現在你們都一直跟我唱反調,你知道嗎?我講法的核心從頭至尾都是頓悟的。《六祖壇經》「法本一宗,人有南北,法即一種,見有遲疾;何名頓漸?法無頓漸,人有利鈍,故名頓漸。」及「善知識,法無頓漸,人有利鈍。迷即漸契,悟人頓修。自識本心,自見本性,即無差別,所以立頓漸之假名。」知道我在講什麼嗎?

先從漸修的角度來談。漸修第一個角度「說」,「說」的意思就是,你平常都在說什麼話?你已經講了一輩子的話,但是你知不知道你到底是在講什麼話?你平常講話的內容大概有幾項,我幫你歸類,你們講話不管講什麼話,內容不會離開四大類,第一類是傷害別人的話,第二類是傷害自己的話,第三類是利益別人的話,第四類是利益自己的話,這四類就把你這輩子講的話都歸類出來。你活一輩子你知道你在講什麼話嗎?你為什麼會講那些話?你知道為什麼嗎?還是那句話:「因為我不了解我自己!」我舉例說明,傷害別人的話因為你們已經很習慣了,所以不用我舉例,你們更習慣講一種傷害自己的話,比如「師父,我業障深重啦。」「師父,我學這麼久,我是小根小器。」「師父,我沒有用啦,我不可能,我不行的啦!」有沒有?傷害自己跟別人的話不用演練,因為你們很習慣,你們反而很不習慣講利益他人的話。來,你講一段話來利益我一下,「師父您講的佛法都是實用佛法。」既然你已經舉例了,我不舉例就不好意思,我講一段利益我自己的話好不好?「你剛才講那一段話我接受你的讚美,我也覺得我是這樣的人。」但是,這四大類你有研究過嗎?也就是說,你這輩子為什麼會這麼說呢?這四大類又分兩種,我們上個禮拜談到生命怎麼去展現,生命會展現的人是善用,不會用的人叫做錯用。我們傷害別人最快、最直接的,莫過於語言。專門講傷害自己跟傷害別人的話,就是錯用,就是錯用你的生命。善用生命的人,就是講利人跟利己的話,這叫做善用。我為什麼要從講話開始來談起呢?因為講話是你時時刻刻表現於外的東西,你為什麼會講這些話?因為你的內在是那樣的內在,所以你才會講那樣的話;你要了解你是誰,你就要聽聽你講什麼話?你只要聽聽你講什麼話?你就知道你大概是個什麼樣的人?

第二個角度是「做」,你平常都在做什麼?你平常在做什麼你可以歸類出來嗎?我跟你提示一下,你平常都在做傷害別人的事,傷害自己的事,利益別人的事,還有利益自己的事,這四大類好不好用?很好用。我上的課都可以提綱挈領,不管你怎麼變,你都不會離開這個法則。

第三個角度「想」,你有沒有覺得越來越難?就是你越來越難了解你自己在幹嘛。你自己在說什麼你還可以用錄音機錄起來,你自己在做什麼也可以用攝影機錄影起來,那你自己在想什麼你要用什麼做記錄?你平常都在想什麼?「胡思亂想!」你打坐的時候有沒有觀察你自己在胡思亂想?有沒有找出為什麼胡思亂想的原因?我這樣談,你就察覺到,你要了解自己真是很困難。我現在講的東西,你不是聽課聽過去就算了,我只是跟你拋磚引玉,你自己要去了解你自己。

現在做一個簡單的總結說明。其實前面三個談的就是身、口、意,說是口,做是身,想是意。我們身口意都會進行四個事情,就是傷害別人、傷害自己;還有利益別人,利益自己。但是身、口、意三個,最重要的是哪一個?意!就是你在想什麼?下面我要跟各位詳細來談你在想什麼?至於怎麼樣,你自己去觀察。

害人的想法是什麼樣的想法呢?其實你心中有害人的想法,已經是對你自己不利的,我只是勉強切割來跟你作說明。簡單跟你提醒一下,你心中有害人的想法,你心中一定有怨。你心中怨恨這個人,你的潛意識一直在怪罪別人,這個念頭其實已經傷害自己了。第二點,你一定有嫉妒的念頭,你在嫉妒誰呢?你在嫉妒比你優秀的人,你在嫉妒遭到寵愛的人,這個嫉妒也傷害了自己。第三點,你的內在一定有輕視別人。別人比我好,我會嫉妒他;別人比我差勁呢?我會瞧不起他,我們內在是這種狀態。第四點,你的內在一定有排斥別人的念頭。有個同學跟我這麼講,他說他過去很怨恨一個人,但現在已經把這個怨恨放下了,只是很不喜歡再看到他。這樣有放下嗎?你要清清楚楚地看到你怎麼怨?你看得很清楚,看到直到它消失為止,不然這樣的概念,它一直停留在你的內在,你真是很苦。要知道傷害別人的第一個受害者就是自己。

傷害自己:有求的心。我們更深入來談傷害自己的概念,講一個傷害自己的概念,「輕視自己!」你輕視自己也是傷害你自己。再講一個,「我是個沒有用的人!」你剛才講的也是輕視自己,如果我現在問你,你才開始要想,就代表說什麼?代表我們平常都沒在看自己起什麼念頭?再講一個,「心胸狹窄!」要講細膩的話,東西很多講不完啦,我還是直接講幾個重要的概念。第一個概念,只要你內在有「有求的心」存在,這個有求的心,它永遠會讓你沒辦法獲得平靜。不管你求誰,你求任何人、事、時、地、物,你求什麼都一樣,你求喜歡的人來,求不喜歡的人去,求順境來,求逆境去,求健康來,求疾病去,只要你內在有「有求的心」存在,你都會很苦。有求的心是我觀察過最苦的心,沒有比有求的心更折磨人。就像我們現在在這邊學,我們求開悟,求開悟它又不開,求他也不開,真是折磨人。你們知道我對你們有什麼要求嗎?我對你們只有一個要求,就是上課不要遲到。光是這個要求就不見得能夠滿足,我很苦啊!所以你跟我,「同是天涯淪落人,相逢何必曾相識。」

傷害自己:內心的恐懼。觀察我們內在還有那一個概念在傷害我們自己呢?內心的恐懼!內心的恐懼一直在傷害我們自己。白天有白天的恐懼,晚上有晚上的恐懼;遇到別人對我好,有別人對我好的恐懼,遇到別人對我不好,有別人對我不好的恐懼;遇到認識的人,太親近也是一種恐懼,對我太疏遠,也是一種恐懼。你聽到我膽子比你們小,你們很高興對不對?原來我這麼沒有膽,原來你只有怕鬼而已,而我怕的那麼多。你沒有感覺你內在的恐懼在壓迫你嗎?你沒看到嗎?好像我的內在最複雜,而你們都沒事情。大家越認同,就代表你越了解你自己,你都沒有反應,就代表你根本沒有在了解你自己。

傷害自己:在意的東西。第三個傷害自己的概念就是我在意的東西它最折磨我。有的人他最在意他的自尊心,我不知道你的內在到底是怎麼樣?今天上課,不是想分析給你聽,我只是要引導你一步一步地去認識你自己,而不是只是聽我的分析。你要一步一步不斷地去了解你自己。

今天談這三個部分,歸納起來會得到一個答案,就是我已經知道我的身口意在做什麼?一個人只要知道他的身口意在做什麼?其實這個人已經是相當不簡單的人物了。

第四個「有」,它有很多的意思,這個「有」的意思就是,你已經了解你的身口意了,最後,在我生命當中,我還有什麼障礙嗎?我還有什麼疑惑嗎?我還有什麼疑惑這一點很重要,譬如,你對你的人生還有什麼疑惑呢?你對佛法還有什麼疑惑嗎?多多少少都有。但是如果你自己沒有透過這樣的整理,你會看不到,其實你有很多東西是你還不了解的。所以這個「有」的意思就是,我還有什麼障礙嗎?我還有什麼疑惑嗎?如果再勉強再講一個,我還有什麼執著嗎?

很多同學的親人即將往生,同學會常來問我:「師父,我應該跟我的親人講什麼?」我常常跟他們講說,你應該去問你的親人,他內在還有什麼東西是他放不下的,你讓他好好地說,然後你盡你所能替他完成。你不要等到自己要往生之前,才告訴你親人。你告訴你親人幹嘛?這個問題是我現在就要知道自己還有什麼東西是放不下的,而不是即將往生時,去告訴別人,讓別人來幫我完成。其實即將往生的人這個時候講的那些掛礙,他自己也沒辦法講得很清楚,這個時候他講的都是「事」,是很表面粗淺的東西,他內在更深的東西他自己也不知道。所以第四點講的「有」,就是要讓你整理你身口意的落網之魚。什麼東西是你不知道的,你應該把它整理起來,最困難的就是這一個!

談到這裡,你還不用高興,因為真正的問題你還沒突破,你還沒識自本心。我在說什麼?我在做什麼?我在想什麼?我有什麼掛礙執著?最後,真正的問題就是識自本心這個問題,這個問題不突破,你還是凡夫一個。那這個是什麼呢?大家都上過佛法,所以大家可以肯定一個東西「什麼是我?」依佛法的角度來說,五蘊是「我」,那「我是什麼?」這個不要講,因為我講了會障礙你,所以我不要講。從這邊一直到這邊,叫做明體,也就是說,我終於明白了生命的本體。明白了生命的本體,我才能夠達用,我才有辦法通達地運用它來展現我生命的妙用,這叫明體達用。

談到這邊,不知道諸位有沒有問題呢?「師父,什麼都可以問嗎?」當然可以問。「跟這個不太相關也可以問嗎?」問!「師父可否簡單跟我們解釋一下第七識跟第八識阿賴耶識」,我直接回答你八識:前五識「是什麼?」,第六意識「想什麼?」,第七意識「執著什麼?」,第八意識「有什麼?」。」

再作個簡單的譬喻,照相機假設要照這盆盆景,盆景就是盆景,這是前五識;第六意識就是你拿著照相機的人。你會照花開還是花謝?學生:都可能照!師父:都可能照?你已經那麼超越了?一般人會照花開還是花謝?學生:花開!所以,這叫第六意識,因為有花開也有花謝,但因為你第六識的分別,你覺得花開比較漂亮,所以你就是要去照花開。而當你瞄準花開的時候,你就按下快門,你為什麼按下快門?因為你執著它,你要把這個美好的景像留起來,所以你把快門按下去,這叫第七意識。按下去之後呢,第八意識就是底片,底片本來沒有花開,你按下去之後,底片就進去了,就有花開的一個像,這就是我講的五、六、七、八識。

要問自我觀察有沒有這個問題。「師父說要明體才能達用」是!「那在我們還沒有明白之前,我們要怎麼善用呢?」在你們沒有明白之前,那就盡量用好一點。上禮拜有教過六度,六度就是妙用,但是我說六度要執行一定要有般若,沒有般若,六度實在是不太好用,所以我只能夠跟你講,你就盡量用,什麼叫盡量用?因為你有雜質。我現在在上課有沒有雜質?當然有啊,我雜質很多,我看同學上課不聽話,我粉筆就很想丟過去。我這樣講的意思就是說,這個東西我沒辦法替你悟,你要自己去修,我只能夠告訴你修行的方向跟修行的角度去了解自己(《道德經》說:知人者知,自知者明),是這樣修,而不是跑出去修。

我們之前談到「不識本心,學法無益」,所以你應該去認識你自己。好,那你現在注意看,那生命的本體是什麼呢?接著五祖這麼講「若識自本心,見自本性」這個「本性」就是「心性本空」,如果你認識你的本心的時候,你就可以看到你心的本質是空性。當你見到心的本質是空性,你就是一個悟道的人。接著「即名丈夫,天人師,佛!」這個丈夫就是「調御」丈夫,我已經可以降伏我自己了,而不是說你可以降服別人(《道德經》說:勝人者有力,勝己者強)。可以降伏自己的人,這樣的人他可以當天上人間的老師。佛的意思是覺悟,他是一個覺悟的人。

三、唯傳本心

五祖曰:「自古佛佛唯傳本體,師師密付本心。」

識自本心

生命的本體--不斷的緣起

真空不空

妙有不有

諸法實相

緣起性空

講義第三點「唯傳本心」。五祖弘忍他講過一段很重要的話,他說:「自古佛佛唯傳本『體』,師師密付本『心』。」那心之相是什麼?生命的現象;心之用是什麼?生命的作用;心之體呢?生命的本體!體、相、用,這樣了解嗎?好,我們現在就直接講這個心之體。有喝咖啡的請舉手?來,你現在有喝咖啡對不對?咖啡有沒有加水?你喝咖啡的時候,你還知道水的味道嗎?你有沒有喝茶的習慣?「有!」當你泡烏龍茶的時候,你還記得水的味道嗎?有沒有喝過牛奶?「有!」當你喝牛奶的時候,你還能夠感覺水的味道嗎?你知道我在說什麼嗎?在說體對不對?你領悟到什麼?水!對不對?現在,如果有人跟你講說水的味道是淡淡的,你可能不承認,因為你已經忘記水的味道了,你只能講:「沒有....咖啡是苦苦的!」水的味道你已經忘掉了,說不定你會講說:「沒有,沒有,它是苦苦甘甘的!」因為你現在忘記水的味道,只有茶葉的味道。說不定你現在也會覺得說:「沒有啊,這個就是甜甜的,很潤喉啊!」你現在講的是牛奶的味道,不是水的味道。你知道我在說什麼嗎?我們都已經忘記水的味道了,那個水,就是生命的本體,生命的本體沒有味道!但是沒有水呢,你不能泡咖啡,不能泡茶,你也不能泡牛奶,但是你已經忘記了,你還記得那個滋味嗎?你可不可以感受到那個滋味呢?

我不知道你有沒有這種經驗。有一次,我早上起來,到處在找眼鏡,找了三分鐘之後,我居然發現到,眼鏡早在鼻樑上了,但是我找了三分鐘。我突然覺得生命的本體我都不知道,但是它本來都跟我在一起,但是為什麼我不知道它呢?我拼命在找它,就是找不到它。生命的本體到底是什麼?《心經》說:「照見五蘊皆空,度一切苦厄。」佛教的「空」這個字很難懂。「真空不空」是什麼意思?就是你們念的《心經》的那一段話「色不異空,空不異色;色即是空,空即是色。」這位同學,你上來一下,因為你會畫畫,你來畫一下,你畫梅花,先畫梅花的骨架就好,再畫還沒開花的梅花。他現在畫的這個梅花還沒開花,它叫什麼花?梅花!注意聽,還沒開花的時候就叫梅花。過一段時間開始開花,畫花開,梅花開,它叫什麼花?也叫梅花。好奇怪,還沒開花叫梅花,開完花也叫梅花。畫花謝了,花謝了叫什麼花?也叫梅花。你們悟到什麼?你本來就是梅花,不需要再去求梅花,我們從頭至尾都是梅花,但是你們都還想成為梅花,真是好奇怪。

知道我在說什麼嗎?你從頭至尾都是,不管你在任何階段,你本來就是那個樣子。它會展現,它會不斷、不斷地展現,為什麼可以不斷地展現生長、開花?為什麼開完花之後又謝了呢?代表它根本沒有阻礙。沒有什麼東西在阻礙著它,所以它能夠自由地生長,自由地開花,然後自由地凋零。但是,我們一般人都看到什麼?都看到花開跟花謝,但是都沒看到空!

生命的狀態:包容一切;創造一切;不執著一切。

你有沒有看到空?這個「空」是什麼意思?再作一個形容,這是一個虛空,請問一下,虛空當中有沒有白雲?有沒有山河大地?虛空可不可以容納山河大地?可以容納啊!我現在正式告訴你答案了,生命的本體,它可以包容一切。為什麼可以包容一切?因為它是空,它就像虛空一樣,所以可以包容一切。但是你不要掉入一個陷阱哦,你以為它空,然後你就以為它沒有。它不但可以包容一切,它還可以創造一切,但它不是沒有。如果你沒辦法看到這個,你就看看外面的虛空。我們的生命可以包容一切,創造一切,你只要好好看虛空,你就會看到它!它可以包容所有的一切。它創造一切的森羅萬象,所謂天啦!地啦!人啦!它創造了這一切,這一切呢!又不會障礙到它。所以它創造了一切,又不會執著它所創造的這一切!我幫你歸納出三句話,第一句話,它可以包容一切;第二句話,它可以創造一切;第三句話,它不執著一切。這是你生命的狀態,你看到了嗎?像不像是在說《道德經》「生而弗有,為而弗恃,長而弗宰」的意思?

生命的本體是徹底地空,所以叫做真空,但是它可以創造一切,所以叫做不空(妙有),真空不空(真空妙有)。但是你不要誤會,凡是被創造出來的東西,就不是真實的。所以創造出來的就叫做妙有,妙有是什麼?它不是真實的,它是徹底的空(妙有真空)。所以生命的本體可以包容一切,可以創造一切,它不是沒有,但是凡是被它所創造出來的東西,都不是真實的。

「諸法」就是這宇宙的一切,無論小至微塵,大至整個世界,都叫做「諸法」。而它的真相是什麼?它的真相就是這四個字「緣起性空!」所有一切的東西都是因緣合和而生起的,因緣合和而生起的必然都是空無實性,「緣起性空!」這個性空就是真空,這個緣起就是什麼?當然就是不空(妙有)!你看我的註解,生命的本體叫做什麼?不斷地緣起!我第一次寫這個,有個同學跟我說:「師父,不是『不生不滅,不垢不淨,不增不減』嗎?」你解釋的是背書的性空,我解釋的是體悟出來的不斷地(性空)緣起。

這個「心體」是所有的祖師、大德,歷代所有的成就者,他傳的就是這個,佛法主要講的重點就是講這個,我們每節課也都在講這個,只是我變來變去,道理就是這個樣子。