禪本來是很直接了當的談心!因為我們不了解自己的心,所以教你要悟,但你悟不了所以就叫你修,那因為不知道怎麼修所以才教你要學,那因為要學習所以才有人教,所以教導真正的目的只有一個,要你認識自己的心。那如果你一直不認識你的心,我們就退而求其次,東講西講,所以才會這樣繞了一圈,最後還是講那個心。這個心那你要悟,那你要用什麼方式悟?方便說,你要透過修行,要透過學習,這都是方便說。

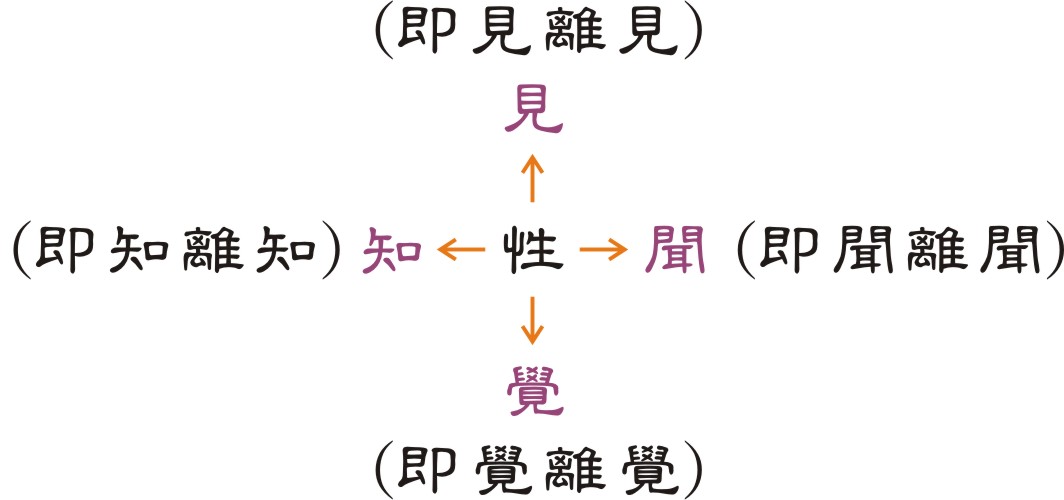

故學道人唯認見聞覺知施為動作,空卻見聞覺知,即心路絕無入處,但於見聞覺知處認本心。

我們今天為何而迷呢?那又為何能悟呢?今天的重點要從這邊來講。比如說,你是什麼人?是一般人還是學道人?「我是迷的人」。你現在還是迷的人,你願意當學道人嗎?我們雖然是迷的人,但是我一念,這一念就是一個關鍵。我常這麼講,你是要玩真的?還是玩假的?「玩真的」就是說,我既然來學佛法,我就是要見性,這叫玩真的。那什麼叫「玩假的」?我來聽聽看,這叫玩假的;或是說,反正就是這樣聽啦!看有沒有機會這樣再說,這叫玩假的。六祖說:「一念迷,佛是眾生;一念悟,眾生是佛。」你現在是佛還是眾生?「是佛是眾生,亦無一眾生。」這個叫做理論。換你問我,「請問師父是佛還是眾生?」我自己決定!我講話中不中肯?我講的是理論嗎?自己決定!這個道理沒有很深,這個是你要老實面對你自己,那你現在決定做什麼呢?

故學道人唯認見聞覺知施為動作,一個真正的學道人,要認識「見聞覺知」。我們六根接觸六塵,產生了作用,這些作用就叫做「見聞覺知」。除了「見聞覺知」之外,還有我們日常的思維、動作,我們平常的舉止行為。這個就是佛性的展現與作用。這些作用有問題嗎?這些作用沒有問題,在聽課就是作用,在上課也是作用,在上班是作用,下班也是一種作用。打坐是一種作用,念佛也是一種作用。但是沒有學佛的人有沒有作用?有,不認識佛法的人也有作用。一切眾生,有心必然有作用。黃蘗禪師現在教我們要去認識作用,然後去體會那個本體,本體無形無相,你要從作用當中去回歸那個本體。舉個例子,我現在在講話,講話就是我的作用,但是我現在要知道是誰在講話?你在喝茶,喝茶是作用,但是你要知道是誰在喝茶?雖然說你現在是迷,但是你要知道誰在迷?有一天你悟了,又是誰在悟?一個修行人不怕苦,一個修行人不怕煩惱,但你知道苦,那就是一種作用,你知道煩惱,那也是一種作用。你要從見聞覺知那邊去回歸你自己啊!你要找啊!怎麼找呢?我們看很多禪宗的公案,禪師開示,有時候什麼話都不講,他就展現他的作用,然後給那個禪和子看,禪宗最有名的公案應該是從哪個公案開始?拈花微笑!世尊還沒說法的時候,拿了一朵花,這什麼意思?你自己去想,那如果我單純的想法,很簡單,這就是一個作用。誰在拿這一朵花?誰坐在下面微笑?誰?拈花微笑的公案就是這樣產生的,這個微笑比蒙娜麗莎的微笑還美!很多人都到羅浮宮去看蒙娜麗莎的微笑,我都在看拈花微笑。所以你現在要認得這個作用,這個作用哪裡來的?這個作用是善呢還是惡?「非善非惡,善又不善,惡又不惡。」如果你說非善非惡,那我就問你,你今天是造善業?還是造惡業?善業惡業還是你自己決定的,就看你怎麼用嘛!

今天來聽課,有的人聽了兩個小時的課,連一句話都聽不懂,這樣不錯,為什麼不錯?因為聽錯比聽不懂更糟糕。假設兩個小時有十分的法義,你聽幾分?我當然希望你能聽十分,但是不可能,為什麼?因為你沒有「如是我聞」。「如是我聞」的意思就是歸零,沒有任何的概念。因為你沒有歸零,所以沒辦法善用。歸零是無限!所以有時候我看到「如是我聞」這四個字,我感觸就很深。雖然我在上課,其實我很喜歡聽別人講話,包括其他法師在講課,憑良心講,我也很喜歡聽,包括不是法師在講,我也很喜歡聽,包括不是佛教的,我也很喜歡聽。我願意聽,我願意聽聽他對真理的看法,他對人生的體驗,他對生活的態度,他對生命的探討。憑良心講的,我願意聽。我也跟你們建議,我希望你們願意聽,就像我們禪心學苑的網站,因為已經成立十一年了,現在系統改變了,所以過一陣子禪心學苑要改版。既然要改版,過去的概念要全部拿掉,所以我就跟工程師講,我說:「禪,你不要以宗教的角度來看,禪就是自然,就是生活,就是單純樸質,就是平常心。你以這個概念去設計,而且我的顏色只要三種顏色,我要黑色,白色跟灰色,這三種顏色。」我為什麼要這樣講呢?也就是說,我們不要今天學了什麼,我們就認為自己學的東西最好,其它跟我們不同的學問,或是宗派教義就認為不好,對不對先擺一邊,先問問你的心,因為當我講你不對的時候,其實我就已經不對了,菩薩不應該有「我相」。這樣的概念如果大家不能領悟,如何能無心呢?叫你歸零,請你傾聽,你做不到,那你如何達到無心呢?

空卻見聞覺知,「卻」字原則上就是「不受」的意思。「空卻」最簡單的解釋就是說,你不應該執著,你應該放下。現在問題來了,我如何放下我的見聞覺知?我明明看到你,我明明聽到聲音,我明明接觸到外邊的世界,我明明有個想法,你如何叫我不執著我的見聞覺知呢?別人罵你,你會舒服嗎?「不舒服」,這個叫做聞,你一聽到馬上就不舒服。你眼睛看到有人很差勁,你會舒服嗎?「不舒服」。你只要一想到不舒服的事情,馬上就心情很不舒服。我們一般見到什麼?然後我們就執著什麼?那什麼東西最強烈?見、聞、覺、知,這個「覺」需要透過接觸,鼻子的嗅覺,舌頭的味覺,身體的觸覺。所以要修這個,原則上你可以找一項來修,也就是說,你看到不被影響,譬如說,你看到你的孩子不合你意,你的心情會不會被影響?「會」。這是屬於見聞覺知的什麼?「見」。你只要看到你的孩子的表現不符你意,你就會被影響。那我再問一個問題,如果你看到你的孩子表現得很好,你會不會被影響?「會」。講得很好。我們不論他表現好,表現不好,其實我都被影響,他表現不好呢?我不高興。他表現很好呢?我很歡喜。但問題呢?你都被影響,嗔心也起了,貪心也起了,平常心在哪裡?你已經失去了平常心!如何不被影響呢?關鍵在「即見離見」,「即見」就要「離見」。這個「離」就是不執著,聽到了不執著,那筆記有沒有抄了?抄了!這樣有用嗎?沒用!你這樣抄幾年了?「六十年了」。我一直解釋,你們一直抄,有用嗎?「沒有用」。我告訴你,一點用處都沒有。那如果這個不會,請問一下,談什麼修行?你修任何法門有離開這個嗎?這個不會你能離開紅塵嗎?你修任何的法,請問一下,有離開這個嗎?我現在講的不是理論,我現在講的是你日常生活,你日常生活會「即見離見」這個樣子嗎?會不會?「知道做不到」。知道,可是做不到,所以等於不知道,學道學這麼久,只學到不知道。在受持《金剛經》的同學舉手?受持《金剛經》不是早課念一遍,晚課念一遍,不是這樣的。那個只能講說,我每天讀兩遍《金剛經》,你會受持《金剛經》嗎?什麼叫做受持《金剛經》?就是你要依教奉行,二十四小時按照《金剛經》的教導生活,這叫做受持《金剛經》。那《金剛經》教我們怎麼受持呢?有一段最有名的話,六祖也是悟到了這一段話就大徹大悟,哪一段?「應無所住而生其心!」不要那麼快好不好,先講前面一段?「不應住色生心,不應住聲香味觸法生心」,好,這句話做得到,後面「應無所住而生其心」那句話才成立,前面這句話做不到,你會「應無所住而生其心」嗎?

這個見聞覺知,其實就是六根接觸六塵的反應,那六根接觸六塵的反應,如何「見色離色」,所謂「離色」就是不住,就是見色不住色。依此類推,聞聲不住聲,聞香不住香,「離」的意思就是不住,就是不執著。那你會說師父,很困難呢!我跟各位講一個訣竅,你先不要把它解釋成不執著,「不住」呢就是不停留。我們來練習,你起來,有沒有吹到風?「有!」風「住」還是「不住」?「不住」。有沒有聽到我在叫你?「有」。這個聲音住還是不住?「不住」。抬起頭來,白天有沒有看到天上的雲?「有」。住還是不住?「不住」。到溪邊有沒有看到地上的流水?「有」。住不住?「不住」。那簡不簡單?「簡單」。會了嗎?「師父,我有一個問題。」好,你說,「剛才師父跟同學對話的時候,比如說風吹來的時候風是不住,但是有涼涼的感覺,風吹來涼涼的感覺是身體的反應,這樣算不算住?」涼涼住還是不住?「住」。住在哪裡?「住在涼涼」。不是,我說停留那個時候?「他有感覺,比如說涼涼的感覺,因為有反應,那這樣算不算執著?」你被電電到,手會不會反彈?「會」。住還是不住?「有電的感覺趕快伸回來,那是住一點點。」你如果住,今天就不會坐在這裡了,你如果住,你就沒辦法坐在這裡了。任何的東西只要住,你就完蛋,風只要吹到你的臉,如果停在你的臉,你不是頭不見,那就是根本沒有風了;地上的水假設住,那個水就一定會發臭;天上的白雲假設是住,那一定不是白雲,那是畫的;如果我罵你,你一住,你就會抓狂。

為什麼你狂心不能止息?因為透過見聞覺知,你狂心能止息嗎?六根就好像是六個門,當見聞覺知進來的時候,都住在你的心裡,難怪你人生苦不苦?好苦哦!人生真是好苦!太苦了!為什麼太苦了?因為你都把那個六賊留下來了。我們家裡面有小偷進來,你不用擔心,我們最擔心的是小偷怎麼樣?不走。我沒跟你開玩笑,我講一個實例,在國姓鄉有一個道場,那個道場還蠻大的,道場裡面有裝監視器,有一天晚上做完晚課,差不多九點的時候,那個住持無意當中,看到監視器裡面有人翻牆進來,那個住持也很有智慧,就用擴音器跟那個人講說:「年輕人,這是寺院,這裡面也沒有什麼東西,你也不用翻箱倒櫃這麼辛苦,現在天色很晚了,所以你就走到哪裡,那裡有房間,你今天晚上就在那邊睡,明天早上起來,吃完早餐之後你再離開。」他就用擴音器跟那個人說。果然,既然住持這麼慈悲,天色也這麼晚了,那就不如留下來,結果真的那個年輕人就留下來,吃完早點之後從大門走出去。

小偷進來還是要出去,我們今天是小偷進來沒出去啊!六賊從六根進來就不出去了,難怪我們心不得清凈。《楞嚴經》裡面談過一個概念,旅館的老闆,他是常住,但是旅館來往的客人,卻是來來去去,如果客人進來都不走了,這個旅館的主人頭就大了。這樣你會了嗎?我這樣的譬喻你會了嗎?看到什麼就過去,聽到什麼就過去,接觸到什麼就過去,想到什麼就過去,你這樣會了嗎?我再舉例說明,早上起來,看到孩子還在睡覺,看到了,該做什麼你就去做什麼。來,你跟我打個招呼,「師父,晚安!」我不見得要回你話知道嗎?但是你看到了嗎?「看到了」。我不回你的話,你舒不舒服?「過去了」。這樣知道嗎?你看到說你跟我打招呼,我不回應,事實上你看到了,你不能說「我不知道」,你是知道的,但是看到了就過去。有沒有人說你長得很醜?「沒有」。大家都在騙你的啦!所以你聽到了對不對?「對」。聽到了就過去,那你的心是不是平常心?「是」。朋友欠我的錢,過去了,我一想到朋友欠我的錢,我就過去了。你只要一想到說,「哦!我護持師父也很多呢!」你只要一想到你就應該過去了,不然你會想在我身上得到一點甜頭,有什麼甜頭可以給你呢?只是拿當票給你而已。我現在講這個東西是理論嗎?實用。二十四小時當中你會這樣生活嗎?你會覺得這個道理很深嗎?自然界的道理就是這種道理,只是我們太不自然了。這個道理,法爾如是!所以所有的東西我只要一接觸,它何曾能夠留住。我講一個公案,趙州和尚去見南泉禪師,趙州就問南泉說:「什麼是道?」南泉跟他回答:「平常心是道。」趙州和尚說:「就這樣而已嗎?要不要清清楚楚?要不要明明白白地分清楚呢?」南泉就這樣回答:「知是妄覺,不知是麻木,道不屬於知或不知。」這裡的「知」就是見聞覺知的「知」。要注意這句話!你說知,那叫妄覺,你說不知呢?那就麻木不仁,形同草木。所以道不屬於知,亦不屬於不知。

你現在不是要聽理論,而是要去實踐。佛法貴在實踐,你應該去實踐,你每天去實踐「不住色聲香味觸法而生妄心」,時時刻刻看到你自己,只要一住,妄心就起。這樣的修行,二十四小時都在修,而且不用刻意用一個方法修。遇到任何的境界,任何的因緣,很清楚地看到,當下住還是不住?如果你會這樣,我就恭喜你,你要開始正式練習《金剛經》的受持了。佛法講八萬四千法門,八萬四千法門是方法,我剛才所講的「不住」,方便說就是一個方法。那佛說法四十九年,難道就只講這個方法而已嗎?不是,光是《金剛經》裡面就有很多的方法,譬如《金剛經》最後一段話跟你結論有六種觀法,你應該觀夢、幻、泡、影、露、電,你應該這樣觀察。那要不要觀六個?坦白說,一個觀過就過了,不見得要觀六個。問題是,你有這樣觀人生嗎?我舉例說明,我先談沒學佛法的人,沒學佛法的人他也會講:「人生如夢,人生如戲。」但是他有這樣看人生嗎?沒有。他會這樣講,但是他這一輩子假戲真做,都把夢當真實。那我們今天有學佛法,你現在講:「人生如夢、幻、泡、影、露、電」,你還多他講五個呢?但是你有這樣看人生嗎?請問一下,你是佛還是眾生?「師父剛剛講自己決定。」此一時,彼一時,你是佛還是眾生?「本來就是佛啊!」還在說夢話,你剛才不是說:「有,師父,我有觀如夢幻泡影」,你現在是在夢中?還是醒了?我們現在在上課是不是做夢?「活在夢中的話!」那你是佛還是眾生?「只是夢啊!」知道夢就好,不要在夢中說你是佛還是眾生。那請問一下,如果你醒了,那你是佛還是眾生?如果你醒了,醒了就醒了,醒了就好了,不要再說自己是什麼知道嗎?那個都是假名啦!

聽我這麼說,你會覺得:「按照《金剛經》的方式,如果我不懂『不住』,我不會『不住』,那我觀人生如夢可不可以?」當然可以啊!但是你觀人生如夢,我不知道你親不親切?比如說,你觀夢親切還是不親切?「親切!」我觀夢不太親切,夢這麼真實。那有的人是觀幻,只觀一個「幻」字,《圓覺經》裡頭有一句話:「知幻即離,離幻即覺。」《圓覺經》就觀幻,如幻三昧,知道幻,就覺醒了,當下就覺醒了。如果知道幻,就應該離了,離了之後,離相即佛。也不需要觀六個了,一個就好了。真的下功夫,一門深入,不用那麼多,就專門觀一個。

我過去常跟你們講說要觀無常,觀無常你容易懂那你就觀無常,無常就是幻。觀無常比較簡單,還是觀空?觀無常比較簡單。如果你覺得觀空比較簡單,你就觀空,觀空很直接。菩薩以空的智慧觀察世間,一切法畢竟空寂,一切只是假名,我過去在黑板寫很多的概念,無常、無住、無相、無念、無為,我說都一樣。你去查佛學字典都不一樣,那你知道我為什麼講都一樣嗎?「歸元無二路,方便有多門」,講這些就是要讓你不執著,切進去就是,重點都是如此。名相不一樣,般若經常常用「無」,常常用「非」,有時候又用「空」,有時候用「如夢幻泡影」,為什麼般若經常常這樣講?只要你不執著就好了,只是這樣子而已。

所以不要抓著文字不放,要「願解如來真實義」,要知道它的用處跟內涵。如果不明白這種概念,一定會死在文字下,就像無盡藏比丘尼問六祖《大般涅槃經》的法義,六祖跟無盡藏講他不識字,無盡藏覺得很奇怪,不識字能懂《涅槃經》的意思嗎?請問一下,那個文字是真理的本身嗎?不是。我們讀佛經,我們學佛法,要知道佛的意思,佛的意思不外乎就是,要讓你放下你的執著,止息你的妄想,佛不外乎就是這個意思而已。只要你明白佛的意思,朝這個方向來學習,我相信你應該進步很快,而且會覺得很輕鬆很受用,對佛經不會產生壓力,不然怎麼學都學不完,而且不能受用,因為光要了解那些文字,一輩子說不定都沒辦法,絞盡腦汁去研究那些文字,反而死在句下。所以佛經是誰說的?魔說的。我問你啦!佛經是誰說的?「佛說的」。講得很好,是佛說的。明白道理就是佛說的,被他所困就是魔說的。知道他在講什麼就是佛說的,為什麼?因為他讓我覺悟;你困在那裡,那你不是著魔嗎?現在會了嗎?

所以有時候教你觀無常,等一下又教你領悟就好,現在又教你如夢幻泡影,下個禮拜又教你無住、無相、無念,最後跟你講說你要有空的智慧。以上所談的道理一不一樣?一樣。這樣有沒有輕鬆?經典會這樣讀才輕鬆,而且很容易懂。那接著就看你了,在生活當中去練習,在日常生活當中用用看,看你會還是不會?那如果又抓住了,怎麼辦?如果又像磁鐵黏在一起,怎麼辦?也就是說看到什麼就黏什麼,聽到什麼就黏什麼,那應該怎麼辦?就不要再去想,就放下啊!我們禪心學苑的理念有四句話,其中有一句是「以經典為師」,曾經有人看了就跟我講說:「是不是應該以自然為師呢?」我說,你講的沒有錯,但是你自然看一輩子了你看到什麼?對啊!以自然為師沒有錯,你每天不是都看到這一切大自然的現象,你不是已經看一輩子了嗎?那你為什麼還看不出所以然呢?所以我們這一班同學有很多人喜歡看書,那我現在問,你們看書比較親切,還是看自然?我問這一句話真的是很真切,你們喜歡看書的人,代表說你看自然看不出所以然,也就代表這一本書你不會看。過去我一直捫心自問我自己,我問自己說,為什麼我看大自然沒有感覺?為什麼?我三十二歲正式教書,在三十二歲之前,有一天,我就問我自己這句話。很奇怪,人離不開自然,人法地,地法天,天法道,道法自然,我為什麼看不懂自然?我為什麼對自然沒有感覺?我為什麼看不出它有什麼道理?其實那時候我很惶恐,相當相當地惶恐,我在看書我在看什麼?所以從那一剎那開始,我開始學習看自然,看到今年也二十一、二十二年了。你看《易經》,《易經》在描寫自然界的道理,你看老子的《道德經》,整本《道德經》都是從自然界的道理講出來的。所以一般人自然看不懂,不得已,我們才看文字,才以佛所講的經典為主,所以我們看佛所講的話。但是看看之後,你還是要回歸自然,你不要遺忘它啊!真理在哪裡?自然界的法則就是真理,佛還沒出現之前真理就存在,「若佛出世,佛不出世,此法常住」

你自己要好好去體察一下,好好地去體悟一下,意思就是說,你在學習當中有時候是有盲點的,所以要多觀察,經典可以告訴你道理,自然界就不可以告訴你道理嗎?有一本經一直在告訴你自然界可以為你說法,你知道哪一本經嗎?說說看,你們耳熟能詳,你們一天到晚在誦的?「彌陀經」。西方極樂世界大自然時時刻刻都為你說法,不只是極樂世界的風聲、水聲、鳥叫聲,才會為你說法,我們這個世界的風聲、流水聲、鳥叫聲也會為你說法,是你自己聽不懂啦!他時時刻刻都為你說法。真理從來沒有離開我們,只是我們自己不懂真理。

即心路絕無入處,這個「心路」指的是妄想,也就是說你的妄想就生不起來。

但於見聞覺知處認本心,就在起作用的當下去認識本心。誰在起作用呢?心在起作用。你說性,意思是一樣。《華嚴經》有一句話把佛法的心要講完了,那句話就是「唯心所造,唯識所變」,因為這句話,後來佛法才分成法相宗跟法性宗。簡單這麼講,這個世界就是你心識所創造的。我們說唯識那個「唯」呢?唯就是唯一;或是說,除了這個心識,這個世界其它的萬法都是它變現的。這是很深的道理,自己要慢慢去體悟。但這個「識」從哪裡來?就是從性而來!這是方便的說法。為什麼說識從性而來?這個性就是空的意思。大乘佛法常談體、相、用三個問題,現在的現象跟作用從哪裡生起?從哪裡來?就是從那個體創造、生起而來。《道德經》有一句話:「有生於無」,其實這個「無」是空的意思;這個「有」是什麼?「有」就是作用,就是宇宙一切森羅萬象。一切作用及森羅萬象皆從哪裡產生、展現的?從「空」所體現出來的。

大乘菩薩要有空的智慧,整本般若經講的就是空的智慧,不能了解「空」,那就從「有」的角度,不能了解本體,那就從現象好好地體悟。佛法的核心,你要精通,但是不要多,比如當你懂了體跟用,或是體、相、用,你只要真懂,佛法你就懂了。整本《六祖壇經》他只談體跟用,《大乘起信論》則是用體、相、用來談。《道德經》是用「無」跟「有」來談,而孔子的《中庸》他用「中」跟「和」這兩個字來談。名相越談越多,意思懂了,都是談一樣的東西。好好體悟,不要再東看西看,好好體悟內涵。