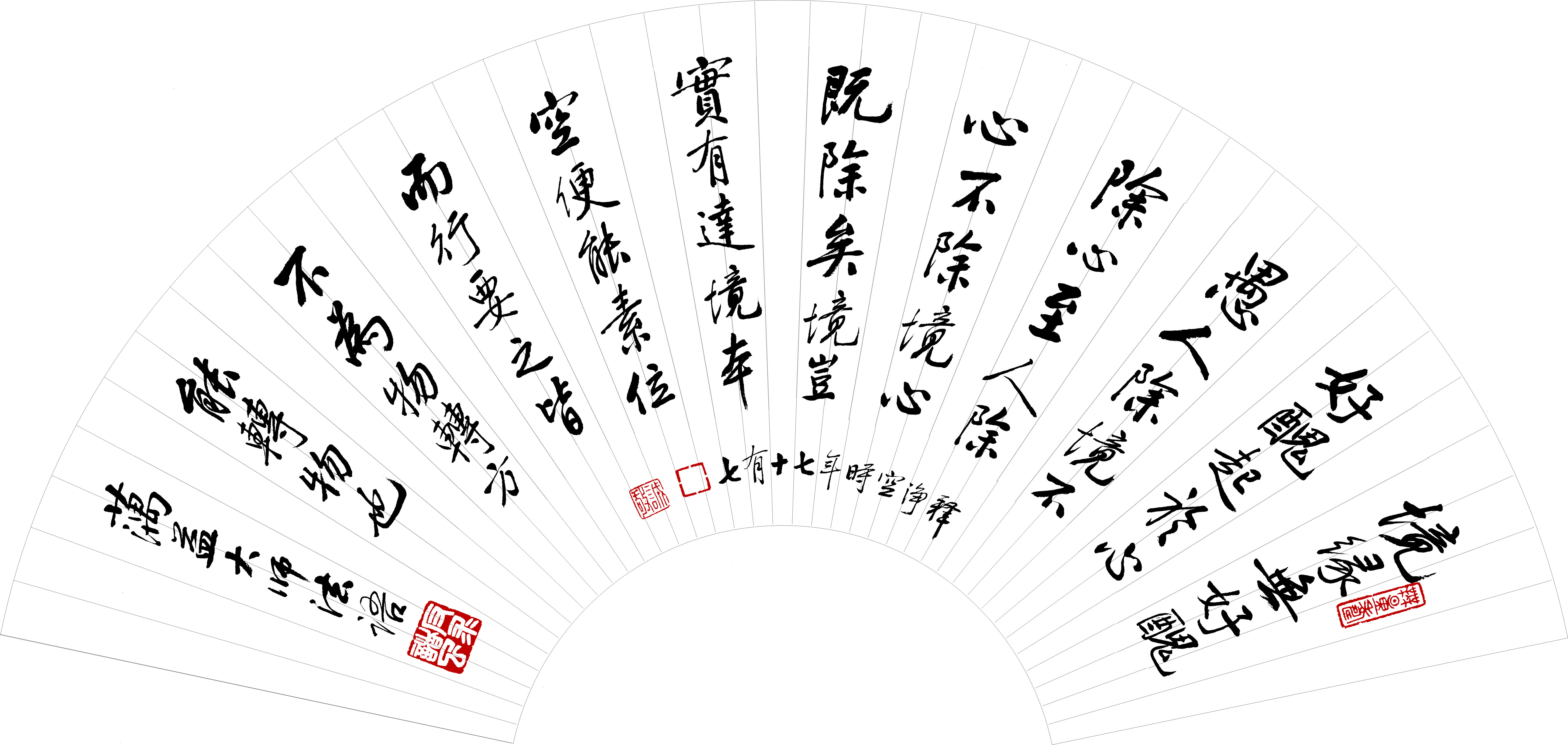

凡人多為境礙心、事礙理,

「凡人多為境礙心、事礙理,」其實這一段很關鍵,如果你真的能夠突破,其實今天修行就好談,假設這一段你沒有辦法突破,其實枉費你修行,你的修行幾乎就是在這一段而已。凡人,一般人、迷的人,每個人有這麼多煩惱,大家有這麼多不如意,都是因為障礙在這裡,障礙在這個地方,被什麼障礙?總是覺得被境界障礙,總是覺得被事情障礙。今天談的問題,哪一個不是境界?哪一個不是事情?境跟事有沒有不一樣?它名詞雖然是不一樣,其實內涵是一樣的,講的就是現象、講的就是外境、講的就是事情,哪一件事不是這個事?我們常說家家有本難念的經,你家的經你在念什麼?就是在念這個,就是在念說你家到底發生什麼事情?等一下談那個小孩、等一下談那個大人、等一下談談父母、等一下談談公婆、等一下談談姑嫂之間的問題、等一下又談談兄弟姊妹的問題、等一下又談談同事、等一下又談談同參道友、等一下又談談陌生人,你怎麼那麼多事可以談?如果要談天下的事談得完嗎?談不完!

微塵形成的這個世界,這個世界化成無數的微塵,你有無數的事情可以談,有無數的現象可以談,為什麼可以有無數的現象可以談?因為所有的現象都是變化的,它不是固定的、它不是永恆的、它都是緣生緣滅的、它都隨著緣起一直的變化,永遠談不完,但是你談一輩子,難道你不覺得累嗎?談了一輩子,難道你不覺得苦嗎?不覺得囉唆嗎?學道人是看到自己的心,去明白那個道理。但是如果沒有學習的人,他是看到那個事情,是看到那個現象,是誤以為是什麼境界。所以你一定要把方向擺對,你不要擺錯。

為什麼常常有人都是談閒話?因為談事情就是閒話,反正每天報紙打開,我不知道現在是幾大張?現在是四大張,還是三大張報紙?還是現在你們都已經沒有訂報了?現在也有網路、現在也有第四台,二十四小時都有新聞,現在看報紙的人比較少了。每天都有那麼多的新聞可以寫、新聞可以報,然後透過那些新聞當中,產生很多政論節目可以談。然後我們也無聊,我們也跟著看、跟著聽、甚至跟著的議論,你議論那些事情幹嘛呢?政論節目的話題,你一天到晚拿來道場談什麼呢?你這裡沒有突破,入不了道,也不知道何謂是修行,你真的是沒有辦法突破。只要是人,他所談的東西就是他執迷不悟的東西,他不會跟你談他悟的東西,他都是談他執迷不悟的東西。他會談他今天遇到什麼事,他最近怎麼樣,然後是順利還是不順利,然後今天到底是幸運還是倒楣,最近過得怎麼樣,是還好,還是託你的福。表面上福禍相依,其實無福也無禍!為什麼《信心銘》談「多言多慮,轉不相應」?為什麼這個人這麼多話?為什麼?因為他心中有很多事情,所以這個人很多話;為什麼悟道的人,他常常可以默然,甚至絕言絕慮,因為他知道,其實談這些事情,假設對你沒有意義,他是不會談的,或是說談出來你會誤會,或是談出來你會造口業,他一般是不會談的。

你談的事情,大概都是境界跟事的問題,今天修行,就一定要先突破這個概念,你這個概念不能突破,你怎麼折騰都沒有用。有時候,我們看那個人的身口意,常聽這個人講話,其實就知道他的程度,聽這個人講的內容,就知道這個人到底對法或是對這個道,他到底悟到幾分,其實用心一下,一聽大概也能夠知道。所以不要看了一件事情之後,就跑來問我說:「是對,還是不對?」事情「對」跟「不對」都不對,你問我對不對,我跟你講都不對,為什麼?因為你這樣問,就不對了,因為現象沒有對,現象沒有不對;現象沒有好,現象沒有不好;現象沒有善,沒有惡。你說開冷氣機好還是不好?你說吹電風扇是善還是惡?你說一個人出生了,你說這樣算是吉還是兇?你說一個人胖一公斤,跟一個人瘦一公斤,請問一下,是美還是醜?請問一下,多讀一本書,跟少讀一本書,到底是智還是愚?請問一下,你賺十萬,他賺五萬,是貴還是賤?你沒辦法徹徹底底把這個概念打破,你真的不要去談什麼修行,沒有什麼行可以讓你修,如果真的要去修行,就是說你應該要把這些的概念認清楚,本來就沒有這些的概念。

「境」,什麼叫做「境」?姑且按照一般人的角度來跟你說,什麼叫做「境」?所謂境就是境界,所謂「境」就是外境,所謂「境」就是你遇到的現象,我們都叫做「境」。「境」只是境,你不要這麼雞婆,你不要這麼傷腦筋,你不要這樣無端起知見,在這個境當中然後把它分門別類,把它分說這個叫做順境,這個叫做逆境,這個叫做不順不逆境,吃飽太閒了。「境」就只有境,記住了,你不要去分什麼境?如果真的要分「境」,只有入境跟出境知道嗎?四祖道信說:「境緣無好醜」,就是境界沒有好壞,一定要把這個概念全部掃掉,不要在境界談什麼好壞,不要談這個事情。在境界談好壞,就是凡夫,就是徒增煩惱、就是妄生分別,就產生了矛盾,就會有兩難、就有得失、就有禍福、就有貧富、就有貴賤、就有迷跟悟,這是概念錯誤,不要起這種概念。沒有事情,你只要起這個概念,不要說三大阿僧祇劫,三百大阿僧祇劫,一樣在那邊翻滾,為什麼?因為概念錯誤。

一闡提為什麼不能成佛?一闡提什麼時候能成佛?當他能相信,他才有機會成佛,當他不相信這種真理,他永不能成佛。成不成佛在於對這個道理,他相不相信、了不了解,而不是說你不相信這個道理,你不了解這個道理,你想修,想怎麼修?你都這樣修,逆境要修到變順境,壞事要修到變好事,都這樣修,我怎麼不知道。我問你一個概念好了,譬如說,境界的這個境,是不是無常?你遇到任何的境界是不是無常?「是的」。你遇到任何事情是不是無常?「是」。我換個名詞,無常可以嗎?「可以」。請問一下,無常有順利、好壞嗎?「沒有」。那麼無常是什麼?「無常是真理,無常就是正常」。無常就是正常,你這樣講正確,無常就是正常,這樣有沒有比較更強烈?你現在講境界跟事相,其實就是無常,我換個名詞,它就是無常。

你所談的順、逆境,所遇到的好、壞事,其實都它本身就是無常。那麼你能夠在無常當中,分出順利、善惡、好壞嗎?可以嗎?還是沒辦法?你可以分嗎?你分得出來嗎?生,是常還是無常?「無常啊!」本來一個變兩個,有的比較會生,一個變三個,像古代一個變十三個,死亡是常還是無常?生是無常的意思,死也是無常的意思。你今天在路上撿到一百塊,是常還是無常?「是無常」。你今天下課丟掉一百塊,也是無常,那麼你在無常當中,你怎麼產生那麼多的概念?你會懷疑嗎?它就是無常。

不論你家遇到什麼事情,譬如說,你的孩子金榜題名,還是名落孫山;不論你今天是娶媳婦還是嫁女兒,我告訴你都是無常。我再過幾年就六十小壽了,我不敢說大壽,只要不要夭壽就好,反正五十歲你們沒有做嘛!我現在要做六十,我六十大壽那一天,你們要不要給我道賀一下?一個、一個道賀一下,你先道賀一下!「生日快樂!」我取名的都會記住,你跟我祝賀一下!「身心自在」。「天天快樂!」你也祝一個,「壽比南山!」壽比南山,你怎麼知道我投保南山?我是投保國泰。其實,我都不喜歡聽你們這樣祝壽,以後只要是有人生日,你就這樣祝他:「祝你好死!」這句話是壞話還是好話?真正的好話,你們都說不出來,你們都說一些欺騙社會的話「壽比南山」;「福如東海」,欺騙社會;祝他好死都不會講,這樣會祝福嗎?「會被人轟出去」。

你們想不想好死?想得要死啊!要好死,我們要好命也要好死,也就是我要好好的活著,我也要好好的死。但是真正的好話你們都說不出來,你們都說客套話,你們都說沒有感情、沒有眼淚,人情世故、交際應酬的話,沒有講過真話,這樣說了一輩子。所以真的知己難逢,這樣知道嗎?以後敢講這些話了嗎?我看你的表情就是不敢講,我知道你們就是不敢講。如果我有心事,我怎麼會好死?如果我心中有罣礙,我怎麼會好活?我既不好活也不好死,為什麼?因為我每天都被這些事情困擾,我時時刻刻都被境界影響。

我之所以教打破境界,不是自我催眠,是你自己要去看清楚,對喔!這些的事相、這些的現象、這些的境界,其實不論是什麼事,它都是一種無常變化,它擺在我面前,就是無常的變化。然後我在這些事情當中,產生了妄想分別,產生的兩邊的對待,這是第一個迷失;然後在兩邊的對待當中,再希望去掉不好的,能夠獲得好的,那是你第二位的迷失,真是頭上安頭,真是迷的很深;第三個迷失是什麼?就是拼一輩子,什麼叫拼一輩子?就是從不好的拼到好的,這樣拼一輩子,用你這一輩子的青春歲月,然後你用什麼當成籌碼?你用你的幸福、用你的快樂、用你的清靜、用你的溫馨,來換取兩個字「無常」,你還是無常,從左邊追到右邊,還是無常,兩邊都是無常,你自己看不清楚。

所以這個事情應作如是觀,你時時刻刻要去觀察到,我只叫你觀察到,這個觀察到就叫做觀照般若。你現在在聽課叫做文字般若,你聽完了之後,你日常生活,你要起觀照般若;當相應了,就證實相般若,沒有什麼訣竅。但是如果你不這樣觀察,你只是一廂情願的希望,什麼叫做一廂情願希望?希望你能夠悟道、希望你能夠消業障、希望你能夠增智慧、希望你能夠往生極樂、希望你能夠證果,那個希望都是空談妄想,為什麼?你是活在虛妄的想法當中,你不是如是觀察的智慧。所以如是觀,不是說坐在蒲團上才會觀,不是這樣啦!你只要看看電風,你就要去觀察,它有好壞嗎?你只要看到石頭,你就要觀察,它有美醜嗎?你只要觀察是日出比較溫馨呢,還是日落?你說哪一個比較溫馨?都是你自己的妄想!為什麼?如果你覺得日落比較溫馨,你就執著日落;如果你覺得日出比較有朝氣,你就執著日出;如果你覺得日正當容易中暑,你果然就會中暑;你只要覺得半夜子時就有鬼,你果然半夜子時心就會生恐懼,不是這樣嗎?白天很多女孩子,白天拼命照鏡子,晚上拼命不敢看鏡子,為什麼?因為傳說晚上看鏡子會看到鬼,白天看到的那個就不是鬼,只有晚上才看到鬼,真是鬼話連篇!

我們這個心,真是莫名其妙!有夠沒有道理!你都會希望你身邊的人,是一個知書達禮的人,但是你沒有發覺你自己,很沒有道理嗎?你沒有發覺你真的很沒有道理?其實你的內在,一直向你胡說八道,你的內在也在恐嚇你,相對的你的內在,也在誘惑你,接下來你的內在,在束縛你,但是你的內在,又是散亂不安的,你就會覺得這個事情,這個怎麼辦?

「境」,你一直覺得境在礙到你的心,你一直覺得家家都有很多事情,這個事情,一直困擾著你所學習的那個真理、那個道理。好像你所學的道理是叫你要行善、要信任、去互助。但是往往遇到很多事情,讓你不敢信任對方;讓你遇到很多事情,讓你覺得幫助別人,幫到最後反受其害,常常那個理跟那個事,常常是衝突的,真的是這個樣子嗎?做善事有錯嗎?有沒有錯?「沒有」。不做善事有錯嗎?有沒有錯啦?為什麼不敢說呢?我賞月有沒有錯啦?「沒有」。我掛著墨鏡賞月,那不是錯,那叫做呆;我拿石頭砸自己的腿有錯嗎?那叫做笨。

在境界、在事情,然後你起那麼多想法,錯的是什麼?做善事當然是沒有錯,錯是錯在你勉強別人跟你做善事。讀佛經有錯嗎?有沒有錯?錯就是錯在你勉強別人跟你讀佛經。修行有錯嗎?人家腳就盤不起來,錯就錯在你把人家拉去禪修,坐到跛腳,錯在這裡!你錯在哪裡!但是你不要覺得說,你不是那種人喔!我現在所講的應該是,每個人都是那樣子的人才對,因為我們總是希望…,好聽說是希望,而是我們內在很強烈的認為不是希望而已,那只是你們好聽包裝的名詞,叫做希望。你們強烈的認為說:「來,親愛的孩子,跟你老爸、老媽走吧!」是這樣嗎?你的內在總是希望別人跟你走。我希望他讀書有錯嗎?沒有錯,你強迫他就是錯。我希望他當醫生有錯嗎?沒有錯,你錯就是錯在你不了解他,因為他不適合當華陀,他只適合當南丁格爾。

一樣的道理,我也不能夠勉強你,但是我們那個內在的概念很強烈的,到底是多麼強烈呢?你看黑板的這個圖,這上個禮拜畫的,但是沒有講。我現在講一段話,你知道你就說知道,不知道就不知道。你的內在有一個看不到、摸不到的陷阱,那個陷阱是什麼?那個陷阱就是你的想法,你有很複雜的想法,但是這些複雜的想法,它有沒有形成的來源?當然有啊!它當然有它形成的來源。你只要如是觀察,你可以了解一個人,他為什麼有這種想法,你真的可以去了解。

「記憶」,我們稍微看一下,這個圖當中,我們做一個簡單的概念。你內在有你的記憶,過去的記憶不要談,我們先談此生的記憶。一個小孩子出生只要是跟著人,他就會把那個人當成他的父母;一個小孩子只要一出生,他跟一群狼在一起,他會把那一群狼當成是他的父母,對不對?一個小孩子一出生,你只要重複告訴他幾句話「叫媽媽」,這一個臉看起來很忠厚老實「叫媽媽」,他就眼睜睜,這叫做媽媽;再來國字臉的「叫爸爸」,他就記起來了,那個長得像一筒的就叫做爸爸,那個像二條的像媽媽,就叫做媽媽,孩子不是這樣記憶嗎?就是這樣記憶,一直記、一直記,你的內心世界一直記、一直記,你記多少沒有人知道,至少可以證明你是有記憶的。來,這叫什麼?毛巾,這叫什麼?杯子,你記憶不錯、你記性不錯,有沒有?看到記性不錯,你的容量幾G的?它的容量他講不出來,它的容量無限,所以世界上最完美的電腦,一定是我們自己,一定不是蘋果的那台電腦,一定是我們這台電腦。你很多的概念、你很多的想法,跟記憶有沒有關係?沒有記憶你的想法怎麼來?

「知識」,知識第一個是別人教你的,第二個是你看書的,第三個是你去學習的,我們今天是屬於什麼?你們今天來上課是屬於知識,所以你注意看喔!你有時候學習的只是在學習知識,你是在學知識而已。我不是要叫你學知識,你不要來這邊學佛法的知識,或是禪宗的知識,你不要來這邊學知識。不管你有多少知識,你是學校的知識、社會的知識、還是你來道場的知識、學佛的知識,這些都不管,反正知識會影響到你的想法。

「經驗」,只跑禪心學苑這一家的舉手,不要假裝了,你舉手,我是說從以前到現在,只跑禪心學苑的這一家的舉手,沒有,你們都跑好幾家,你們不是只有跑禪心學苑這一家。你在各個宗教有各個宗教的經驗,你縱使在佛教也有各個道場的一個經驗。還有你這輩子待人接物處事,包括你自己上班還是創業,包括你自己當員工還是當主管,包括你是幕前的還是幕後的,其實你累積不少經驗。

但是我現在要來說囉!這三個整合起來,造成你今天有你的想法,知道嗎?你會造成今天有你的想法,你只要看一看,假設你的記憶、你的知識,你的經驗不一樣,你們的想法就完全都不一樣。我問你一個問題,這樣誰對?「你對,我對」。你錯,我也錯,所以才不能夠世界大同,就是因為你錯我也錯,所以才不能夠世界大同,所以人類的紛爭到今天。「師父剛才說沒有對錯」。剛剛是剛剛,現在是現在,懂嗎?剛剛沒有佛性,現在有佛性,知道嗎?「剛剛跟現在是一體的」。是指一時佛在舍衛國,「一時」聽懂嗎?每段的因緣不一樣啦!所以講法就不一樣啦!不要那麼樣的執著,不要這裡(腦袋)塞水泥。

曾經有一個人跟我講,學佛最重要的是善知識,沒有錯,學佛的重要的是善知識,對還是不對?是,但是我們每個人的腦袋不一樣,去聽善知識講課,會得到什麼結果?「不一樣的結果」。他是善知識那為什麼聽起來卻變成什麼?「因為每個人的想法都不一樣」。那該怎麼辦?「無心就好了」。換你問我:「師父,那該怎麼辦?」如是我聞!心光,聽懂我的意思嗎?我什麼意思,妳說說看!「聽就好了」。對,你不要有任何想法聽我講課,你有你的想法聽我講課「就不如是,心光不聞」。我跟你講訣竅,佛常這麼講「諦聽!諦聽!」我問你,這一段聽不懂的舉手,都聽懂喔?你剛說無心,對嗎?我說如是我聞,我說完你說什麼?「如是我聞,就是無心」。你知道,我在說什麼嗎?「就不如是我聞」。你如果不講,知道就好了,你不講就對了,你講出來就不對了;因為你說出來就有心了,知道嗎?你就是有心,你才回答我。

聽課要這樣聽,難不難?「不難」。為什麼不難?為什麼難?你先說為什麼不難?「注意聽」。為什麼難?「習氣啊」。你們兩個換座位。「有想法就難,沒有想法就不難」。你很不如是。這樣看書怎麼看?「就是看就好,不要加入自己的想法」。有沒有極樂世界?「就是自己心裡想的」。看就是看!這樣要怎麼看書?你在你家裡怎麼用功?我知道你都怎麼用功讀書,書打開就打瞌睡了。好啦!不如是,你講講看!「書打開,就是如是我聞,就好了」。

這樣有複雜嗎?你現在有沒有看到你自己?你承不承認你看到這世間任何的事情,你根本看不清楚真相,你承不承認?你摸著良心說,你承不承認?改天我們來評論任何的事情,你還會想要評論嗎?我承認我看這個世界就不標準,你會希望邊泡茶邊評論嗎?要嗎?你想要禮拜一在這裡邊泡茶,邊評論嗎?你只要承認你真的看到你自己的內在,你也承認你真的沒有辦法看到真相,其實你的心就會比較甘願,也就是說你不太會去講。譬如說,有些歷史學家常常批評一些歷史人物,社會學家也常常批評一些政治人物,但是他自己在想什麼?誰來批評他?自然有人會批評他,為什麼?因為身邊的人,一定就有人會批評他。

你可不可以得到一個結論?可以得到一個什麼結論?你看這個世界,是根據你個人的想法,你的想法是根據各種條件,才產生你的想法,你藉由這些想法當中,來評斷這個世間、來批評別人。假設你不承認你的觀念是錯誤的,我今天講的錯的意思是說,你是按照你的觀念,你並沒有看到真相在講話,我講的是這個意思。我講的不是你那個善惡的觀念,你心中善惡的觀念還是你的想法,這樣對不對?就像我剛所講的,順境、逆境那是你的想法;好壞、美醜那是你的想法,你摸著良心講,哪一件事情不是你想法?你摸著良心說。如果你看到你的想法是這個樣子,當別人所提出來的想法,跟你想法不一樣,你幹嘛生氣?你可以回答我這個問題嗎?譬如說,當別人的想法跟你的想法不一樣,你為什麼會生氣?「因為還沒有開悟」。我先把開悟拿到旁邊。

假設你承認你的想法,你也承認別人的想法,也就是說你承認七十億人口,有他們不同的因緣條件所形成的他的想法。你只要一承認這件事情,你只要冷靜下來承認這件事情,當以後別人的想法,跟你的想法不一樣的時候,你氣得起來嗎?「那時候才氣不起來,現在就是因為沒有看到真相,我們還沒有到那種境界」。我現在不叫你看真相,我現在只看到你的想法就好。「就是我們的想法讓人家沒有辦法接受,就是因為我們的想法障礙我們自己的想法,我們的想法、就是現在我們的想法都是用剛剛師父講的,我們的內心世界就是我們的想法,我們承認嘛!」

你只要承認別人的想法跟你不一樣,不一樣可以嗎?「可以」。這個不需要開悟知道嗎?這個叫做一種小悟好不好?在你過去還沒有承認之前,跟你現在承認這件事情,針對過去那就是一種悟,但是這個概念好像很多人都有,對不對?是還是不是?「是」。這個概念好像每個人都有,是不是?每個人想法都不一樣,是不是?「是」。為什麼到今天還那麼氣?這個概念你還沒有聽佛法之前你就聽過,你為什麼那麼氣?你氣的不是別人的想法跟你不一樣,你氣的是他不尊重你,我有沒有說錯?那個不尊重你這個想法,就是你個人的想法,這樣對不對?那也是你自己的想法,這樣對不對?意見跟你一樣叫做尊重,胡說八道!意見跟你不一樣,叫做不尊重,胡說八道!我常常意見跟你們都不一樣,你們為什麼要來?對不對?是啊!一樣的道理,譬如說,你的想法跟釋迦牟尼佛的想法,有沒有一樣?「不一樣」。所以他的書你看懂還是看不懂?「有些看懂」。那也是你的想法,有時候不懂,那也是你的想法。因為你看得懂,不一定真懂,你看的不懂,你本來就不需要懂。

這樣糟糕了,當你徹徹底底,我現在不是教你徹徹底底否認別人的想法喔!當你徹徹底底否認自己的想法之後,會不會變得寸步難行?會還是不會?為什麼?「因為自己沒有想法」。換你問:「師父,這樣會不會寸步難行?」沒有想法跟行不行不相干,沒有想法會不會呼吸?「會」。沒有想法會不會上化妝室?「會」。沒有想法會不會接電話?「會」。講完了。會喔!注意聽!你們懷疑嗎?懷疑的舉手,你們知道這種境界嗎?這種境界高嗎?電話來了去接電話,這個境界高嗎?知道要上廁所去廁所,這種境界高嗎?這樣是有高嗎?也沒什麼,這樣你知道是什麼情形嗎?

一片光明!我內在不存一點想法,任何我的想法都是我的塵沙,任何想法都是我的障礙,任何的想法都是我的我執、我見、我礙、我慢,聽得懂嗎?我剛剛講很簡單的東西,就這麼簡單,叫你認真讀書比較困難知道嗎?你想想看,你從身口意的角度來說,我們先從口,你為什麼一直想講?就是因為你有你的想法,對不對?你為什麼一直想?為什麼半夜也不睡覺?為什麼一直想?就是因為你有你的想法。你為什麼靜不下來?一輩子都要塵勞,就是因為你有你的想法,我有說錯嗎?

如果我徹底底的明白,我自己的想法是不可靠的、是不可信的,你知道接著你會發生什麼事嗎?「會呆呆的」。不是,不是呆呆的,這樣你才會甘願,歇即菩提,你才甘願止息,不然現在誰甘願?現在大家都不甘願,不甘願這輩子不開悟,不甘願修這麼久都沒有成就,不甘願!

禪宗有兩把刀,一把是肯定、一把是否定,有時候肯定叫你當下承擔,有時候否定就是叫你萬緣放下,就看你會不會用兩把刀,知道嗎?會用嗎?有時候要肯定,有時候要徹底的否定。我否定我的想法,我的妄心才能死,不然我的心死不了,死不了我一直想。我肯定即心即佛,離開這一顆心,沒有什麼好談的,你這樣才能夠肯定,你這樣才能夠承擔下來,不然你沒有辦法承擔。你要明白這些道理,你讀了那麼多的佛法,聽了那麼多課,你為什麼要讀佛法?為什麼要聽課?只因為你有妄想執著,只是這樣子而已!所以聽那麼多課、那麼佛法,佛講那麼多道理,那麼多修行的法門,只為一件事,只為破你的妄執,只是這樣子而已!但是你不要抓著你所學的知識不放,抓著你所學的知識不放,你的妄執只要沒有破,這些叫做知識障礙,只會增加你的我見我慢而已,也就是說你反而不能突破。

我剛才講的那一段的內容,其實我講課,你真的還是要好好聽哪!不要我講了一節課重點,都抓不到重點,不知道我轉了一圈在講什麼?我繞一圈跟你講一個概念,這些東西(記憶、知識、經驗)每個人都不一樣,每個人的想法都不一樣,不要活在自己的想法。既然不要活在自己的想法,你就不要用你的想法來批評所有的事情,那是一點意義都沒有。

但是我現在所講的佛法,一定不是落一邊,記憶有沒有作用?「有」。知識有沒有作用?「有」。經驗有沒有作用?「有」。現在是你要用它,而不是被它用,這樣你會了嗎?假設你有這些東西,你的名言、你的假名、你的名相,你跟別人的應對進退,你沒有辦法展現知道嗎?因為這些就叫做世俗諦。對於世間人的應用你要知道,你沒有這些對世俗的概念,你沒有辦法運用,你要透過這些你才能夠運用。

所以記憶不是不好、知識不是不好、經驗不是不好,它本來這些概念(記憶、知識、經驗)本來都是中性的,它沒有什麼好跟壞,是中性的,只是你會不會用?知道嗎?只是差在這裡,譬如說,讀佛法的知識,不是沒有用,看你是錯用還是妙用?如果你錯用,你會越讀越傲慢,會越讀執著反而越來越重,會越讀越瞧不起別人,會越讀越會去批評跟你所學的東西不一樣的人,那就是你不會用,你不會用這個知識,被這個知識所綁。

所以我一直在勸各位一個概念,什麼概念?跟別人在一起,你不要有任何的想法,但透過我們的觀察,我們覺得難不難?很難,相當困難!每個人他的想法是很頑固的!沒有學佛法也是頑固的!有學佛法也是頑固的!修很久的人也是頑固的!你有看到嗎?如果你看到,你自己越來越沒有自己的想法、看法的話,說不定還有一點空隙。但是我們都不是這樣,我們學到最後,都會拿著一個大旗,然後在那邊搖旗吶喊。我們就會掉入門戶之見,我們就會掉入宗教的紛爭,我們就會比高下,我們就會華山論劍,知道嗎?

我現在所講得就是說,你自己去看到你自己的心,好,當你去看到你的心之後,接著如果你承認你的內在是這個樣子。我們一般人,一輩子都是談外面的事情、現象、境界,我有沒有說錯?我們一般人都在談外面這個概念,但是今天假設你是個學道人,我先談談你的內心,你先看到你的內心是這種狀態。當你承認你內心是這個狀態之後,假設你承認你的內在是偏差,那麼你看到的外面的世界,你也就不會那麼執著,對還是不對?你要先承認你的內在嘛!如果你覺得你的內在是正確的,你看外面的概念,你的主觀會不會很強烈?你的主觀會很強烈,真是很強烈!所以不要跟人家這麼講,你不學佛你會下地獄,不要這麼說知道嗎?你不修行下輩子你會投胎當豬;你只要來三皈依之後,以後不來,下雨天出門的時候小心一點,尤其打雷的時候,會五雷轟身,知道嗎?不要這樣恐嚇!我們不可以用那個知見、那個概念,然後去跟他講說那是什麼,不要這樣講。

譬如說,一個不學佛的人,他一定不喜歡你嗎?「不見得」。那麼一個學佛的人,他一定喜歡你嗎?「也不見得」。所以重點擺在哪裡?「尊重每個人的想法」。重點就是「你要讓人家喜歡」,這樣知道嗎?不是說他要跟我學一樣的,他喜歡跟你接近,其實你已經在度他了,我只是方便說「你已經在度他了」。很多學佛的人,都不跟學佛的人來往,就像我們很多出家人,都不跟出家人來往一樣,我有說錯嗎?你會覺得到底是發生什麼事?為什麼我們今天,搞到最後別人都不喜歡我們?然後我們滿口都是真理,都是實相,都是真如,簡直是放屁!放屁,這兩個字是不是真理?是不是?你為什麼不敢講?請問一下,放屁是好還是壞,放屁只是放屁而已!那有什麼好壞?只是別人鼻子會捏著而已啊!

你從內在,你內在承認了,你對外在的這些的看法,其實你會產生,你不會那麼強烈說它一定怎樣,你不會這樣。但是大部分的人,他很少去看到他內在的東西,所以大家產生志同道合,什麼叫做志同道合?他對外在的東西,共同的看法就一堆,那種看法的就一堆,就方以類聚,物以群分。

你今天要先承認一件事情,意思就是說這個境界,並不礙你的心,你要先懂境界不礙我的心,是你的心對它產生偏見,境界不礙你的心。那事情呢?健康不一定是福,生病也不見得是禍;順境不一定是吉,逆境不一定是兇。只有在境界事相產生分別、對待的人,才是愚昧的人,這個是愚昧。

所以學佛學這麼久不要求,可以嗎?但是很多佛教徒,還是一天到晚在求佛菩薩。今天不是求你家平安,你家平安是求不來的,但是你心安不安是你可以決定的,這個跟佛菩薩不相干。你心安不安是你可以決定的,但是你家平不平安,你是求不來的。你身體健康還是生病,求佛菩薩是沒有用的,你說:「師父,是真的還是假的?師父,唸大悲咒有效嗎?」無效!「誦《地藏經》有效嗎?」無效!「不然誦《法華經》有效嗎?」無效!「不然大藏經都誦完了」,還沒誦完時,你就已經往生了,無效!「不然要怎麼樣才有效?」人一定要死!所以你在講什麼呢?是誰教你的?

一開始,佛就告訴你人生有八苦,生老病死。你一開始就跟佛祖在拔河,你說:「既然這樣,沒有學也八苦,有學也八苦,那這樣子學幹嘛呢?」學心不苦、學心不生病,知道嗎?你們不要擺錯地方,不是身體不會生病,是心不會生病,這樣會醫了嗎?你們不要搞錯方向,不要求錯地方好不好?那真的是貽笑大方!但是就是有人這樣教,然後有人也是因為這樣來學佛,你終將會失望,因為這個謊言終將會戳破,為什麼?因為等我去跟你助念的那一天,你就知道。對不對?我助念的時候,我這樣念:「南無死的好、南無死的好…南無死死死…好好好…」如果有善根,說不定最後還有機會,我講課不是另類,我講的你可以去考驗一下。但是那些方便的東西,你也可以考驗一下,看哪一個經得起考驗?今天回去之後,可不可以了?境界跟事情,以後不要被轉了,它不礙你,它真的不礙你。所以最後還是用哪一句話?「境緣無好醜,好醜起於心。」是你的妄心在決定,所以你不要起這樣的心,所以不要被它騙,醒過來!